Bildnachweis: Der Antwortumschlag (Symbolbild) – maigret.de/AI

Simenons Antwort

Nachdem Joseph Caspar Witsch am 25. März 1965 einen Brief an Simenon geschrieben hatte, reagierte Simenon drei Tage später. Heute sind die Laufzeiten der Post zumindest im ländlichen Bereich ein wenig länger, damals hat der Verleger in Köln nicht lang auf eine Antwort warten müssen. Ob ihm alles das, was sein Autor ihm schrieb gefallen hat, sei einmal dahingestellt.

Schnell ist man heutzutage mit Begriffen wie »jammern« und »rumquängeln« an der Hand, wenn Klartext geredet wird. Aber in dem Schreiben, was in dem Beitrag »Simenon und seine Verleger« erwähnt worden ist, wählte der Simenon-Verleger einen Ton, der ernsthaft und teilweise humorvoll war. Natürlich war das seine Perspektive auf die Dinge.

Nun habe ich »nur« 21 Jahre gebraucht, hier die Antwort von Simenon überhaupt zu erwähnen – allein bei der Nennung dieses zeitlichen Abstands fange ich an, mich alt zu fühlen. Die Antwort Simenons ist es wert, zu betrachten. Die Punkte, die er anführt, sind fast durchgehend nachvollziehbar und man ist geneigt, sich auf die Seite des Schriftstellers zu schlagen. Im Hinterkopf sollte dabei jedoch behalten werden, dass hier nicht ein »kleiner« Autor agierte und Simenon daran gelegen war, seine finanziellen Interessen zu wahren. Und er konnte es sich erlauben, mit dieser Stimme zu sprechen.

Der Ton in dem Schreiben ist freundlich, sogar entgegenkommend. Simenon war scheinbar nicht danach zu Mute, irgendwelche Auflockerungen oder Witzchen in dem Text unterzubringen. Witsch sollte klar geworden sein, dass Änderungen an den Regelungen höchstens im Detail denkbar schienen. Simenon schreibt zwar, dass er den Standpunkt des Verlegers verstehen würde. Nur teilen täte er ihn nicht.

Witsch hatte an Simenon in deutscher Sprache geschrieben. Geantwortet wurde ihm in Französisch. So ist es auch im Buch veröffentlicht – weshalb vielleicht auch klarer wird, warum ich die Behandlung des Themas so lange Zeit hinausgeschoben habe.

Die Geschichte des Verlegertums

Simenon hatte seine Antwort an Witsch nummeriert, also schön sauber strukturiert. In den Punkten zwei und drei geht er auf die Entwicklung des Verlagswesens ein. Simenon führte aus, dass im Laufe der anderthalb Jahrhunderte zuvor, sich hat das Verlagswesen erheblich gewandelt hätte.

Ursprünglich es es handwerklich geprägt gewesen und Autoren wählen ihre Verleger häufig persönlicher Vorlieben oder gar Freundschaft aus. Die Verleger hätten zu der Zeit ihre Gewinne hauptsächlich durch den Verkauf der Bücher erzielt, ohne sich auf Nebenrechte zu stützen.

Inzwischen hätte sich das Verlagswesen jedoch rapide industrialisiert und es wäre zu einem Finanzgeschäft geworden. Viele große Verlage wären in Aktiengesellschaften umgewandelt worden, die zunehmend fusionieren oder sich aufkaufen. Zudem wäre zu beobachten, dass es eine deutliche Tendenz zur Internationalisierung gäbe.

Interessant an Simenons Beobachtung ist, dass ich das Gefühl hatte, dass das sich erst in den letzten zwanzig Jahren in der Form entwickelt hat. Interessant, dass mir erst vor zwanzig Jahren – Stichwort Random House – diese Entwicklung ins Auge fiel. Das mag aber daran liegen, dass ich mich als branchenfremd zu betrachten habe.

Nix Freundschaft, nur noch Geschäft

Sollte Witsch das Gefühl gehabt haben, er könnte eine freundschaftliche Beziehung zu Simenon aufbauen – das konnte er wohl knicken.

Simenon erwähnt, dass er in früheren Zeiten Geschäfte mit Freunden gemacht hatte und die Freundschaft auch ein Aspekt für den Vertragsabschluss gewesen war. Sehr nebenbei erfuhr er später, dass diese nur Galionsfiguren im Verlag waren und das Sagen in den Häusern andere Leute hatten. Geschäftsleute.

Für den Schriftsteller ist der Aspekt Freundschaft zwischen Autor und Verleger verloren gegangen. Letztlich würde er mit Unternehmen zusammenarbeiten, denen es um das Geschäft ginge – da ist natürlich die Frage berechtigt, warum er so tun solle, als basiere da irgendetwas in der Beziehung auf einer Art Freundschaft.

Mehr über »kiepenheuer und witsch«

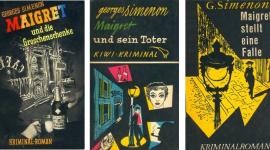

Der andere Grafiker

Kiepenheuer & Witsch: Wer gestaltete die Umschläge der Simenon-Ausgaben des Verlages? Werner Labbé. Der Grafiker prägte das Bild der …

Karfreitagsschwarz

Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder zu dem Band von der Büchergilde zurückkommen würde. Aber ich hielt gerade »Maigret hat Angst« in …

Simenons Antwort

Nachdem Joseph Caspar Witsch am 25. März 1965 einen Brief an Simenon geschrieben hatte, reagierte Simenon drei Tage später. Heute sind die …

Verwandte Themen

Geschichten-Umschreibung

Wie immer beginne ich mit einem kleinen Exkurs, bevor ich zum eigentlichen Punkt (oder Pünktchen) kommen werde. Als ich vor Jahren mit dem Aufbau der …

Ungelöstes Rätsel

Sicher gibt es Autoren, deren literarischer Nachlass mehr Fallen beinhaltet. Aber so einige Minen hat Simenon den Verlegern von heute, die in einem …

Nach dem Hardcover

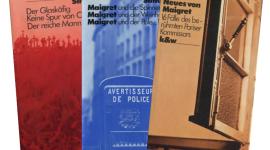

Wirft man einen Blick in die Bibliografie der Kiepenheuer und Witsch-Veröffentlichungen, so lässt sich feststellen, dass »Die Glocken von Bicêtre« die erste Hardcover-Veröffentlichung gewesen war. Nun ist es nicht so, dass Simenon keine anderen Romans durs in dem Zeitraum geschrieben hatten. Offenbar hatte er sich der Autor diesen Roman herausgepickt, um ihn als Hardcover veröffentlichen zu lassen. Andere Titel erschienen wie gehabt als Taschenbuch in der K-Reihe. Ebenso vermutete Witsch, dass »Der kleine Heilige« als Hardcover kein Erfolg werden würde.

Klar erscheint, dass der Verleger nicht nur die Bücher in gebundener Form herausbringen möchte, sondern dass da mit auch die Taschenbuchrechte verbunden sind. Simenon kommt ihm an diesem Punkt überhaupt nicht entgegen und schreibt dazu:

Nach der ersten Veröffentlichung eines Buches stellt sich auch die Frage, ob es sinnvoll ist, denselben Text in einer populären Form, in einem Buchclub, als »Trio«, als »Omnibus« usw. zu veröffentlichen. Jede dieser Veröffentlichungen ist sowohl für den Autor als auch für den Verleger ein neues Abenteuer, und daher ist es normal, dass sie Gegenstand separater Vereinbarungen und einer separaten Buchhaltung sind.

Wer sich gerade fragt, was mit »Omnibus« von Simenon gemeint ist – Sammelbände ist die Antwort. Wobei »Trio« auch Sammelbände sind, aber halt auf drei beschränkt sind. Kiepenheuer und Witsch praktzierte übrigens wenige Jahre später in der Hardcover-Form die Trio-Variante. Erst später erschienen dann bei Heyne die Taschenbücher.

Simenon äußert Verständnis dafür, dass sich Verleger bei einem jungen und unentdeckten Autoren in den Verträgen mehr Rechte ausbedingen und ebenso eine längere Laufzeit der Verträge haben (Witsch schwebten ja Rechte über Jahrzehnte vor, während Simenon eher bei zehn Jahren und kürzer war). Bei einem so renommierten Autoren wie ihm, wäre es aber ein Unding.

Die Nebenrechte wären auch nicht diskutabel. Das wischt Simenon mit dem Satz hinweg:

Es ist nicht meinen derzeitigen Verlegern zu verdanken, dass meine Werke für Kino, Fernsehen, Radio usw. adaptiert werden.

Das gute Ende

So manches Mal mochte Witsch beim Lesen des Briefes geschluckt haben. Der letzte Absatz ist von Simenon derart gestaltet, dass ich mittendrin dachte: »Hoppla, nimmt das ein gutes Ende?« Aber der Autor schafft es, einen versöhnlichen Abschluss zu finden:

Ich habe immer die Auffassung vertreten, dass ein guter Vertrag ein Vertrag ist, der beide Seiten zufriedenstellt. Dazu müssen beide Seiten auf ihre Kosten kommen. Ich habe den Beweis, dass Verträge, die nach den oben genannten Grundsätzen abgeschlossen wurden, zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen. Wenn dies nicht der Fall war, habe ich mich für den falschen Verleger entschieden und mein Werk beispielsweise einem Spezialisten für Billigveröffentlichungen oder einem Verlag anvertraut, der mangels Kapital auf schnelle Gewinne angewiesen war. Das ist bei Ihnen nicht der Fall, das weiß ich. Ich bin vielmehr überzeugt, dass wir nach den Erfahrungen mit »Les Anneaux de Bicêtre«, »Le Petit Saint« und Ihren nächsten Veröffentlichungen den Wortlaut unserer Vereinbarungen leicht anpassen können, sollte dies wünschenswert sein.

Auch an dieser Stelle zeigt der Blick in die Bibliografie, dass offenbar ein Modus zwischen Simenon und dem Verlag gefunden wurde, der vielleicht profitabler für den Verlag war. In dem Band wurden keine weiteren Briefe zwischen den beiden Männern veröffentlicht und somit ist auch nicht klar, ob dieses Thema in schriftlicher Form thematisiert wurde.

Immerhin hielt die Geschäftsbeziehung zwischen Simenon und Kiepenheuer und Witsch noch etwa zehn Jahre.

Der Verleger selbst starb zwei Jahre nach dem Briefwechsel im April 1967. Auch zu diesem Datum ließe sich eventuell ein Bezug für die Änderung der KiWi-Simenon-Veröffentlichungspolitik herstellen.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.