Bildnachweis: Das Verlegerbüro (Illustration) – maigret.de/AI

Simenon und seine Verleger

Verleger sollten in touch mit ihren Content-Producern sein. Die Beziehung kann auf persönlicher Ebene gepflegt werde oder auch brieflich. Manche(r) muss sich mit dem Lektorat begnügen. Abhängig ist das von dem Ertrag und der Prominenz des Autoren. Das Renommee Simenons hat ihn zu einem Top-Autoren gemacht, da kümmerte sich der Chef. Gefühlt hatte er das nicht immer.

Bekannt ist, dass Simenon kein leichter Verhandlungspartner war. Fayard durfte das feststellen, als ihm Simenon die Maigrets aufs Auge drückte, obwohl der Verleger nicht an den Erfolg der Werke glaubte (und sich damit allerdings irrte); Gallimard unterschätzte Simenon in Vertragshinsicht und wunderte sich, dass Simenon eines Tages zu einem jungen Verlag zog.

Hier in Deutschland war es auch nicht viel anders, wenn man die Angelegenheit ins rechte Licht rückt. Simenon schrieb zwar einmal, dass er sich nicht viel aus Geld machen würde. Seine Verhandlungsgeschick was Verträge anging und die entsprechende Energie, die er daran setzte, sprechen aber eine andere Sprache.

Nicht nur, dass sich Simenon über seine Verleger beschwerte (über Daniel Keel zum Beispiel: »Sie sind nicht nur von meinen zahlreichen Verlegern derjenige, von dem ich am wenigsten Briefe besitze, selbst Ihre Telefonanrufe kommen zumeist nicht aus Ihrem Büro, sondern von den verschiedensten Orten.«), er pflegte bei Vertragsverhandlungen nicht nachzugeben: Für »Intime Memoiren« gab es einen so hohen Vorschuss, der durch die niedrigen Verkaufszahlen der gebundenen Auflage nie eingespielt wurde.

Die Klagelieder der Verleger

Aber nicht nur der Diogenes-Verleger hatte zu klagen, auch Joseph Caspar Witsch war nicht sehr glücklich, was seinen Vertrag mit Georges Simenon anging. Witsch, der sich selbst als Simenon-Fan bezeichnete, schrieb einen Brief an Simenon, der in dem Band »Briefe 1948-1967« veröffentlicht wurde. In diesem Brief vom 25. März 1965 bedankte er sich für die freundliche Aufnahme in Simenons Haus in Epalinges und über die konstruktiven Verhandlungen mit Simenon. Er betont in dem Brief, dass es ihm aber nicht erlaubt ist, nur als Simenon-Liebhaber zu handeln, sondern, dass er auch als Geschäftsmann agieren muss. So musste er konstatieren:

Es ist mir nicht leichtgefallen, mich daran zu gewöhnen, dass es neben dem Urheberrecht, dem Urhebervertragsrecht, das die Verhältnisse zwischen einem normalen Autor und einem normalen Verlag in allen Ländern, die der Berner Konvention beigetreten sind, regelt, eine Art unkodifizierter »Lex Simenon« gibt, sozusagen ein Urheberrecht von Simenon erfunden und mit größerer Energie verfochten, als die Berner Konvention in irgendeinem Land je verteidigt worden ist.

Witsch führte dazu aus, dass es ein Unikum darstellt, dass Simenon die Rechte an seinem Werk nur für zehn Jahre vergeben würde (und nicht für fünfzig, wie es eigentlich üblich wäre), und dass nach Ablauf der zehn Jahre die Rechte wieder an den Autoren zurückfallen würden.

Aber nicht nur dies war für Witsch ein Ärgernis: Simenon verlange hohe Startauflagen und ließ sich vertraglich garantieren, dass die dafür fälligen Honorare auf jeden Fall an den Autor zu fließen haben. Der Erfolg war für den Schriftsteller nicht unbedingt wichtig, wichtig war, dass das Geld das an den Autoren floss.

Witsch dazu:

Die Lex Simenon befreit den Autor von der Erfolgsvermutung, die zu haben sozusagen Existenzgesetz eines jeden Autors ist, und setzt an deren Stelle die vertragliche Gewissheit des Erfolgs.

Heißt, egal was er produzierte, der finanzielle Erfolg war Simenon gewiss.

Wenn man sich manches Buch des Meisters anschaut, ahnt man, warum er es geschrieben hat. Inspiration war es nicht unbedingt gewesen, vermutlich er der Gedanke, dass es schön wäre, wenn die Kasse sich weiterhin gut füllen würde.

Witsch stöhnte auch deshalb in dem Brief besonders laut, weil er Deutschland für ein sehr schwieriges Land für die Simenonschen Text hielt. Leider begründete er gegenüber Simenon nicht, woran er diese Tatsache fest machte.

Allerdings führt er in etwas humoristischen Tonfall aus, dass er sich keine Sorgen machen müsste, was die Versorgung der deutschsprachigen Bevölkerung mit Simenon-Titeln anging. Die Lager wären aufgrund der hohen Startauflagen gut gefüllt.

»Die Glocken von Bicêtre« wurde von ihm als ein Beispiel angebracht, bei dem die Startauflage weit hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben war. Witsch kündigte selbiges auch für den darauffolgenden »Hit« von Simenon – »Der kleine Heilige« – an:

So wird es auch mit dem neuen Buch, mit dem »Kleinen Heiligen« werden, das wir mit großer Bewunderung gelesen haben und das wir sicher machen werden, obwohl ich Ihnen jetzt schon vorrechnen könnte, was dieses Buch mit an Zuschüssen kosten wird. Die natürliche Reaktion hierauf wäre, rein kommerziell, dass man ein solches Buch dann sein ließe.

Man muss schon schmunzeln, wenn man den Brief von Witsch liest, der in dem Brief darauf hofft, dass es eine Stunde geben möge, in der Simenon der Rührung anheim fallen könne, denn es gäbe da einige Punkte in den Verträgen, von denen sich Witsch vorstellen konnte, dass man sie gnädiger gestalten könnte.

Mehr über »kiepenheuer und witsch«

Simenons Antwort

Nachdem Joseph Caspar Witsch am 25. März 1965 einen Brief an Simenon geschrieben hatte, reagierte Simenon drei Tage später. Heute sind die …

Geschichten-Umschreibung

Wie immer beginne ich mit einem kleinen Exkurs, bevor ich zum eigentlichen Punkt (oder Pünktchen) kommen werde. Als ich vor Jahren mit dem Aufbau der …

Karfreitagsschwarz

Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder zu dem Band von der Büchergilde zurückkommen würde. Aber ich hielt gerade »Maigret hat Angst« in …

Verwandte Themen

Karfreitagsschwarz

Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder zu dem Band von der Büchergilde zurückkommen würde. Aber ich hielt gerade »Maigret hat Angst« in …

Zerrupft

Vor ein paar Jahren ist mir ein Missgeschick passiert: Ein Chandler-Roman aus der Gelben Reihe von Diogenes ins Wasser fiel. Diesen Fauxpas überstand …

Lex Simenon

Dabei ging es vor allem um Buchgemeinschaftshonorare und andere Verwertungen. Witsch nennt es eine Eigentümlichkeit, und der normale Betrachter der Verlagsszene schüttelt einfach nur den Kopf: Es war, wenn man dem Brief von Witsch an Simenon Glauben schenkt, nach der »Lex Simenon« so, dass der Verlag Kiepenheuer & Witsch nicht das Recht erwarb, die Bücher als Taschenbücher herauszugeben.

Wie die Angelegenheit auch ausgehen würde, Witsch versicherte Simenon:

Aber ich wiederhole, was ich gesagt habe: auch wenn sich nichts ändert, bleibe ich Ihr anhänglicher, Ihr Ihnen sehr ergebener Verleger in Deutschland, dem dann bei anhaltender Hartherzigkeit des Autors nicht anderes übrig bleibt, als darüber nachzudenken, welche Art von Götter ihm nun beistehen sollten.

Anmerkung: Der Beitrag wurde auf maigret.de erstmals am 23. August 2004 veröffentlicht. Für diese Überarbeitung wurde er noch angelegt und überarbeitet.

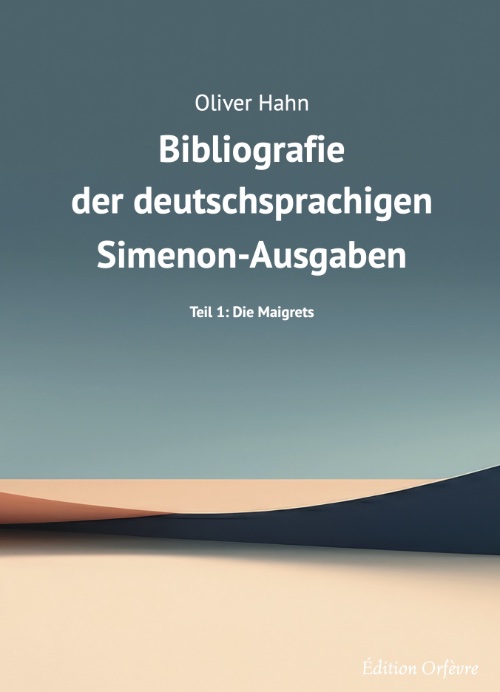

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.