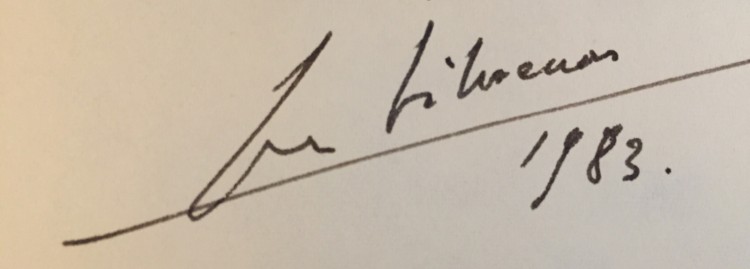

Bildnachweis: Unterschrift - - Bearbeitung: maigret.de

Seite 363

Jeder schimpft über die Steuern, über das Finanzamt sowieso. Ich habe damit vor langer Zeit aufgehört und gerate nur noch dann in Wallung, wenn es um Verschwendung geht. Auch wenn ich der Meinung bin, dass hierzulande beispielsweise bei der Masken- und Impfstoffbeschaffung Steuergelder verschleudert wurden, das Grundprinzip stelle ich nicht infrage.

Dieses funktioniert hervorragend: Natürlich wäre es schön, wenn die Straße vor meiner Türe endlich saniert werden würde. Wird vermutlich passieren, wenn die Gemeinde genügend Geld hat und andere, wichtigere Dinge abgearbeitet worden sind. Die Alternative wäre, dass ich für die Sanierung selber aufkomme. Wäre eine Möglichkeit, aber eine recht kostspielige Angelegenheit. Es würde auch nicht besser dadurch, wenn ich selbst einen Sicherheitsdienst engagieren und jemanden, der die Straße reinigt, die Beleuchtung wartet, das Wasser… Ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Wir zahlen in einen Topf und aus dem wird finanziert, was notwendig ist.

Vor nicht allzu langer Zeit habe ich eine Dokumentation über eine Gemeinde in den Vereinigten Staaten gesehen, in denen die reichsten der Reichen wohnen. Eine ganze Reihe von Software-Milliardären haben sich dort niedergelassen, für die das Bezahlen von Abgaben und Steuern gewiss kein Problem darstellt. Die Gemeinde hat aber beschlossen, dass kaum Steuern zu zahlen sind – und die Gemeinde sind in dem Fall die Bürger. Die Konsequenz war gewesen, dass die Polizei nicht wusste, wie sie die Arbeit bewältigen sollte und Leute entlassen musste. Da Leben also die Reichsten der Reichen in einem Ort und es gibt kein Geld für die örtliche Polizei, die auch sie beschützen soll? Auf welcher Ebene dies Sinn ergibt, erschließt sich mir als eingeborener Mitteleuropäer nicht.

Dafür kann man aber irgendwo in ein Museum gehen und dort wird sich überschwänglich dafür bedankt, dass Madame XYZ ein Bild gestiftet hat. Sie hat somit selbst entschieden, dass dieses Bild für die Kunstsammlung gekauft wird und sich damit ebenfalls ein Denkmal gesetzt. Ich habe mir verwundert die Augen gerieben, wenn ich durch diese Einrichtungen spazierte.

Simenon thematisiert eine ähnliche Problematik in diesem Kapitel: Er zog im Oktober 1949 von Arizona nach Carmel-by-the-Sea. Die Gemeinde (also die Bürger) hatte entschieden, dass man keinen Briefträger brauchen würde, weshalb die Post auch nicht nach Hause gebracht wurde, sondern man sich beim Postauto traf, um die Sendungen entgegenzunehmen. Die Begründung war laut Simenon gewesen, dass das gut für das Gemeinschaftsgefühl wäre. Würde man hierzulande so etwas einführen, und ich bin mir sicher, dass die Deutsche Post AG mit großer Begeisterung dabei wäre, bekäme ich die Kopfschmerzen aufgrund des heftigen Kopfschüttelns gar nicht mehr weg. Aber in der demografischen Beschreibung des Ortes vermittelt Simenon nicht den Eindruck, dass sich in diesem Ort noch viel arbeitende Bevölkerung aufgehalten hat. Viele Witwen, viele Künstler. Vielleicht hatten diese immer die Zeit gehabt, oder – anderer sozialer Aspekt – konnten ihre Dienstmädchen zum Abholen der Post schicken.

Was für eine Klientel in Carmel lebte, konnte man aber auch daran ermessen, was beim Lebensmittelhändler in den Regalen stand. Simenon erwähnt, dass es Froschschenkel gab. Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, behaupte ich einmal, dass die typischen amerikanischen Gerichte diese Zutat nicht benötigen.

Das Dienstmädchen

Diesmal rolle ich das Feld vom Kapitelende her auf. Ich gebe dafür dem Dienstmädchen die Schuld! Simenon spendet diesem eine halbe Seite in der Beschreibung. Er fand sie wirklich nett (ob sie sich wohl seinen Avancen entziehen konnte), aber er fand es merkwürdig, dass sie ein genauso großes Auto fuhr wie Denyse und er. Hinzu kam, dass sich das Dienstmädchen – ein Name wird nicht genannt – sehr darüber verwundert zeigte, dass zwar ein Parkplatz für ihn vorhanden war, aber nicht für sie. Das erscheint mir auch skandalös!

Abends kam sie ins Wohnzimmer und setzte sich zu den Simenons, die in dieser Unterkunft einen Fernseher besaßen (vermutlich mitgemietet hatten). Es ist übrigens das erste Mal, dass Simenon in seinen Erinnerungen das »Fernsehen« als Freizeitbeschäftigung erwähnt. Es war in dieser Autobiografie schon zuvor vom TV die Rede, aber dann in der Form von »gab es nicht« oder ganz allgemein, dass etwas für das Fernsehen produziert worden wäre.

Wenn dem Dienstmädchen die gezeigte Sendung nicht gefiel, dann ging sie zum Fernsehapparat und stellte auf ein Programm um, dass ihr genehmer war. Die Simenons ließen sich das gefallen.

John

Der kleine Johnny war frisch und munter. Simenon ließ man in der erste Zeit nicht zu ihm und Denyse konnte den kleinen wohl auch nicht zu jeder Zeit sehen, wie es ihr beliebte. In dem Krankenhaus war die verantwortliche Krankenschwester der Meinung, dass sie als ledige Mutter sich nicht so anstellen solle – verständlich, dass das bei Denyse nicht gut ankam. Aber Denyse war stolz auf ihren Jungen und froh, dass sie genügend Muttermilch hatte, um ihn zu säugen.

Der »kleine Bruder«, wie ihn Simenon gegenüber Marc in seinen Briefen nennt – der seinerseits in Carmel darauf brannte, endlich seinen Bruder kennenzulernen – wusste noch nichts davon, dass er in einer jahreszeitenlosen Gegend aufgewachsen war, aber bald nach Kalifornien wechseln sollte. Er war dabei, sich in der riesigen Welt durchzusetzen. Den Krankenschwestern machte er den Eindruck, als läge er es darauf an, sich durchsetzen zu wollen.

Eines Tages, als sie sich bei der Krankenschwester beschwerte, dass man dich ihr noch nicht zum Stillen gebracht hatte, antwortete diese ironisch:

»Oh! Den braucht man Ihnen nicht zu bringen. Man muss ihn nur auf die Erde stellen, und er kommt von ganz allein.«

Als wir endlich zu Hause waren, denn ich nannte die Orte, wo wir lebten, immer unser »Zuhause«, schrieb ich in einem dieser täglichen Briefe an Marc:

»Dein ›kleiner‹ Bruder ist so herrisch, dass er die besten Aussichten hat, eines Tages Diktator zu werden.«

Die Welt kann beruhigt sein, John Simenon hat diese Ambitionen nie ausgelebt und hegt solche wohl auch nicht.

Sein Appetit wurde aber immer größer, und irgendwann mussten die Neu-Eltern zufüttern. Ein Arzt gab ihnen ein Rezept und sie holten sich in der Apotheke die passenden Mittelchen und Utensilien, um Johnny mit steriler Milch zu versorgen. Sie sind heilfroh, dass das so klaglos geklappt hatte. Selbiger Arzt empfiehlt ihnen auch, die Reise nach Kalifornien nicht mit dem Auto zu absolvieren. Es wäre für das Kind wesentlich komfortabler, mit dem Zug zu reisen.

An der Stelle zuckt man vielleicht erst einmal kurz zusammen und hat ein ICE-Abteil 2. Klasse vor Augen. Aber ich kann die geneigten Leser:innen beruhigen: Simenon konnte es sich damals leisten, etwas luxuriöser zu reisen. So hatten die beiden ein Abteil für sich und niemanden machte es etwas aus, wenn die Stinkbomben Johnnys entschärft werden mussten. Man stelle sich die Reise mit Stoffwindeln vor, aber die beiden hatten Glück. Gerade waren Papierwindeln erfunden worden, die genauso weich waren wie ihre Pendants aus Stoff. Die »Bomben« konnten schnell entsorgt werden.

In Los Angeles, so berichtet es Simenon, mussten die beiden umsteigen. Der Hintern des Jungen hatte die Windel-Tortour nicht sehr gut überstanden und war rot geworden. Offenbar waren die neuen Papierwindeln den alten aus Stoff in der Hinsicht nicht ganz ebenbürtig. Denyse machte sich auf den Weg, zu evaluieren, ob es eine Sorte gab, die noch weicher war.

In ihrer kurzen Abwesenheit machte sich Johnny sich bemerkbar, offenbar mit einer ausreichenden Lautstärke, um seinem Vater zu signalisieren, dass ein Problem bestände. Simenon begann, zwischen ganzen herumeilenden Leuten, seinem kleinen Sohn die Windeln zu wechseln und stellte mit wenig Enthusiasmus fest, dass es nicht nur das kleine Geschäft gewesen war. Somit war es kein schlichter Wechsel, sondern es war auch noch eine Reinigung angesagt. Eine ganze Reihe von Leuten in dem Bahnhof waren nicht so amüsiert, dies in der Öffentlichkeit mit ansehen zu müssen.

Die letzte Etappe verlief von Los Angeles nach Salinas. Der Stewart hatte die Aufgabe, sie rechtzeitig wecken, sie wurden aber erst wach, als die Ansage kam, dass der Zug in dem Ort drei Minuten Aufenthalt hätte. Es wurde eine recht hektische Angelegenheit, mit Sack und Pack aus dem Waggon zu kommen.

Der Neue

Noch in Tucson, so erwähnt es Simenon, entsteht ein Non-Maigret: »Un nouveau dans la ville« (deutsch: »Der Neue«). Er schreibt dazu:

So schrieb ich einen sehr langen Roman: Un nouveau dans la ville.

Als ich das las, stutzte ich kurz: »lang«. So hatte ich ihn gar nicht in Erinnerung. Aber die bibliografischen Daten der Diogenes-Ausgaben bestätigen, dass es ein Ausreißer ist und er deutlich länger ist als die üblichen Non-Maigrets. Von der Länge her ist der Roman aber nicht vergleichbar mit »Der ältere Bruder«, »Das Testament Donnadieu« oder »Ankunft Allerheiligen« – um nur ein paar Titel zu nennen, die noch wesentlich umfangreicher waren.

Ich fand den folgenden Absatz sehr interessant, denn ich hatte mich im letzten Kapitel schon gefragt, warum in einer fröhlichen Zeit ein düsterer Roman entstanden war:

Warum diesen? Warum keinen anderen? Ich habe niemals einen Grund für dieses oder jenes Thema meiner Romane gekannt.

Damit wird keine Erklärung gegeben, warum sich Simenon zu diesem oder jenem Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt hingezogen fühlte. Nun habe ich das beruhigende Gefühl, nicht weiter nach Erklärungen suchen zu müssen. Mit den Motiven für die Romane war es so, wie es im Leben ist: Es kommt, wie es kommt.

Er beleuchtet in dem Abschnitt jedoch noch kurz seinen Arbeitsrhythmus in diesem Oktober. Da die Unterkunft, in der sie lebten, klein war (oder durch Johnny kleiner geworden war), hatte er sich ein Zimmer gemietet, in dem er arbeiten konnte. Gleich über den Hof, wie Simenon schreibt. In diesem stand nur eine Schreibmaschine. Kurz nach dem Aufstehen (eine Tasse Kaffee war noch drin) und einem Kuss für das Baby, ging er hinüber in sein Arbeitszimmer, um zu arbeiten.

Um neun Uhr hatte er das Kapitel beendet und damit auch seinen schriftstellerischen Arbeitstag.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.