Bildnachweis: Der Mord - Public Domain

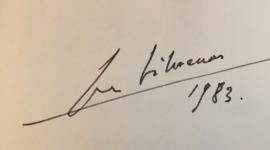

Der Weise von Boullay

So viele lose Fäden – doch an welchem beginnt man zu ziehen? Der Roman »Die Verbrechen meiner Freunde« macht es einem nicht leicht. Angefangen bei der Frage, warum Georges Simenon die Bezeichnung »Freunde« im Titel verwendete, über »Nanesse« bis hin zu dem im Mittelpunkt stehenden Hyacinthe Danse. Hinzu kommt der Abgleich von Realität und Fantasie.

Im deutschsprachigen Teil von Belgien gab es bis in die 1940er-Jahre eine Zeitung mit dem knuffigen Namen »Fliegende Taube«. Klar, dass ich von dem Titel der zweimal in der Woche erschienenen Publikation ganz hin und weg war. Für eine seriöse Publikation – jenseits der Taubenzucht und es Brieftaubensports – würde heute keiner mehr diesen Namen wählen. Da wäre schon das Marketings mit der Frage: »Und wie vermitteln wir das auf Social Media?« davor.

Damals ging das und hier soll der Beginn unserer Reise in die Abgründe von Hyacinthe Danse beginnen. Unter der Überschrift »Jesuitenpater in Lüttich ermordet« wird die Tat eines Wahnsinnigen geschildert. Immer werden in dem Beitrag diese Wertungen vorgenommen. Hier ein paar Formulierungen, die das Empfinden in dem Artikel widerspiegeln:

- »Es dürfte sich um eine Wahnsinnstat handeln.«

- »Das Gericht glaubt, es mit einem Wahnsinnigen zu tun zu haben.«

- »Es scheint sich um das Verbrechen eines Wahnsinnigen zu handeln.«

Der Aufmacher in dem Beitrag war zwar der tote Pater in Lüttich gewesen, im Artikel stellte sich dann heraus, dass Danse nicht nur seinen und Simenons ehemaligen Beichtvater umgebracht hatte, sondern auch seine Mutter und seine Ex-Freundin – das allerdings nicht in Lüttich sondern in Boullay-les-Troux.

Gehen wir zurück zum Anfang der Geschichte. So, wie es Simenon in seinem Roman auch tat.

Hyacinthe Danse

Bildnachweis: Public Domain

Hyacinthe Danse hat am 10. Mai 1933 seine Geliebte und seine Mutter umgebracht. Aber was war der eigentliche Anfang dieses Verbrechens? War es damals, als er in Lüttich die erste Nummer seiner Zeitschrift »La Nanesse« herausbrachte, deren Mitbegründer ich, trotz meiner noch nicht mal 17 Jahre, aufgrund eines unwahrscheinlichen Zufalls geworden war?

Leser:innen der deutschsprachigen Übersetzung werden hier in die Irre geleitet. Denn dem Absatz könnte man entnehmen, dass Danse zusammen mit Simenon die Zeitschrift gegründet und dann die erste Ausgabe herausgebracht hätte. So war es nicht gewesen, und die weiteren Schilderungen von Simenon geben das auch nicht her.

Gegründet wurde die Zeitung von einem weiteren Gesellen, der mit dem nächsten Absatz im Roman eingeführt wurde: Ferdinand Deblauwe. Auch dieser, wie sich im Roman (oder auch verlinkten Beitrag) nachlesen lässt, sollte kein unbeschriebenes Blatt in den Annalen der Kriminalgeschichte bleiben.

»La Nanesse«

Deblauwe wird von Simenon als Journalist geschildert, der zu der Zeit der Gründung der »La Nanesse« in Lüttich etabliert war. Der Mann war wesentlich älter als Simenon, der zu der damaligen Zeit um die sechzehn Jahre alt gewesen war, und arbeitete für eine Lütticher Zeitung. Der Ältere schaute auf den Jüngeren mit einer gewissen Herablassung. Dieser wiederum reagierte mit Bewunderung auf den Habitus und Stil des Mannes.

Einerseits war Simenon damals in einer coolen Clique, Stichwort: »Caque« (»Heringsfass«) – mit der gefeiert, gesoffen und über alles in der Welt auf hochtrabende Art diskutiert wurde. Schönheitsfehler: Alle außerhalb der Blase fanden es albern und konnten es nicht anerkennen. Dazu gehörte Simenons Mutter – was nur natürlich war und zeigte, wie elitär dieses Grüppchen in den Augen der jungen Leute war; aber es gehörte halt auch Deblauwe dazu – der allerdings selbst ein Idol für den jungen Mann war, weshalb dessen abschätzige Beurteilung der Gruppe schon viel eher weh tat.

Folgt man der Schilderung Simenons war es Deblauwe, der zu Simenon kam, um ihn als Chefredakteur des Journals anzuheuern. Die Verlockung war groß, es wurde ein guter Zeilenpreis gezahlt und da es eine Art Satire-Blatt werden sollte – Umfang vier Seiten –, ging es nicht um die Recherche von Fakten. Dem jungen Journalisten fiel bei seinem hauptberuflichen Herumstreichen durch die Stadt so viel ins Auge, dass er Ideen für Glossen ohne Ende hatte. Die Position des Chefs hatte einen kleinen Schönheitsfehler: Er war der einzige Schreibende und für alle Texte verantwortlich. Chef war er also in erster Linie von sich selbst.

Finanzier war dem Roman nach ein Rumäne, der eine junge Frau aus der guten Gesellschaft Lüttichs geheiratet hatte. Die Familie versuchte ihn loszuwerden, nachdem sie mitbekommen hatten, was für ein Hallodri er war. Der nicht erwünschte Ehemann revanchierte sich mit der Zeitung, in der Artikel unterbrachte, die das Renommee der Familie beschädigen sollten.

Lüttich hat eine Marionetten-Theatertradition, die auch heute noch hochgehalten wird. Simenon schrieb in seinem Roman, dass es üblich gewesen wäre, am Heiligabend in das Marionetten-Theater zu gehen. Bei den Aufführungen trifft man eine kluge, strenge und etwas eifersüchtige Figur an, der gute Kochkünste nachgesagt werden. Sie durfte dem anderen Hauptcharakter – Tschantchès – als einzige Personage sowohl verbal wie auch körperlich Kontra geben. Einige Quellen schildern diese Figur als streitsüchtig. Sie hörte und hört auf den Namen »Nanesse«. Nachdem andere Namen für das künftige Blatt verworfen wurden, blieb man an diesem hängen.

Während Simenon nicht nur aufgrund der Einkünfte begeistert von dem Job gewesen war, erklärte seine Mutter ihm nach dem Lesen der ersten Ausgabe, dass sie von seinen Ergüssen in der Publikation nichts halten würde. Diese finanzielle Unterstützung für das publizistische Start-up durch den Rumänen versiegte bald.

Simenon führt in der Geschichte nicht die wahren Gründe aus, warum er sich dazu entschlossen hatte, bei der »La Nanesse« auszusteigen. Für ihn war demnach nach der dritten Nummer Schluss. Er rechtfertigte sich gegenüber seinem Senior-Partner damit, dass sein Direktor vom »Gazette de Liége« ihm erklärt hätte, dass er nicht für beide Publikationen gleichzeitig arbeiten könne.

Sein Nachfolger wurde kein Geringerer als Hyacinthe Danse.

Zwei Aspekte verdienen es eingeschoben zu werden. Beim Lesen könnte die Leser:innen das Gefühl beschleichen, dass es sich bei Deblauwe um einen renommierten Journalisten in Lüttich gehandelt haben könne. Das liegt meines Erachtens an der jugendlichen Überhöhung, die Simenon dem Reporter angedeihen ließ. Blättert man in alten Zeitungen, findet man Referenzen auf ihn nur in Bezug auf das Verbrechen, dass er begangen hatte, und in der Affäre um Danse. Der Grund dürfte sein, dass Deblauwe in seiner Zeitung die Rubrik »Unglücksfälle und Verbrechen« betreute. Da die Berichte nicht wie heute auf Portalen veröffentlicht werden, hatte er sich für das Einsammeln auf das Kommissariat zu begeben – wie Simenon, der in der gleichen Funktion tätig war. Sie dürften sich also kennengelernt haben, als sie auf Bröckchen, die die Ermittler bereit waren ihnen vorzuwerfen, warteten. Und eine große Nummer unter den Journalisten der Stadt war dieser Deblauwe also auch nicht.

In der »L'Indépendance« vom 22. Mai 1933 wird die Geschichte ein wenig anders geschildert: Dort wird betont, ausgeführt, dass die »Nanesse« mit rumänischem Geld gegründet worden wäre (soweit auf der Schiene von Simenon), der Gründer wäre aber Danse gewesen, der Deblauwe ausgewählt hatte, der Direktor der Zeitung zu sein. (In einem weiteren Absatz dieses kurzen Beitrages wird es irritierend: Dort wird angegeben, dass ein junger Student aus Antwerpen angestellt worden war, für die Zeitung zu schreiben. Es würde sich um Simenon handeln. Antwerpen?)

Andere Blätter, beispielsweise die »Wallonie«, stützen die Darstellung Simenons: Dort ist zu lesen, dass Danse die »Nanesse« übernommen hätte. Letzterer thematisiert das auch bei seiner Aussage in seinem späteren Prozess.

Die Perspektive Simenons ist, dass es sich bei der Zeitung um das Skandal-Blatt schlechthin gehandelt habe. Ein Blick in die Archive zeigt, dass die anderen Lütticher Zeitungen diese Skandale entweder ignoriert haben … oder es gab sie schlicht nicht. Vielleicht waren sie es auch nicht wert, thematisiert zu werden.

In den anderen Blättern waren durchaus kleinere Anzeigen zu finden, in denen das sogenannte Satire-Blatt auf sich hinweist. Gemeinerweise waren manche Texte nicht von redaktionellen in der Aufmachung zu unterscheiden, aber welche Redaktion würde sich wohl erlauben, einen solchen Text zu verfassen?

Jeder Kapitalist, der sich momentan an der Spitze von 25 Centimes befindet, ist verpflichtet, die Zeitung »Nanesse«, die Nachfahrin von Tatène, die gerade erschienen ist, zu kaufen. »Nanesse« besteht aus einer Reihe kleiner Meisterwerke feiner Ironie. Reich illustriert, finden wir darin Karikaturen von den Monsieurs Neujean und de Wiart. »Nanesse« ist die am besten gemachte satirische Zeitung Belgiens. Überall erhältlich.

Ob man diesen Text als dezent bezeichnen würde? Eher nicht:

Sie sind einige Schriftsteller. Sie haben beschlossen, die falschen Götter etwas zu schütteln. Sie zollen den Tribut, der gebührt, aber sie kritisieren, ohne Rücksicht auf erworbene Positionen, und wenn sie es verdienen, die prominentesten Persönlichkeiten der Stadt; aber sie tun es ohne Bosheit, mit dem ironischen Geist, in dem sie Meister geworden sind. Von wem sprechen Sie? Natürlich von den Redakteuren von »Nanesse«, die überall in Wallonien zum Preis von 25 Cent verkauft wird.

Der Preis steigt über die Jahre bis zu einem belgischen Francs. Wobei der Umfang der Seiten variiert. Im Juli 1921 wird über einen Prozess eines niederländischen Konsuls gegen die Zeitung berichtet, aber bevor es wieder hoch hergeht, vergehen fünf Jahre.

In denen wird die Zeitung zu einem festen Bestandteil der Presseszene und sponsort auch einzelne Rennen bei Sportveranstaltungen, wie andere Zeitungen es in Lüttich auch machen.

Spannend wurde es erst im März 1926. Der Herausgeber und ein Redakteur waren angezeigt worden und es sollte Anklage erhoben werden.

Die Danse vorgeworfenen Vergehen waren von solcher Art, dass sie dem Schwurgericht vorgelegt werden sollten, und die Anschuldigung war hinreichend begründet, um diese Überweisung zu rechtfertigen. Angeklagt werden sollen Verleumdung, Diffamierung und Beleidigung durch die Presse, Verleumdungen gegen die Gendarmerie von Spa, gegen den Feldhüter von Vottem, gegen einen Bahnhofsvorsteher, bezüglich Tatsachen, die im Rahmen ihrer Amtsausübung liegen. Außerdem gab es Diffamierungen gegen verschiedene Personen.

Da machte man sich gar nicht mehr die Mühe, noch Namen der Geschädigten zu nennen. Es war eine lange Liste geworden. Beabsichtigt war, dass den Prozess im Mai des gleichen Jahres zu starten.

Am 10. April machte die Meldung die Runde, dass Hyacinthe Danse sein Geschäft mit der Zeitung aufgegeben hatte. Die »La Nanesse« hatte einen neuen Eigentümer, der sich auch zum Direktor gemacht und selbstverständlich mit den Machenschaften, die nun angeklagt waren, nichts zu tun hatte.

Zwei Monate später wurden Leser:innen in einem Artikel der »La Meuse« darüber aufgeklärt, dass Presse-Angelegenheiten von der Justiz anders behandelt würden. Mit Privilegien, nimmt man es genau. Denn im Unterschied zu »normalen« Angeklagten, wurden diese nicht in Untersuchungshaft genommen. Sie saßen nicht in einem »Käfig« im Gericht neben Gendarmen, sondern durften sich neben ihren Verteidigern platzieren. Die Pflicht, zu erscheinen, hatten sie jedoch.

Und haargenau das war es, was Danse nicht tat.

Der Richter erließ einen Beschluss, dass sich Danse innerhalb von zehn Tagen zu melden habe. Danach würde es brenzlig für ihn werden: Er würde als flüchtig erklärt, sein Vermögen beschlagnahmt und seine Bürgerrechte verlieren. Der Prozess würde trotzdem stattfinden und wenn die Jury es für rechtens hielte, würde der Angeklagte auch verurteilt werden.

Danse hatte die Verkündigung dessen wohl nicht zur Kenntnis genommen.

Sein ehemaliger Mitarbeiter, ein zu der Zeit sechzehn Jahre alter Mechaniker, hatte den Schneid sich zu stellen. Allerdings musste er sich auch nur für einen der sechs Artikel verantworten. Die anderen anderen Beiträge hatte sein Chef geschrieben. Der Richter beschloss, dass die beiden Verfahren getrennt werden. Für die Pressevertreter verlor die Angelegenheit damit ihren Reiz – sie hatten sich auf spannende Debatten eingestellt, die durch die Abwesenheit von Danse ausblieben. Auf einen Auftritt Danses nach ihrem Geschmack mussten sie noch acht Jahre warten.

Am frühen Nachmittag erfuhr der junge Mann sein Urteil, das moderat ausfiel: acht Tage Gefängnis.

Der zweite Teil des Prozesses begann um sechzehn Uhr des gleichen Tages. In diesem ging es um die Schuld von Hyacinthe Danse. Die Staatsanwaltschaft las die Artikel vor und kommentierte sie. Der Verteidiger schien keinen großen Eindruck bei den anwesenden Pressevertretern gemacht zu haben, denn er wurde mit keinem Wort erwähnt. Die Einzelstrafen hätten sich zu fünfundzwanzig Monaten Gefängnis addiert – herausgekommen sind zwei Jahre Gefängnis und eine happige Geldstrafe für den ehemaligen Herausgeber.

Hyacinthe Danse war zu diesem Zeitpunkt aber schon nicht mehr in Belgien.

»Nanesse«-Ausklang

Das neue Direktorium der Zeitschrift wurde schon erwähnt. 1926 war es ein René Dupont, später wird Paul Capelel erwähnt.

Die Zeitung machte noch ein paar Jahre weiter. Eine kleine Nachricht in meiner Lieblingszeitung »Fliegende Taube« macht das deutlich. In dieser wurde berichtet, dass sich die »Nanesse« einen Namen mit »beleidigenden und verleumderischen Artikeln gegen alles Ehrenhafte und Anständige einen elenden Ruf« erworben habe. Der Bürgermeister von Aubel erließ im Mai 1932 ein Verbot zum Verkauf und zur Publikation. Damit einher ging, dass die Eisenbahngesellschaft die Zeitung nicht mehr in Bahnhofsbibliotheken (Was es nicht alles gab?) untersagte und die Post den Vertrieb einstellte.

Solch eine Mitteilung gab es auch schon drei Monate zuvor aus Tournai. Dort hatte der Bürgermeister den Vertrieb für zwei Wochen untersagt. Außerdem gab es einen Prozess, in dem der Herausgeber zu Schadenersatz verurteilt wurde. Alle Kläger bekamen in diesem Prozess recht.

Immerhin: Keiner der späteren Direktoren sollte so eine Schlagzeilen-Maschine werden wie Danse.

Die Verbrechen des Hyacinthe Danse

Ein bösartiges Wesen, das jahrelang fast ungestraft zahlreichen Lütticher Bürgern immensen Schaden zufügte, hat in unserer Stadt ein tragisches Comeback gefeiert. Es handelt sich um den berufslosen Hyacinthe D'Anse, der eine Zeit lang die Chronik beherrschte.

Von der Schreibweise des Namens des Täters sollten Sie sich nicht irritieren lassen. Das bleibt eine Spezialität der Berichterstattung vom Tage in der »Wallonie«. In anderen Publikationen war diese nicht zu finden. Klar macht es, dass die Redakteure, nachdem sie von der Tat erfahren hatten, kurz in der Registratur nachgeschaut haben oder sich die Kollegen noch gut an den Berufsgenossen erinnerten. Nach dem Motto: »Ach der!«

Wie sollte man sich als Journalist auch nicht an den Mann erinnern? Laut Simenon hatte es Danse in seiner Lütticher Zeit angewöhnt, bei allen möglichen Empfängen von Würdenträgern – meistens nicht eingeladen – aufzutauchen oder auch beispielsweisen Umzügen und Demonstrationen in der ersten Reihe mitzulaufen, eine Armbinde nutzend, was ihm den Anschein von Wichtigkeit gab. Der Schein war Hyacinthe Danse immer wichtig gewesen. Den Eindruck, den er vermittelte. Dazu gehörte auch seine Angewohnheit, sich Dankesschreiben von Würdenträgern zu sichern, in dem er Lobpreisungen an diese sendete oder auch Vorschläge jedweder Natur zu Themenfeldern, die ihm als Buchhändler (und Pseudo-Journalist) nicht vertraut waren. Hätte er nicht die Verbrechen begangen, die Pressevergehen wie die Morde, er wäre wohl als ein »Original« durchgegangen …

Die Schilderungen in Simenons Roman sind nahezu deckungsgleich mit der Berichterstattung in der Presse. Die Unterschiede muss man mit der Lupe suchen. Simenon vermeidet es, Namen von Zeugen zu nennen, sondern fokussiert sich auf Danse. Die Journalisten der damaligen Presse waren da bekanntermaßen anders unterwegs.

Am Freitag, dem 12. Mai 1933, meldete sich ein Mann bei Gericht in Lüttich. Er gab an, einen Mann erschossen zu haben. Auf solch einen Fall hatte man dort nicht gewartet, die Staatsanwaltschaft war sehr spärlich besetzt. Der anwesende stellvertretende Staatsanwalt traute seinen Ohren nicht, als ihm sein Besucher gestand, dass er kurz zuvor einen Mann getötet hätte und auch in Frankreich mordend unterwegs war. An der Stelle werden wir chronologisch schildern, wie der geständige Hyacinthe Danse vorging.

Die Worte »Freunde« und »Freundin« wurden damals in komischen Kontexten verwendet. Einerseits nutzt Simenon dieses Wort für Deblauwe, der ihn eigentlich in die Pfanne hauen wollte, und andererseits für Danse, der im besten Fall eine Bekanntschaft gewesen war. Für die Presse war Armande Comtat auch eine Freundin, obwohl Danse diese in Paris in ein Bordell schickte, um anzuschaffen. Von ihrem Einkünften konnte er gut leben und seinen obskuren Hobbys und Projekten folgen. Schwierig, hier einen Aspekt der Freundschaft zu sehen.

Diese »Freundin« hatte in Paris einen anderen Mann kennengelernt und sich in ihn verliebt. Sie erklärte ihrem Zuhälter, dass das Verhältnis beendet sei und sie ihn nicht mehr sehen wolle.

Offenbar gelang es ihm, sie im persönlichen Gespräch zu überzeugen, mit ihm nach Boullay-les-Troux zu kommen, wo er sich mit seiner Mutter in einem angemieteten Haus lebte – zusammen mit Armande Comtat, die ihre freien Tage dort verbrachte. Das war am 10. Mai gewesen.

Sein Ziel war sicher gewesen, sie zu überzeugen, ihn nicht zu verlassen. Das Gespräch lief aus dem Ruder (oder nicht zu seiner Zufriedenheit) und am Ende lag sie – seiner ersten Aussage nach – erwürgt auf dem Boden.

Er ging aus dem Obergeschoss, wo das Verbrechen geschehen war, nach unten, wo sich die Küche befand … und auch seine Mutter. Von dieser ließ er sich einen Kräutertee machen. Die Mutter fragte ihn, wo Armande sei und ging nach oben. Sie wird die Leiche der anderen Frau nur kurz gesehen haben. Denn hinter hier stand ihr Sohn und erschlug sie mit einem Hammer.

Er begab sich nach Paris, sein Gepäck hatte er schon am Bahnhof deponiert, und von dort aus nach Brüssel. Hier begab er sich zur Kriminalpolizei, um sich zu stellen. Schließlich hatte er noch eine zweijährige Haftstrafe zu verbüßen.

Zu seiner Enttäuschung musste er erfahren, dass seine Strafe verjährt war. Das war ein Schock! Denn er war davon ausgegangen, dass wenn er in einem belgischen Gefängnis saß, ihm in Frankreich nichts passieren würde. Jetzt sah er vor seinem geistigen Auge die Auslieferung, einen Prozess und die Guillotine. Das wollte Danse nicht.

Er ließ sich beraten und kam zu dem Schluss, dass ihm nur ein weiteres Verbrechen das Leben retten könnte.

Danse fuhr nach Lüttich und begab sich dort in das Altenheim der Jesuitenpater. Dort bat der Doppelmörder darum, seinen alten Beichtvater und Lehrer Père Haut sprechen zu dürfen. Dieses Gespräch wurde ihm gewährt. Der Geistliche war sehr nett und spendierte ein Bier. Dann griff Danse jedoch zur Waffe und erschoss den alten Mann. Der war auf der Stelle tot.

Das ist der Punkt, an dem wir eingestiegen waren und sich Danse zum Gericht fahren ließ, wo er seine Geschichte erzählte. Was sowohl den Untersuchungsrichter, der sich mit der Angelegenheit befasste, wie auch die Journalisten wunderte: In Frankreich hatte zu dem Zeitpunkt keiner mitbekommen, dass in Boullay-les-Troux zwei Frauen umgebracht worden waren. Die Kollegen mussten erst einmal nachschauen gehen und sahen, dass das kein übler Scherz gewesen war.

Bei der Obduktion der Frauen fanden die Ermittler heraus, dass beiden Frauen der Schädel eingeschlagen worden war und die Kehle durchgeschnitten wurde. Danse wollte offenbar wirklich auf Nummer sicher gehen. Aus der gerichtsmedizinischen Untersuchung ergab sich ein Tatzeitraum zwischen zwei Uhr und drei Uhr nachts.

Der Weise

In Boullay-les-Troux hatte Armand Danse, wie bereits erwähnt, den schlechtesten Ruf. Neben seiner Brutalität gegenüber seiner Mutter und seinem Geliebten sowie auch gegenüber einigen Dorfbewohnern wurden ihm seine offene Verachtung für die Bauern, seine unnachgiebigen und übertriebenen politischen Ansichten und seine zweifelhaften Einkünfte vorgeworfen. In der Tat kannte man kaum anerkennenswerte lukrative Beschäftigungen, und die Einwohner von Boullay-les-Troux fragten sich manchmal, wovon er lebte.

Im Prozess sollte sich ein differenzierteres Bild zeigen, als das was hier dargestellt wird. Demnach war es ein Prozess der Verschlechterung. Danse wurde nett aufgenommen und war anfangs umgänglich. Der Belgier integrierte sich in die Gemeinschaft.

Nachdem er sich niedergelassen hatte, schrieb er unter zwanzig Pseudonymen Beiträge, die den »Weisen von Boullay« ehren sollten. Also sich. Darunter befanden sich kritische Studien über seine eigenen und fantasiereichen Arbeiten zu transzendentalen Forschungen. Auf seinem Grundstück soll er spiritistische Sitzungen abgehalten haben. Die Reporter hatten jedoch nicht herausgefunden, mit wem sie diese stattgefunden haben. Da war ein Guru, der sich selbst feierte, aber keine Jünger hatte. Gutes Marketing besteht aus den passenden Namen. Er gab dem Haus den Namen »Thebais« und erklärte ihn zu einem Tempel. Die Kombination aus dem Mangel aus Anhängern und merkwürdigen Ritualen führte dazu, dass »Thebais« im Ort als Spukhaus betrachtet wurde.

Erst im Laufe der Zeit wurde es schwierig mit dem Mann. Die Frage, wovon er lebte, stellte sich zum Beispiel auch deshalb, weil er mit seinen Zahlungen bei Händlern oft in Verzug war.

Sich selbst stellte er als Wahrsager dar. Unter anderem. Er plante die Herausgabe einer Zeitschrift mit dem Namen »Savoir«. Für diese Zeitschrift hatte Danse alle Artikel selbst geschrieben. Die Produktion war zum Zeitpunkt der Tat weit fortgeschritten. In ihr gibt er als Herausgeber einen Einblick in seine umfassenden Kenntnisse, die sich von der Graphologie über das Lesen von Handlinien, der Astrologie, der Schädelkunde bis hin zu der Nummerologie erstreckten. Despektierlich wurde das Leistungsangebot von einem Reporter mit den Worten »Die menschliche Dummheit ist grenzenlos!« kommentiert.

In der publizistischen Öffentlichkeit – also auch hier – trat Danse nicht nur unter seinem Namen auf, sondern als »Armand Montaigle-Claudel«. So sind auch viele seiner Artikel und Gedichte gekennzeichnet.

Kopf ab?

Schon am Montag nach der Tat machte man sich in der belgischen Zeitung «Le soir« darüber Gedanken, ob die Morde in Frankreich gesühnt werden würden. Der Fall wäre ganz einfach, wenn es sich um einen Franzosen handeln würde. Da die Taten in Frankreich vor dem Verbrechen in Belgien geschahen, würden die Belgier einen Franzosen und Ausländer nach Frankreich abschieben. Mit all den Konsequenzen.

In Falle von Danse sah die Sache anders aus. Zwar würden die Franzosen die Auslieferung beantragen, aber da es sich bei Danse um einen belgischen Staatsbürger handelte, würde die Regierung in Brüssel eine solche ablehnen. Schön in dem Zusammenhang ist der Satz:

Aber die Situation ist ganz anders, da Danse Belgier ist. Zwischen zivilisierten Nationen wird die Auslieferung in diesem Fall immer verweigert. Ein Land liefert seine eigenen Staatsbürger nicht in ein anderes Land aus.

Könnte das noch mal jemand den Briten sagen, die ein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten haben und durchaus ihre eigene Staatsbürger ausliefern – das muss noch nicht einmal Mord oder Totschlag sein, wie beispielsweise der Fall Christopher Tappin zeigte?

Und seit der Einführung des Europäischen Haftbefehl sieht die Situation auch innerhalb der Gemeinschaft anders aus: Es gibt die Verpflichtung in andere Länder der Union auszuliefern.

Das damalige Vorgehen war dagegen strikt, denn auf die Frage an einen Rechtsgelehrten »Was wäre wenn?«, meinte dieser:

In diesem Fall müsste die französische Justiz das belgische Urteil nicht berücksichtigen, und Belgien müsste sich nicht über das französische Urteil aufregen.

Jedoch, fügte dieser Experte hinzu, dass sich die Frage nicht stellen würde.

So sinnlos die Ermordung der Frauen gewesen ist, beim Pater kommt ein Quentchen Absurdität hinzu. Denn der Danse war der Meinung, dass er ein weiteres Verbrechen begehen musste, um der Auslieferung zu entkommen. Im Nachgang ließ sich nicht mehr nachvollziehen, ob es sich um eine Fehlinformation handelte, die der Mörder bekam, oder um ein Missverständnis. Aber so oder so wäre Danse in Belgien vor der Todesstrafe sicher gewesen. Man hätte ihn nicht ausgeliefert.

So schnell wie die Aufregung gekommen war, so schnell legte sie sich auch wieder. Eine Woche Berichterstattung über Danse, dann war erst einmal Ruhe.

Sein Prozess sollte fast anderthalb Jahre später in Lüttich starten. Viel Zeit für Danse, seine Strategie für den Prozess vorzubereiten.

Lebenslauf

Im Vorfeld eines Prozesses wird gern auf das Leben von Angeklagten geworfen. So auch hier.

Danse wurde am 21. Dezember 1891 geboren. Der Prozess fand also unmittelbar vor seinem 43. Geburtstag statt.

Seine Eltern, die auch in Lüttich gelebt hatten, gaben ihrem Sohn den Namen Jacques-Godefroid-Hyacinthe. Sie selbst hatten einen Laden, in dem Alkohol verkauft wurde. Wie Simenon besuchte er das Collège de Saint-Servais. Reporter hatten herausgefunden, dass er nur ein mittelmäßiger Schüler gewesen war. Es wurde schon für diese Zeit von einem schlechten Leumund berichtet, wobei die Reporter nicht ausführten, worauf sich dieser gründete. Danse schrieb sich nach der Schule in der Universität ein, studierte Medizin, brachte jedoch nicht die geforderten Leistungen und brach sie nach einem Jahr ab.

Wie seine Eltern wollte er Geschäftsmann werden, gründete eine Familie – der normale Weg, den damals ein »guter Sohn« zu beschreiten hatte. Die Ehe war nicht glücklich, das Paar ließ sich scheiden und auch die Geschäfte liefen nicht so gut, sodass er eine Karriere als Künstler einschlug. Mit seinen Revue-Nummern war der Danse in einigen Bouis-bouis (Erläuterungen dazu) in der französischen Provinz erfolgreich. In dieser Zeit lernte er auch Armande Contat, eine Peripatetikerin, kennen. Sie wurde seine Geliebte.

In der Presse spielte die Buchhandlung von Danse kaum eine Rolle. Vereinzelt wurde seine Tätigkeit als Buchhändler erwähnt, aber ein Ladengeschäft und eine Angabe, wo sich dieses befunden habe, ist nicht zu finden . Da ist Simenon in seinen Erinnerungen in dem Roman konkreter – er gab an, dass sich das Geschäft in der Rue Féronstrée befunden hat.

In der »Le soir« vom 11. Dezember 1934 wird im Rahmen der Berichterstattung aus dem Prozess berichtet, dass Danse mit seinem Buchladen erfolgreich gewesen war. In der »Dernier Heure« wurde ergänzt, dass Danse »öbszöne« Bücher verkauft hätte. Worauf der Richter auch zurückkommen sollte.

Wovon lebte der Mann in seiner Zeit in Frankreich? Er nannte sich wieder »Claudel«, sein Künstlername bei Auftritten als Sänger. Die Gagen, die er bei seinen Auftritten im Umland und in den Vororten von Paris bekam, waren ihm nicht ausreichend. Wie schon zuvor erwähnt, war er auf das Einkommen seiner Freundin angewiesen.

Am ersten Tatort hatte Danse eine Nachricht hinterlassen. Sie wurde unter anderem in der »Independence Belgique« zitiert:

Seit dreißig Jahren leide ich ... Dreizehn Jahre lang war ich das Opfer meiner niederen Instinkte ... Armande ist verrückt ... ich p. g. [allgemein gelähmt – Anm. der Redaktion], Sohn eines Mannes, der mit fünfzig Jahren verrückt geworden ist ... habe eine einzige Tochter mit sechseinhalb Jahren an Meningitis verloren ...

Die Betrachtung der Taten und als Mosaik-Steinchen auch dieser Brief erwecken den Eindruck, dass Danse verrückt war. Ein großen Teil der Zeit vor dem Gerichtsverfahren waren Gutachter mit Danse beschäftigt. Sie kamen nach ihrer sieben Monate andauernden Untersuchungen jedoch zu dem Schluss, dass Danse weder im einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit gehandelt hatte, noch dass er als psychisch krank wäre. Ein Journalist führte in dem Zusammenhang aus, dass sich Außenstehende dagegen sträuben würden, dass ein solches Verbrechen seine Ursache nicht in einer Krankheit hat. Was hier passierte, war böse gewesen. Diese Bosheit hatte aber nichts mit Wahnsinn oder Verrücktheit zu tun, so die Ärzte – ein Großteil davon war nach medizinischer Ansicht Berechnung.

Zeitgenossen attestierten Danse eine kindische Eitelkeit und Größenwahn. Das wurde zum Beispiel auch daran festgemacht, dass Danse sich während der deutschen Besatzung Lüttichs im Ersten Weltkrieg als Sittenpolizist ausgab, um bei Damen »notwendige« Untersuchen durchzuführen. Als denen das Treiben auffiel, stellten sie ihn vor Gericht und verurteilten Danse wegen dieser Vergehen. Was machte Danse daraus nach dem Krieg? Stellte sich als politisch Verurteilter dar.

Die Eröffnung

Hyacinthe Danse oben links, darunter links Mâitre Houba und rechts neben ihm sein Pariser Kollege Maurice Garçon.

Bildnachweis: Public Domain

Der Prozess gegen Danse startete am Montag, den 10. Dezember 1934. Eine Woche durfte er sich nun der ungeteilten Aufmerksamkeit der belgischen Presse erfreuen. Jeden Tag gab es einen Aufmacher-Artikel auf der Titel-Seite und auf den folgenden Seiten gab es dann weitere Spalten, in dem sich über den Prozess ausgelassen wurde.

Der Vorsitzende war in diesem Prozess Richter Scheurette, verhandelt wurde vor einer Jury.

Die Gerichtsreporter stellten fest, dass kein Saal in Lüttich groß genug gewesen wäre, um alle Interessierten aufzunehmen. Der Andrang war riesig und nur ein kleiner Teil konnte dem Prozess beiwohnen. Die schillernde Persönlichkeit des Angeklagten sorgte dafür, dass so manch Aufregung für den Prozessverlauf erwartet wurde.

Schon unmittelbar vor dem Verhandlungsbeginn erfüllte Hyacinthe Danse diese Erwartung. Sein Verteidiger, Paul Remy, hatte sich monatelange auf das Verfahren vorbereitet, da wurde er von Danse Tage vor Beginn entlassen. Stattdessen engagierte er den Lütticher Anwalt Houba, der die Idee hatte den Pariser Anwalt Maurice Garçon hinzuzuziehen. Beide hatten nur anderthalb Tage Zeit, sich vorzubereiten. Garçon konnte nicht über die ganze Zeit an dem Prozess teilnehmen, da er schon andere Termine in der Woche in Paris hatte und das Gericht war nicht bereit war, seinen Fahrplan aufgrund der Volte des Angeklagten über den Haufen zu werfen.

Der Mann, der sich »der Fettsüchtige« (»l'obèse«) nannte und dem 130 Kilo Lebendgewicht attestiert wurden, hatte vor dem Prozess stark abgenommen.

Gleich zur Eröffnung ersuchte Garçon das Gericht um eine Verschiebung. Sein Lütticher Kollege und er hätten kaum Zeit gehabt, sich in die Thematik einzuarbeiten. Außerdem würde er es begrüßen, wenn das Gericht ihn zum Pflichtverteidiger ernennen würde. Das Gericht lehnte diese Anträge ab, denn zum einen könne es nur einen Anwalt zum Pflichtverteidiger ernennen, der in Lüttich wohnen würde. Außerdem sei der kurzfristige Wechsel nicht dem Gericht anzulasten. Der Angeklagte habe im Vorfeld sechs Verteidiger verschlissen – das wirke wie eine Masche. Auch der zuständige Staatsanwalt Tahon hatte sich strikt gegen jedwede Verschiebung ausgesprochen.

Der vormalige Pflichtverteidiger Paul Remy blieb den Rechtsanwälten Houba und Garçon erhalten.

Daraufhin begann das Verhör des Angeklagten. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, wie Danse die Erziehung durch seine Eltern schildern würde, meinte dieser, dass er vor dieser den größten Respekt habe. Allerdings sei sein Vater ein Alkoholiker gewesen und später verrückt geworden. Der Gerichtspräsident entgegnete, dass Danse der einzige Mensch sei, der das behaupten würde. Alle anderen im Vorwege befragten Zeugen hätten anderweitige Aussagen gemacht. Der Angeklagte führte aus, dass sein Vater nicht an einem Schlaganfall gestorben sei, sondern an Syphilis.

War das ein guter Weg, um die Geschworenen von sich einzunehmen, indem man solche Sachen über seinen Vater erzählt? Wem dieser Gedanken nun gekommen ist, dem sei versichert, dass es Danse darauf nicht beruhen ließ: Seine Mutter sei morphiumsüchtig und größenwahnsinnig gewesen, hätte eine Vorliebe für makabre, blutige Schauspiele wie das Schlachten von Schweinen gehabt. Auch dafür, das sollte später angeführt werden, gab es keine weiteren Belege als die Aussagen des Sohnes.

Gerichtspräsident Scheurette

Bildnachweis: Public Domain

Die Verhandlungsführung durch den Gerichtspräsidenten Scheurette war souverän gewesen, aber nicht immer erweckte er den Eindruck, dass er unparteiisch wäre. Danse lässt sich darüber aus, dass er als Kind ständig Preise gewonnen hätte, woraufhin ihn der Richter darauf hinweist, dass er in der Schule von dreißig Schülern auf dem zwanzigsten Platz gelandet war. Kurz darauf, meinte der Richter zu dem Angeklagten:

»Sie sind auch ein lasterhafter und ausschweifender Mensch. Sie sind auch ein Feigling, weil Sie nie jemanden direkt angegriffen haben.«

Jeder im Gerichtssaal konnte diese Meinung vertreten. Ein Richter sollte in einem so frühen Stadium – vor dem Urteil der Geschworenen – die Kraft haben, solche Werturteile für sich zu behalten. Das, was Scheurette sagte, war zweifellos die Wahrheit; der passende Zeitpunkt es auszusprechen, war es nicht. Das wurde damals weder von den anwesenden Reporter moniert und resultierte daraus ein Befangenheitsantrag der Verteidigung.

Danse behauptete, dass er sein Studium abgebrochen habe, weil er Anzeichen von Geisteskrankheit gezeigt hatte. Seine Ex-Frau hätte im Scheidungsantrag auch angegeben, dass er eine Geschlechtskrankheit gehabt hätte. Erkennbar war schon, dass es Danse nur noch um einen einzigen Aspekt ging – er wollte seine Unzurechnungsfähigkeit beweisen.

Der Richter befragte Danse zu seinem Buchladen in Lüttich. Dieser warf Danse vor, dass er versucht habe, deutsche Offiziere mit obszöner Literatur anzulocken. Der entgegnete, dass das nicht stimmen würde, er hätte eine kirchliche Kundschaft gehabt. Im Raum blieb stehen, wer sich nun für die angebotene liederliche Literatur interessiert hat – schließlich hatte Danse nicht abgestritten, dass er mit dem Schmuddelkrams Geld verdiente. Die Deutschen hätten bei ihm nur Briefmarken gekauft. (Ein ganz anderes Thema, aber: Gab es nicht so etwas wie Feldpost beim deutschen Herr?)

Im Anschluss sollte es zu einem Ausbruch des Angeklagten kommen. Danse wurde von Scheurette zum »La Nanesse«-Komplex befragt: Wenn ich es richtig verstehe, hatte Danse die Zeitung für 2.000 Francs von Deblauwe abgekauft. Die Auflage hätte zu dem Zeitpunkt 2.000 Exemplare betragen. Zum Ende seiner »Regentschaft« hätte die Auflagenzahl bei 42.000 Exemplaren gelegen. Der Richter meinte, dass Danse die Publikation in der Zeit zu einem Erpresser-Organ gemacht hätte. Da lag Scheurette falsch, Erpressung war der Zweck schon bei der Gründung gewesen … und Gründer war der Angeklagte nicht. Aber Danse zog sich bei seiner Verteidigung nicht auf diesen Aspekt zurück, sondern brüllte, dass das nicht stimmen würde und er wäre auch kein Erpresser. Er würde immer noch darauf warten, dass dies bewiesen würde. Der Richter entgegnete darauf, dass es sehr wohl einen Prozess gegeben hätte und Danse wäre auch verurteilt worden. Nur hätte er in dem Prozess durch Abwesenheit geglänzt. Erpressung war, um bei der Wahrheit zu bleiben, in dem damaligen »Nanette«-Prozess nicht angeklagt gewesen. Andernfalls wäre es wohl auch ein Verfahren vor einem Strafgericht gewesen.

In der Vorberichterstattung zu dem Prozess hieß es, dass Danse der Sekretärs eines Pfarrers gewesen wäre. Während des »La Nanesse«-Prozesses war das genauso wenig erwähnt worden, wie in den Berichten nach den Morden. An dem Tag ging Danse näher darauf ein, wie es dazu kam. Er war in dem französischen Ort von dem Pfarrer angesprochen worden. Danse wäre zurückhaltend gewesen, da er sich als Künstler sah, eine Geliebte hatte und dem Okkultismus zugetan war. Dem Pfarrer war das egal, er ließ sich nach den Worten des Angeklagten eine Probe der Künste zeigen, war der Meinung, dass »Sünden des Fleisches kleine Sünden seien« und erklärte den Okkultismus für Unsinn, der nicht der Rede wert sei. So wurde Danse bei dem Geistlichen eingestellt und bekam dafür 2.000 Francs pro Monat. Eine seiner Aufgaben: Er hatte die Predigten zu schreiben.

So gut, wie es klingt, war das Verhältnis jedoch nicht. Danse erklärte auch, dass der Priester schäbig gewesen sei und ihn erpresst habe. Eigentlich wäre der Pfarrer der Grund für den dreifachen Mord. Im weiteren Verlauf des Tages erklärte der Angeklagte, dass er als Wahrsager schon 1904 den Ersten Weltkrieg prognostiziert hätte (Der Präsident daraufhin: »Sie hätten den Generalstab warnen können!«) Er sei das Opfer der Mafia und auch die an den Morden Schuld sei.

Im Anschluss ging es um die Verbrechen selbst. Der Gerichtspräsident wirft im Verlaufe des Verhörs vor, dass Hyacinthe Danse nur nach Belgien zurückgekommen sei, um der Guillotine zu entkommen:

Der Kopf des Paters rettet Ihren eigenen Kopf.

Der erste Prozesstag war offenbar sehr unterhaltsam gewesen.

Die Experten

Am Dienstag traten die ersten Zeugen auf und Einlassungen des Angeklagten waren unerwünscht. Den Anfang macht ein französischer Gerichtsmediziner. Dieser führte aus, dass es keine Spuren gab, die darauf hindeuten würden, dass die beiden Frauen sich gewehrt hätten.

Ein Dr. de Block übernahm im Anschluss mit Ausführungen über den Geisteszustand des Angeklagten. De Block attestierte Danse eine überdurchschnittliche Intelligenz. Sein Verfolgungswahn wäre vorgetäuscht und was die Verbrechen anging, wäre er völlig klar gewesen. Aus Sicht dieses Experten gab es keine Anzeichen für eine Unzurechnungsfähigkeit. Auf die Nachfrage seines Verteidigers erklärte de Block klipp und klar:

Danse ist nicht verrückt, er ist weder ein Verfolgter noch ein Größenwahnsinniger, er ist ein Simulant. Er ist intelligent und könnte sich selbst verteidigen.

Die Diskussion mit Mâitre Maurice Garçon zog sich hin. Er versuchte dem Zeugen dazu zu bringen, zu sagen, dass es Facetten an Danse gab, die auf Wahnsinn hindeuten würden. Aber der Arzt war vorsichtig und sprach davon, dass er nicht vorhabe, in eine Falle zu tappen oder zugäbe, dass er sich irre. An diesem Punkt scheiterte Gaçon.

Es entspannte sich folgende Diskussion um den Angeklagten:

Garçon: »Ist er sich bewusst, dass er im Unrecht ist?«

De Block: »Das weiß ich nicht.«

Garçon: »Darauf wollte ich hinaus. Danse hat unrecht, aber er merkt es nicht.«

De Block: »Jeder macht jeden Tag Interpretationsfehler. Das ist keine Unausgeglichenheit.«

Garçon: »Selbst wenn die Fehler systematisch sind?«

De Block: »Sie sind utilitaristisch.«

Garçon: »Sie waren nicht zweckdienlich, als er alle gegen sich aufbrachte.«

Scheurette: »Danse weiß, dass er etwas falsch gemacht hat, aber er ist zu hochmütig, um es zuzugeben.«

Nach der Pause ging es mit de Block weiter. Garçon hatte nicht vor, den Experten einfach zu entlassen. Es wurde darüber diskutiert, welches Motiv Danse für seine Taten gehabt haben könne. Für den Mediziner lagen die Gründe auf der Hand: Danse war von seiner Freundin verlassen worden und stand materiell vor dem Nichts. Nach der Tat drohte ihm in Frankreich die Todesstrafe – und deshalb musste der Pater sterben, damit er die Auslieferung aus Belgien verhindert. Ganz klare Motive.

Der Anwalt des Angeklagten fragte nach, ob es eine Untersuchung gegeben hätte, nach der auch sexuelle Motive eine Rolle gespielt haben könnten. Danse wäre vielleicht ein Sadist gewesen und das wäre nicht normal. Und außerdem wäre er auch besessen, wäre das nicht vielleicht krankhaft. Garçon »grillte« den Experten. Es half nicht. Der Arzt blieb dabei, dass Danse kein Patient für ihn als Psychiater wäre.

Dr. Leroy, der die psychiatrische Abteilung des Gefängnisses in Lüttich leitete, wurde ebenfalls an diesem Nachmittag befragt. Er kam zu dem gleichen Ergebnis wie sein Kollege: Danse war voll verantwortlich für seine Taten.

Hatte die Verteidigung etwas gewonnen an diesem Tag? Den Eindruck hat man nicht, obwohl sich der Pariser Anwalt ordentlich ins Zeug gelegt hatte.

Zeugenparade

Die folgenden Tage war es an Rechtsanwalt Houba, den Angeklagten zu verteidigen. Während Garçon nach Paris entschwunden war, waren eine Reihe von Zeugen aus der Pariser Umgebung in Lüttich anwesend.

Der Verhandlungstag startete mit dem Untersuchungsrichter, der sich anfangs mit dem Fall in Lüttich befasste. Houba fragte, ob er Danse bei diesem Treffen als unausgeglichen hielt. Das bejahte der Zeuge, denn der Mörder war viel zu ruhig für das, was er gerade gestanden hatte.

Im Anschluss sagten die Zeugen aus Boullay-les-Trous aus. Der Gendarm meinte, dass anfangs alles in Ordnung gewesen sei – Danse hätte einen vernünftigen Eindruck gemacht. Später habe er dann wegen Drohungen gegen anderen und auch wegen Betrugs gegen den Angeklagten ermitteln müssen. Obwohl er die Affären untersuchen musste, hätte er keine schlechte Meinung über Danse gehabt … vermutlich nur bis zu den Morden.

Die Eigentümerin des Hauses, in dem sich Danse samt Mutter und Geliebter einquartiert hatte, war anscheinend froh gewesen, einen Mieter für ihr Haus zu finden. Der Vorherige hatte sich umgebracht. Nun stand sie wahrscheinlich vor dem Problem, dass ihre Immobilie ein ganz schlechtes Image hatte: einen Selbstmörder und zwei Ermordete. Kein gutes Karma. Die Vermieterin berichtete, dass Danse kein pünktlicher Zahler gewesen sei und allen im Dorf auf die Nerven gegangen sei. Seine Mutter habe er auch nicht gut behandelt.

Der Gastwirt des Ortes sagte aus, dass er Danse aus seinem Restaurant geworfen habe und der Belgier ein unerwünschter Gast war. Und ein Lehrer, mittlerweile in Pension, meinte, dass Danse anfangs normal gewesen sei, dann aber frech und gewalttätig geworden wäre. Der ehemalige Beamte meinte, dass Danse gefährlich gewesen sei. Befragt, ob er erlebte hätte, dass der Angeklagte grausam gewesen war, antwortete er, dass er gesehen hätte, dass dieser einer Katze ins Ohr gebissen habe.

Der Bürgermeister des Ortes meinte, dass sich der ehemalige Bewohner des Ortes nacheinander mit den verschiedensten Personen zerstritten hatte und das wären Menschen gewesen, die ihn herzlich in der Gemeinschaft aufgenommen haben. Danse selbst hätte versucht, ihn zu erpressen.

Im Laufe des Tages wurden der Verlobte von Armande Comtat und ein Drucker aus Limours verhört, der die neue Publikation Danses – »Savoir« – gedruckt hatte. Letzterer sollte für seine Arbeit kein Geld erhalten.

Den Franzosen folgten Zeugen aus Belgien – darunter ein Untersuchungsrichter, ein Kommissar aus Brüssel, bei dem sich Danse stellen wollte, ein Taxifahrer, ein Waffenverkäufer sowie ein Hotelier.

Als Zeuge sagte auch jener Pater aus, der Danse in dem Altenheim von Pater Haut in Empfang nahm und ihn zu dem alten Mann brachte. Er berichtete von den letzten Momenten des Angegriffenen.

Auch an diesem Tag gab es keine Zeugen, die etwas durchweg Positives über Hyacinthe Danse zu erzählen hatten. Wenn die Staatsanwaltschaft vorhatte, ein ungünstiges Licht auf den Angeklagten zu werfen, dann war ihr das vollumfänglich gelungen. Ein besonderes Schmankerl hoben die Ankläger sich bis zum Schluss auf: Die Aussage der Ex-Frau des Angeklagten. Sie wurde von Danse während der Ehe betrogen. Um das Kind hatte er sich nicht gekümmert, mochte er auch anderes behaupten. Eine Rechtfertigung hatte Danse auch verfasst, wortreich, aber letztlich wieder gefährlich – denn am Ende des Textes fanden sich Todesdrohungen, die die Frau veranlassten, zur Polizei zu gehen.

Wiederum kein guter Tag für den Angeklagten, der sich einige angemahnte Eskapaden erlaubte und für einige Lacher sorgte.

Der Tag des Staatsanwaltes

Die Staatsanwaltschaft bekam Verstärkung auf Seiten der Anklage. Die Schwester von Pater Haut war als Nebenklägerin in dem Prozess zugelassen und wurde von dem ehemaligen belgischen Kolonialminister Paul Tschoffen vertreten.

Die Verteidiger bekamen indes nur moralische Unterstützung. Andere Rechtsanwälte, die als Verteidiger tätig waren, monierten, dass die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft von Lüttich immer schwieriger würde und die die Arbeit der Vertreter von Angeklagten erschweren würde, indem sie sich weigerte, Zeugen der Verteidigung vorzuladen und Gutachter selbiger zuzulassen. Danse nützte dieser Beistand nicht. Thematisiert wurde das bei der Gelegenheit, weil es sich um einen skandalträchtiges Verfahren handelte – und die Öffentlichkeit so diesen Hilfeschrei mitbekommen würde.

Der Ankläger führte aus, dass es sich bei Danse nicht um einen Verrückten handeln würde. Den Ausführungen konnte man entnehmen, dass der ehemalige Redakteur es wohl nicht mit Katzen hatte. Er tötete die Gefängniskatze und gab das schriftlich gegenüber dem Direktor bekannt. Ein »echter« Verrückter, so die Argumentation des Generalstaatsanwaltes Tahon, hätte sich mit der Tat begnügt. Das Brüsten damit wäre nicht notwendig gewesen.

Außerdem würde Danse nicht an Verfolgungswahn leiden – seine Gewalt habe sich nicht gegen die gerichtet, die er als seine Feinde sah, sondern gegen wehrlose Menschen.

Am Ende des Plädoyers hielt Tahon fest, dass Danse seine Flucht weit im voraus genau geplant hatte. Allein diese Tatsache würde für Vorsatz sprechen und dagegen, dass Danse wahnsinnig sei.

Der Vormittag des Mâitre Houba ...

Am fünften Verhandlungstag war Mâitre Houba noch allein – sein Kollege aus Paris war noch nicht zurück. Der Tagesordnung nach hatte er zu plädieren.

Er begann damit, Zweifel an den Aussagen der Bewohner von Boullay-les-Troux zu säen. Wie passe es beispielsweise zusammen, dass sie ihn als Zuhälter sahen, wo er doch als Sekretär für den Ortsgeistlichen gearbeitet habe. Er wies darauf hin, dass einige Zeugen berichteten, dass sich Danse in der Zeit verändert habe. Außerordentliche Schwierigkeiten mochten es gewesen sein, die dazu geführt hätten, dass er nicht mehr er selbst war. Einige Schwierigkeiten zählte der Verteidiger auf: Danse war es nicht gelungen, genügend Werbung für seine Zeitung einzuwerben. Der Titel der Zeitung wurde im streitig gemacht. Außerdem hätte der Dorf-Pater den Gemeindemitgliedern verboten, die Zeitschrift zu abonnieren.

Hyacinthe Danse wird von ihm als ängstlicher Mann skizziert und die Angst hätte ihn sein Leben lang begleitet. So wären viele seiner Verhaltensweisen zu verstehen.

Dann fragte Houba, warum so viel Bedeutung darauf gelegt wird, was Wissenschaftler sagen – das wäre fast eine Religion. Kurz darauf wurde er vom Gerichtspräsidenten gebremst, denn der Verteidiger wollte Vergleiche mit anderen Prozessen herstellen (genau: dem Reichstagsbrandprozess von Leipzig), was der Vorsitzende nicht als legitim ansah. Auch wenn es sich um einen Prozess in Deutschland gehandelt hätte.

Houba plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit von Hyacinthe Danse.

... und die Strafforderung des Staatsanwaltes

Nach dem Verteidiger wurde der Staatsanwalt erneut aktiv. Der argumentierte gegen die Einweisung von Danse in eine Betreuungseinrichtung. Seine Befürchtung war, dass in einer solchen Danse alle paar Monate vor eine Untersuchungskommission käme und sehr schnell wieder auf freiem Fuß sein könne, wenn diese keine Krankheit feststellen könne.

Danse wäre ein Serien-Verbrecher und man wüsste nicht, wer als nächstes auf seiner Liste stände.

Die Staatsanwaltschaft plädierte für die Todesstrafe.

Tahon führte aus, dass es sich bei dieser Strafe nur um ein Symbol handeln würde. Ein zum Tode Verurteilter würde in Belgien nicht hingerichtet, sondern wäre lebenslang im Gefängnis. Sollte sich herausstellen, dass er verrückt wäre, könne er immer noch behandelt werden.

Zudem, und das war wahrhaftig eine interessante Argumentation: Die Gefängnisse in Belgien wären komfortabel. Es gäbe viele Menschen, die niemanden umgebracht hätten, die bei weitem nicht so gut untergebracht und versorgt würden, wie Verbrecher wie Danse.

Der letzte Tag

Wie die Tage zuvor war der Gerichtssaal überfüllt. Das Interesse war riesig. Maurice Garçon stellte neu Anträge, um die Unzurechnungsfähigkeit zu beweisen. Dem weiteren Verlauf des Prozesses ist nicht zu entnehmen, dass diesen gefolgt wurde.

Paul Tschoffen – Anwalt der Nebenklage

Bildnachweis: Public Domain

Das Wort gehörte anschließend dem Anwalt der Nebenklägerin. Mâitre Paul Tschoffen zollte er seinem Gegenüber auf der Verteidigerbank Respekt, meinte aber, dass Garçon schon verloren habe. Da würde das große Talent des Parisers nicht mehr helfen. Der Anwalt argumentierte in Bezug auf Danse und seinen Geisteszustand:

»Außerdem ist Danse der einzige, der behauptet, er sei verrückt. Der Untersuchungsrichter und die Sachverständigen behaupten das Gegenteil. Danse weiß nicht, dass der Verrückte der Letzte ist, der seinen Wahnsinn bemerkt, und er argumentiert, um zu beweisen, dass er verrückt ist.«

Er ging auf den Vortrag des Rechtsanwalts Houba vom Vortag ein, in dem er ausführte, dass er der Wissenschaft und den Experten vertrauen würde. Das wären ehrliche Leute, die mehr über die Materie wüssten als er.

Tschoffen sprach sich dagegen aus, dass man in der Abscheulichkeit eines Verbrechens nach Motiven sucht, um den Täter freizusprechen. Es käme nicht auf die Motive des Verbrechens an, führte er aus, denn man könne nicht immer zum Grund der moralischen Verkommenheit dringen. An die Jury plädiert er, den Angeklagten schuldig zu sprechen und ihn nicht mit Unzurechnungsfähigkeit davonkommen zu lassen.

Den Ausführungen des Nebenklägers folgte Maurice Garçon. Dieser merkte an, dass es ungewöhnlich wäre, dass die Familie eines Priesters als Nebenkläger auftreten würde – und dies auch zum Ende des Prozesses. Tschoffen hatte argumentiert, dass die Gesellschaft geschützt werden müsse. Garçon stellte die Frage, welcher Verbrecher, der bei Sinnen ist, die gleichen Verbrechen noch einmal begehen würde. Diese Argumentation Garçons ist nicht stichhaltig, den demnach dürfte es weder Berufs- noch Serienverbrecher geben. Da zeigt die Realität damals wie heute andere Muster.

Vielleicht wollte ihn das angegriffene Gegenüber auf dieses Lapsus mit einem Einwurf hinweisen, aber Garçon fuhr ihm in die Parade und meinte:

»Ich habe Sie nicht unterbrochen, nicht einmal bei ihren unwahrscheinlichsten Wahnvorstellungen!«

Im Rest des Plädoyers wurde jeder Aspekt in Danses Leben von dem Rechtsanwalt auf Wahnsinn untersucht. Dass Garçon in einem jeden Verrücktheit fündig wurde, dürfte nicht überraschen.

Tschoffe als Anwalt der Nebenkläger wurde von ihm nochmals ins Visier genommen, den der ehemalige Minister war es gewesen, der im belgischen Senat an der Einführung eines Gesetzes gearbeitet hatte, das psychisch Kranke vor einer Verurteilung schützen solle.

Als der Rechtsanwalt auf die Todesstrafe zu sprechen kam, wurde er vom Richter darauf hingewiesen, dass er nicht über die Strafe vor dem Urteil sprechen dürfe – das würde die Strafprozessordnung nicht erlauben. Der Hinweis war wahrscheinlich rechtens, von Garçon gab es dazu keinen Widerspruch, wundert aber deshalb, da der Kollege von der Staatsanwaltschaft am Vortag sehr deutlich über seine Forderung nach der Todesstrafe gesprochen hatte.

Garçon forderte, wie sein Kollege Houba am Vortag, den Angeklagten für unzurechnungsfähig zu erklären.

Das Urteil

An diesem Tag zog sich die Jury um kurz vor halb eins zu ihren Beratungen zurück. Siebzehn Fragen hatten die Geschworenen an die Hand bekommen, über die sie zu entscheiden hatten.

Es dauerte kaum anderthalb Stunden, da waren sie mit ihren Beratungen fertig, und Hyacinthe Danse musste vernehmen, dass die Geschworenen ihn nicht für verrückt hielten.

Danse wird als fassungslos beschrieben, wusste aber, was kommen würde: Klage und Nebenklage plädierten auf die Todesstrafe. Merkwürdigerweise soll auch die Verteidigung sich der Forderung angeschlossen haben.

Bei so viel Einigkeit ist es keine Überraschung, dass nach einer Viertelstunde Abwesenheit die Richter wieder im Saal waren, um die Strafe zu verkünden. Er bekam die Todesstrafe für den Mord an Armande Comtat, seiner Mutter und seinem ehemaligen Lehrer Père Haut.

Abtauchen in der Versenkung

Nachdem die Geschworenen Danse schuldig gesprochen hatten und die Richter die Strafe festgelegt hatten, verschwand der Verurteilte aus dem Blick der Öffentlichkeit. Introvertierte Menschen verlieren die Freiheit durch ein solches Urteil. Menschen wie Danse verlieren aber ihre Bühne und das Zusammengetragene zeigt auf, wie wichtig ihm diese gewesen war. Im Gerichtssaal hatte er seinen letzten großen Auftritt gehabt.

Die nun laufenden Berufungsverhandlungen boten ihm diese Möglichkeit des Auftritts nicht mehr. Da traten im besten Fall noch die Anwälte gegeneinander an, wenn es nicht aufgrund Akten und Schriftsätzen entschieden wurde.

Die Zeit der großen Berichte über ihn war vorbei.

Im Gefängnis von Lüttich wartete Danse auf den Ausgang seiner Berufung. Schon nach vier Wochen war er von einigen seiner Ansichten abgerückt. Unverdrossen blieb der ehemalige Verleger jedoch dabei, verrückt und unausgeglichen zu sein. Seine Bosheit schien unverändert, obwohl er jetzt ruhiger geworden war und berichtet wurde, dass er täglich zur Kommunion ging.

Seine Anwälte waren besorgt, denn Danse wurden Beruhigungsmittel verabreicht, die ihm Albträume bereiteten. Auch wurde er dadurch angeblich ungehaltener gegenüber dem Gefängnispersonal. Unklar war, ob er selbst über die mögliche Ablehnung seiner Klage nachdachte oder ob dies hauptsächlich seine Anwälte beschäftigte. Die Vermutung lag nah, dass Danse sich bereits darauf eingestellte, dass seine Klage abgelehnt wird.

In einem Beitrag der Zeitung »Independance« vom Januar 1935 wurde eine mögliche Zukunft des Verbrechers aufgezeigt:

Sollte Danse sich anpassen und sanftmütig zeigen, könnte er bald in die Abteilung für »Literaten« im Gefängnis von Löwen versetzt werden, wo er möglicherweise Beiträge für die von Gefangenen geschriebene Zeitung »L'effort vers le bien« verfassen könnte. In dieser Umgebung wird von den Gefangenen Bescheidenheit und Selbstlosigkeit erwartet [...]

Die Berufung wurde nicht zugelassen.

Im »Wiener Tag« gab es am 4. August eine Meldung, in welchem es um das Todesurteil gegen Danse ging und um seine politischen Folgen. Der Korrespondent berichtete darin, dass die Verteidiger mehrere Gnadengesuche an den König Leopold III. gestellt hätten, der sich aber weigern würde, Gnade zu gewähren. Demnach würde davon ausgegangen, dass das Todesurteil unterschrieben wäre und kurz vor der Vollstreckung stände. Die »Gazette«, dem Korrespondenten nach eine Brüsseler Zeitung, findet sich in den belgischen Archiven nicht. Im Pariser »Matin« wurde in einer Meldung Ende Juli darauf Bezug genommen, was in der »Gazette« berichtet wurde. In dieser ging es darum, ob in der belgischen Regierung Spannungen aufgrund der königlichen Entscheidung existierten würden. Dazu wurde das Regierungsmitglied, auf das sich die »Gazette« bezog, interviewt und dieses konnte im Gespräch mit der französischen Zeitung diese Missklänge nicht bestätigen. In anderen belgischen Zeitungen ist zu dem angeblichen Knatsch kein Wort zu finden.

Stattdessen: Unter einer Meldung darüber, dass König Leopold dem Prinzen von Wales ein Opaki aus dem Antwerpener Zoo geschenkt hatte, fand sich in der »Fliegenden Taube« am 7. August 1935 die Meldung, dass der König Hyacinthe Danse zu lebenslänglicher Zwangsarbeit begnadigt hatte. Andere Zeitungen hatten schon am 1. August über die Begnadigung berichtet und auch darüber, dass der König diese schon 26. Juli unterschrieben hätte. Danach hätte er sich schon vor der Berichterstattung dazu entschieden.

Der Staatsanwalt hatte so getan, als ob es gesetzt wäre, dass die Todesstrafe nicht exekutiert würde. Ein Verlass gab es aber in der Tat nicht. Schließlich hätte sich der König wirklich anders entscheiden können – so war es im Ersten Weltkrieg gewesen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine wahrhaftige Welle an Hinrichtungen. 1949 wurde die Todesstrafe das letzte Mal im belgischen Mutterland ausgeführt, 1962 in den belgischen Kolonien. Die Abschaffung, in dem sie aus dem Gesetzbuch gestrichen wurde, erfolgte erst 1996.

Danse war ein übler Zeitgenossen, aber er war gewiss nicht der schlimmste aller Belgier. Nach ihm gab es genauso üble Gesellen, wenn nicht sogar üblere. Einem Bericht von 1946 zufolge saßen mit ihm im Löwener Gefängnis ein Mann der mit Menschenfleisch gehandelt hatte und ein anderer, der seine Freundin gehäutet hatte. Aber Hyacinthe Danse war in dem Bericht noch einmal Thema.

Der Reporter der »La Meuse« hatte das Gefängnis besucht und dabei auch den Dreifach-Mörder »getroffen«.

Danse, der gut beraten war, rettete sein Leben. Heute spielt Danse in seiner Zelle den Intellektuellen und weigert sich zu arbeiten. Manchmal wendet er sich mit seinen Beschwerden an den Staatsanwalt oder sogar an den Justizminister.

Damit war zumindest für die Journalisten das Thema abgeschlossen. Eine Meldung, dass der Verbrecher entlassen wurde oder verstarb, ist nicht mehr zu finden.

Dass seine Taten nicht vergessen werden, dafür hat Simenon mit seinem Roman gesorgt.

Simenon mittendrin?

Das literarische Wirken Simenons wurde in Lüttich nicht nur von seiner Mutter aufmerksam betrachtet. Auch Journalisten hatten einen Blick auf das, was Simenon fabrizierte. Anders lässt sich der Einstieg, der über die Morde in Frankreich berichtete, nicht erklären. In der »Wallonie« vom 15. Mai 1933 hieß es.

»Die Verbrechen des Fettleibigen«, so hätte Georges Sim wohl diese halluzinierende Tragödie betitelt, von der heute alle Zeitungen in Europa voll sind.

Das war ein sehr interessanter Bezug, der dort hergestellt wurde. Simenon selber fand, wie schon zuvor erwähnt, in einem Beitrag Erwähnung, in dem festgestellt wurde, dass er sowohl Deblauwe wie auch Danse gekannt hätte. Über die Geschichte, die sich da abgespielt hatte, hieß es:

Er hat übrigens danach hervorragend seinen Weg gemacht, indem er viele Kriminalromane schrieb. Er ist der Erste, der über diese Zusammenarbeit zwischen zwei Spitzbuben lächelt, die beide zu Mördern werden sollten. Sein Name ist Georges Simenon. Wetten, dass er sich niemals eine solche Handlung für einen seiner eigenartigen Romane hätte vorstellen können.

Ob sich Simenon das hätte vorstellen können. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber er hat einen Roman daraus gemacht. Er blieb, was die Prozesse gegen seine Bekannten anging, sehr nah an der Wahrheit. Autobiografischen Aspekte, die in diesem Roman Verwendung finden, sind auch in anderen Schriften von Simenon wiederzufinden.

Da bleibt die Frage: Was ist eigentlich noch Roman, entspricht also nicht den Tatsachen?

Ich höre noch Danses hämmernde Stimme im Saal des Lütticher Schwurgerichts [...]

Heißt das, dass Simenon an dem Prozess teilgenommen hat? Als Reporter für eine Zeitung offenbar nicht, denn eine Reportage von ihm über den Prozess ist nicht bekannt. Hätte er sich als Privatmann die Mühe gemacht, nach Lüttich zu reisen, um dem Prozess beizuwohnen? Das ist gut möglich, aber bei Deblauwe, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, hat er es auch sein lassen. Der Grund der Geschichte nach:

Ich hätte ihm beiwohnen können, aber ich wußte, daß Deblauwe seinen Kopf aufs Spiel setzte, und wollte nicht riskieren, ihn durch meine Gegenwart zu verwirren und ihm auch nur ein Quentchen seiner Kaltblütigkeit zu rauben.

Wenn er bei dem Prozess gegen Danse anwesend war, dann hatte er bei diesem die Befürchtung nicht.

Wer die damaligen Schilderungen in der Presse studiert, kann entnehmen, dass es einen mordsmäßigen Andrang zu dem Prozess gab. Die Leute versuchten um jeden Preis einen Platz zu ergattern und warteten in Scharen vor dem Gerichtssaal. Wie war es Simenon ohne eine Akkreditierung als Presse-Vertreter gelungen, an dem Prozess teilzunehmen?

Und fast noch interessanter: Wäre es seinen Kollegen nicht eine Meldung wert gewesen, wenn sie ihren früheren Kollegen, der nicht nur einiges an Bekanntheit durch sein literarisches Werk und mondänes Leben erlangt hatte, sondern dem Verbindungen zu Hyacinthe Danse nachgewiesen werden konnten, bei der Verhandlung erblickt hätten? Solche Meldungen gab es jedoch nicht.

So ist anzunehmen, dass Simenon sehr ausführlich die Presse studierte, um diesen Roman zu schreiben. Andere Spuren, dass er anlässlich des Sensationsprozesses in Lüttich war, haben sich von mir bisher nicht finden lassen.

Zweitverwertung

Beim Studium der ganzen Berichte aus den Zeitungen der damaligen Zeit, kam mir unweigerlich der Gedanke: Irgendwie ist das eine Geschichte von Simenon. Nicht, die, die er in »Die Verbrechen meiner Freunde« geschrieben hat. Der Schriftsteller hatte uns eine weitere Erzählung hinterlassen, in der er das Thema aufgriff.

In »Die Todesstrafe« geht es um einen Mann, den Maigret verdächtigte, in Frankreich gemordet zu haben. Nachweisen konnte er das dem jungen Mann nicht und deshalb konnte er auch nicht verhindern, dass dieser sich nach Belgien begab. Die Intention war auch hier klar: War er erst einmal in Belgien, war der Mann vor der Todesstrafe sicher.

Maigret wollte aber vermeiden, dass der Mörder straflos davon kommt.

Eins kann ihn vor der Guillotine retten, das, was schon einmal den Mörder Danse davor bewahrt hat.

Wenn er, bevor er ausgeliefert wird, einen neuen Mord begeht, unterliegt er der belgischen Gerichtsbarkeit, die kein Schafott mehr kennt, die ihn aber für den Rest seines Lebens ins Gefängnis schicken wird.

Da war er wieder, unser Danse. Und, der kleine Denkfehler, dem auch Danse schon unterlag: Belgien lieferte seine Staatsbürger nicht aus … unabhängig davon, ob sie einen Mord begangen hatten oder nicht. Wenn sie im Ausland einen Mord begingen, dann wurde diese Tat vor belgischen Gerichten verhandelt. So wie Hyacinthe Danses Morde an seiner Mutter und Armande Comtat.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.