Bildnachweis: - Reproduktion alter Ansichtskarte

Auf den Spuren von Louis Thouret

Stramm marschiert, lässt sich der Spaziergang in zwei Stunden absolvieren. Der Volksmund sagt, dass der Mensch 5 km/h geht – im Durchschnitt. Ich halte das für unwahrscheinlich, da der Weg von Geschäften, Eisläden und andere Sehenswürdigkeiten gesäumt sein wird. Die Tour ist einem Lagerverwalter gewidmet, der ein blödes Ende in einer Sackgasse nahm.

Mit einer Überschlagrechnung kam ich auf zehn Kilometer. Durchaus möglich, dass die Strecke ein wenig länger ist, aber es könnte auch weniger sein. Wichtig ist ein Punkt: An den meisten Stellen bin ich schon gewesen, die Tour selber bin ich so noch nicht gegangen. Das wird nachgeholt, wenn die Seuche an Durchschlagskraft verloren hat. Dann kann dieser Beitrag auch mit aktuelleren Abbildungen versehen werden.

Würde ich so gehen, wie die Tour auf der Karte abgebildet ist? Ja und nein – wenn ich einen Plan habe, dann halte ich mich daran. Wenn ich aber sehr lange durch eine Straße laufe, kann es durchaus sein, dass ich hier und da mal hineinschaue und mir einen kleinen Schlenker erlaube.

Bei dieser Tour ist das unproblematisch, da uns Simenon keine Hausnummern hinterlassen hat. Gewisse Fixpunkte und Sehenswürdigkeiten sind vorhanden – ich würde probieren, diese nicht auszulassen – ansonsten haben die Spaziergänger:innen alle Freiheiten die Tour zu gestalten, wie sie es möchten. Dieser Text möchte Anhaltspunkte geben und Maigret-Begeisterten Arbeit ersparen, selbst solche Routen auszuarbeiten.

Wir rennen einer Fiktion hinterher, das sollte man sich klar machen. Es ist ein Spaziergang durch Paris. Wenn Sie ihn heimlich machen wollen, ohne, dass die Begleitung etwas davon mitbekommt, lässt sich diese Tour ohne Probleme als »Antiquariatsspaziergang« oder »Schuhgeschäftstour« deklarieren – Sie werden an unzähligen Geschäften dieser Art vorbei kommen. Das Problem mit einer solchen Tour-Bezeichnung könnte sein, dass sich damit die Dauer der Tour in die Länge zieht.

Ein guter Stadtführer zeigt nicht nur auf Gebäude und sagt: »Ist ganz hübsch, nicht wahr?«, sondern erzählt ein wenig über die Geschichte des Ortes und von Personen, die damit verbunden sind. So wird es hier auch gehandhabt. Der Text empfiehlt sich nicht für Leser:innen, denen das Interesse an Geschichte fehlt oder die den dazugehörigen Roman noch nicht gelesen haben.

Nicht ganz wahrhaftig

Bahnhof Juvisy

Schon unser Start ist problematisch: Louis Thouret reiste jeden Werktag aus Juvisy an. Ganz Ehrgeizige nehmen sich ein Hotel in dem Städtchen vor den Türen von Paris. Die Auswahl der Hotels ist übersichtlich, die Hotel-Preise sind niedriger als direkt in der Seine-Metropole. Was Sie beim Hotelzimmer sparen, müssen Sie allerdings an Ticketkosten draufschlagen. Sie nehmen auch in Kauf, dass Sie mehr Zeit benötigen, um in das Stadtzentrum zu kommen. Etwa dreißig Minuten würden Sie mit einem Vorort-Zug benötigen. Auf der Haben-Seite steht, dass sich bei dieser Variante das Pendler-Gefühl einstellt, dass Louis Thouret morgens und abends hatte – nur in modern.

Ein kleiner Test: Nennen Sie die drei wichtigsten Bahnhöfe von Paris!

War unter denen auch der Gare-de-Lyon? Nein? Sie sind in guter Gesellschaft, denn mir wäre dieser Bahnhof auch nicht in den Sinn gekommen. Gewiss war Ihnen auch der Nordbahnhof (Gare du Nord) zuerst eingefallen. Dann erschien der Pariser Stadtplan vor Ihren Augen und aus irgendwelchen Gründen, die komisch erscheinen mögen, erinnerten Sie sich an einen ähnlich großen Bahnhof, den Ostbahnhof (Gare de l'Est), der neben den Gare du Nord platziert wurde – Luftlinie 200 Meter. Bei genauer Inspektion der Gegebenheiten erkennen Interessierte, dass Reisende aus dem Norden bequem umsteigen konnten, wenn sie im Anschluss in den Osten des Landes reisen wollten.

Umgekehrt galt das natürlich auch. Schlechter dran waren West- oder Südreisende.

Aber man kann nicht alle mitnehmen, in dem Fall hätte man die Stadt mit einer Schneise versehen müssen und wie wir noch sehen werden, war daran den Pariser Stadtoberen nicht gelegen. Wer von der französischen Hauptstadt aus in den Westen des Landes reisen will, der nimmt den Gare St. Lazare – auch der Name fällt einem oft noch ein, weil die bekannte Kaufhäusern und großen Boulevards einen Steinwurf entfernt sind. Die, die in den Südenosten mit der Bahn reisen wollen, begeben sich zum Bahnhof Montparnasse. Somit hätte man vier Bahnhöfe genannt, aber einen, der unter den drei wichtigsten ist, hat man nicht dabei.

Ich will nicht ausschließen, dass es nur mir so geht. Aber ich finde, dass der Gare-de-Lyon nicht so wichtig klingt. Dabei ist er der zweitwichtigste Bahnhof in der Stadt, sowohl was den Regional- wie auch den Fernverkehr angeht. Die Richtung, in die es von diesem Bahnhof aus geht, gibt der Name schon vor – es werden Ziele im Süden und Südwesten Frankreichs angefahren sowie Halte in die Schweiz.

Die Männer, die eine Eisenbahnstrecke zwischen Paris und Lyon bauen wollten, sind schon lange tot. Damit ist auch der Ärger vergessen, den ihnen die Stadt Paris machte, als sie in der Nähe der Bastille einen Haltepunkt errichten wollten. Die Gegend war in den 40er-Jahren des 19. Jahrhundert sehr städtisch und die Verwaltung hegte die Befürchtung, dass sich daraus Probleme ergeben könnten. Der Unmut über die Beamten dürfte bei den Unternehmern bald verrauchen, denn sie hatten andere Probleme finanzieller Natur, die die Eisenbahn-Gesellschaft in den Ruin trieben. Der Staat übernahm und nachdem die Linie erfolgreich in Betrieb genommen wurde (zumindest ein Teilstück), wurde die Linie zurück in private Hände gegeben. Das Bahnhofsgebäude, was gebaut worden war, sollte sich bald als zu klein herausstellen.

1887 geriet der Bahnhof in die Schlagzeilen, als Anhänger des Generals Georges Boulanger versuchten zu verhindern, dass selbiger abreist. Die Leute waren enttäuscht, dass er seinen Posten als Kriegsminister aufgeben musste. Er war »nur noch« einfacher General und wurde in die Provinz versetzt.

Der Mann hatte sich einen Ruf erarbeitet: Er hatte die Armee modernisiert, soziale Konflikte versuchte ohne Waffengewalt zu lösen und er strebte, eine Revanche gegen Deutschland für den verlorenen Krieg 1870/71 an. Die Bewegung wurde Boulangismus genannt, was im Deutschen in der Übersetzung (»Bäckertum«) wenig beeindruckend klingt.

Die Deutschen seinerzeit, insbesondere Bismarck, hatten Respekt vor dem Mann. Das lag auch daran, dass es ihm gelang Frankreich an den Rand eines Krieges mit Deutschland zu führen. Ohne, dass er seine Kollegen in Kenntnis setzte, hatte er ein Agentennetz aufgebaut, welche die Deutschen ausspionierte. Die Deutschen bekamen das mit und ergriffen Gegenmaßnahmen. Sie hatten mitbekommen, dass ein gewisser Guillaume Schnæbelé (der Name kommt schon aus dem Deutschen: Wilhelm Schnäbele), sich als Spion betätigte. Der Beamte war grenznah tätig und wurde von einem deutschen Beamten zu einer Besprechung eingeladen. Wie in den Vor-Video-Konferenz-Zeiten üblich musste er sich vor Ort begeben und das führte ihn auf deutsches Staatsgebiet. Der Beamte, der ihn eingeladen hatte, ahnte nicht, dass deutsche Spionage-Bekämpfer hinter dem Franzosen hinterher waren. Die warteten zum verabredeten Zeitpunkt als Landarbeiter und verhafteten Schnäbele.

Die Empörung in Paris lässt sich leicht vorstellen und Georges Boulanger verlangte ein Ultimatum – bekam es aber nicht. Die Deutschen ließen Schnäbele frei, ohne den Mann vor ein Gericht gestellt zu haben. Der Grund hierfür: In Berlin hatte man großen Respekt vor dem französischen Kriegsminister, auch wenn man die Schlagkraft der französischen Armee überschätzte.

Kurz darauf stürzte die französische Regierung. Der Mann, der ein – sagen wir mal – eher lässiges Verhältnis zur Demokratie hatte, war nicht mehr Teil der neuen Regierung. Er wollte die Politik nicht aufgeben, schließlich hatte er mit seinen Bäckern eine Bewegung geschaffen. Bei den kommenden Wahlen ließ sich Boulanger, der von den Monarchisten unterstützt wurde, ins Parlament wählen. Dafür musste er jedoch die Armee verlassen.

Der Ex-General wurde von einer »Ligue des patriotes« unterstützt – anfangs waren diese Anhänger der Republik, aber nach und nach drehte sich der Wind und das Nationale , vor allem der Hass auf die Deutschen, rückte in den Vordergrund. Das waren die idealen Parteigänger Boulangers. Die Ziele dieser Bewegung riefen den Staat auf den Plan und es war geplant, die Bewegung zu verbieten. Boulanger befürchtete nun, dass er verhaftet werden könnte und begab sich nach Brüssel ins Exil. Die Ahnung sollte sich als richtig erweisen. Ihm wurde in Abwesenheit der Prozess gemacht und das Ergebnis dieses Gerichtsverfahrens war nicht geeignet, um Boulanger eine Rückkehr nach Frankreich in Erwägung ziehen zu lassen.

Im belgischen Exil lebte er mit Marguerite de Bonnemains zusammen, einer Geliebten, die sich ihm zu Liebe hatte scheiden lassen. Zum politischen Unglück kam jedoch das private hinzu: Die Frau erkrankte an Tuberkulose und starb im Juni 1891. Der Mann war gebrochen. Keine vier Monate später brachte er sich selbst um.

Wirtschaftlicher Erfolg und wachsender Wohlstand waren es, die dafür sorgten, dass die Franzosen die Kriegstrommelei gegen Deutschland aus den Augen verloren. Der Wohlstand spiegelte sich auch in den Weltausstellungen in Frankreich wieder. 1900 stand eine solche Weltausstellung erneut an. Sehr zeitig kamen die Planer zu der Einschätzung, dass die Besuchermassen den bestehenden Lyoner Bahnhof überfordern könnten und deshalb wurde das bestehende Bahnhofsgebäude abgerissen und von 1895 an ein neuer Bahnhof gebaut, der das Erscheinungsbild hat, wie wir es heute kennen.

Gare-de-Lyon

Das Gebäude wird von seinem 67 Meter hohen Uhrturm geprägt. Es heißt, dass es vierhundert Stufen bis nach oben sind. Selbst, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Stufen nicht schrecken, und der Turm wirklich begeh- und besteigbar ist, würde ich von diesem Vorhaben zu Beginn dieser Tour abraten.

Nachdem wir einen Blick in den Bahnhof geworfen und angemessen viele Bilder von dem Bahnhof selbst gemacht haben, wenden wir uns in Richtung Seine, kommen an den Quai des la Rapée und marschieren von dort in Richtung Innenstadt.

Uns fällt eine Brücke über die Seine ins Auge, über die nur die Metro fährt. Das ist der Viaduc d'Austerlitz, der zu dem sechsten großen Bahnhof von Paris führt dem Gare d'Austerlitz. Auf der Seite, auf der wir uns im Augenblick befinden, macht die Metro eine Linkskurve um kurz darauf im Untergrund zu verschwinden. In diese Kurve eingebettet liegt unsere nächste Station.

Hier will keiner landen

Mit der Behauptung, dass Monsieur Thouret hier niemals hinwollte, kann ich nicht falsch liegen. Trotzdem landete er hier und erschreckte seine Frau mit seinem Outfit, insbesondere seinen Schuhen. Émilie Thouret nahm an, dass ihm die Schuhe nach seinem Tod angezogen wurden. Maigret hatte zu widersprechen und gab preis, dass er in diesem Aufzug aufgefunden wurde. Dann kam der Ermordete ohne Umwege zu unserer zweiten Station auf diesem Spaziergang: dem Gerichtsmedizinischen Institut zu Paris.

Ich hatte in paar interessante Fakten in dem Text »Zwischenstation für Ermordete« notiert, den ich empfehle, wenn weitere Informationen zur Wirkungsstätte des berühmten Dr. Paul erwünscht sind. Wir werden uns hier weder die Nase an den Scheiben platt drücken, noch werden wir darauf drängen, die Tische und Fächer zu begutachten, auf und in denen so viele prominente, fiktive Charaktere gelegen haben sollen … und genauso viele prominente Verstorbene des »wahren« Lebens.

Unerwünschte Ablenkung contra erwünschte Ablenkung

Für uns, die wir erfreulicherweise nicht im Leichenschauhaus zurückgeblieben sind, geht es an der Seine entlang bis zur Brücke Pont de Sully, die wir nutzen, um auf die Île Saint-Louis zu kommen. Natürlich könnten wir auch weitergehen, und die Insel über die Pont Marie betreten. Aber dann wären wir in einer ganz anderen Geschichte, nämlich in der, in der es um François Keller geht, und der – wenn wir »Maigret und der Clochard« glauben – unter der Brücke lebte. Seine Frau lebte auf der Insel, aber wir meiden auch deren Straße und bewegen uns strikt durch die Mittelstraße der Insel, der Rue Saint-Louis-en-l'Île.

Hier gibt es wirklich nur einen Grund anzuhalten und das wäre das von Simenon nie erwähnte Eis-Café Berthillon. Wenn wir uns schon eine Ablenkung gönnen, dann diese.

Nachdem wir uns diese Pause gegönnt haben, geht es über die Pont Saint-Louis auf die Île de la Cité. Wir spazieren an der Notre-Dame de Paris vorbei bis zur Rue de la Cité und wenden uns dann nach links in Richtung Petit Pont. Diese Brücke trägt heute den Beinamen »Cardinal Lustiger«, einem ehemaligen Erzbischof von Paris, der das Amt von 1981 bis 2005 innehatte. Dieser hatte sich zum einen um die Aussöhnung von Christen und Juden verdient gemacht und war Verfechter der Menschenrechte. Es handelt sich nicht um eine Mini-Brücke, das will der Name nicht besagen. Der Seine-Arm, den die Brücke überspannt, ist der kleinere – weshalb die Brücke den Namen erhielt. Es gab auch eine Grand Pont, auf die ich später noch einmal kurz zurückkommen möchte. Die Brücke, die wir heute überschreiten, wurde 1853 gebaut. Die Stelle, an der sie gebaut wurde, scheint ideal zu sein, denn schon bevor die Römer hier zum ersten Mal vorbeischauten, übrigens nicht als Touristen, gab es an dieser Stelle eine Brücke. Ideal heißt nicht perfekt, denn die Brücke wurde durch Hochwasser ein paar Mal zerstört. Die, die wir heute sehen, hält sich tapfer. Von ihr aus können wir zur der Brücke marschieren, die einen kleinen Thouret-Zusammenhang bietet.

Dazu verlassen wir kurz die Île de la Cité und wenden uns hinter der Brücke nach rechts, um am Quai Saint-Michel zur nächsten Brücke zu schlendern. Kurz habe ich überlegt, ob ich mir den Hinweis auf die Bouquinisten spare. Aber wie an dem Vorgänger-Satz zu sehen ist, ist mir das nicht ganz gelungen.

Der Blick zum Kommissar

Pont Saint-Michel

Egal, ob Sie die Kraft haben an den Trödel-, Postkarten- und Bücher-Ständen vorbeizukommen, am Ende stehen wir an der Pont Saint-Michel und haben von hier einen schönen Ausblick über die Seine auf das Gebäude der Kriminalpolizei, in dem Maigret seinen Dienst versah. Wir werden nicht direkt daran vorbei gehen, andere Leute könnten uns ansonsten für Maigret-Verrückte halten – wenngleich ich vermute, dass zumindest den meisten Touristinnen und Touristen das Thema gar nichts sagt oder sie nur verwundert schauen würden, was denn an der Stelle ist, und warum diese Gruppe (also wir) auf dieses Gebäude starren.

Wir riskieren nur aus der Ferne das Maigret-Gebäude. Wären die Brücken so geblieben, wie sie früher einmal waren, wäre uns das nicht möglich. Wer hin und wieder einen Historien-Film sieht, dessen Handlung in Paris spielt, dem ist aufgefallen, dass der heute freie Blick von einer Brücke keine Selbstverständlichkeit ist. Früher bauten die Leute Häuser auf den Brücken. Schaut man sich die Geschichte der Brücken über die Seine an, kommt einem der Spruch »No risk, no fun« in den Sinn. Gewiss, die Lebenserwartung war damals nicht ganz so prächtig, wie sie es heute ist. Das Risiko, dass die Brücke, auf der man sein Haus gebaut hatte, zerstört wird, war vorhanden. Die Bewohner mussten sich vor jedem Hochwasser gefürchtet haben.

Im Jahr 1378 wurde der Entschluss gefasst, diese Brücke zu bauen. Dreißig Jahre später wurde sie durch ein Hochwasser zerstört und konnte neugebaut werden, wie auch 1547 und 1616. Nun war die Technik schon ein wenig vorangeschritten und die Brücke wurde aus Stein gebaut. Größere Katastrophen mit in die Fluten stürzenden Häusern gab es nicht mehr. Die Pariser Stadtverwaltung sorgte trotzdem 1808 dafür, dass die Häuser auf der Brücke abgerissen wurden – es waren die letzten Häuser auf einer Brücke in Paris – und etwa fünfzig Jahre später wurde die Brücke aus dem 17. Jahrhundert durch die Brücke ersetzt, wie wir sie heute kennen.

Albert Jorisse war der Meinung, dass Maigret ihn für den Mörder von Louis Thouret hielt. Ob er das wirklich tat, sei dahingestellt – er hielt Jorisse für einen interessanten Zeugen, den er gern befragen wollte. Der junge Mann zog es vor, sich zu verstecken. Simenon hatte ein Faible für junge Menschen unter den Betten von anderen jungen Menschen – auch in dieser Geschichte ist dieses Motiv präsent. Nachdem Jorisse diese Option genommen worden war, irrte er durch die Stadt. Auf dieser Brücke wurde er schließlich aufgegriffen und von einem Hünen von Polizisten zu Maigret geschleppt. Der Freund von Monique Thouret bestand darauf, dass man ihn nicht hätte verhaften müssen, er wäre auf den Weg zu Maigret gewesen. Ein Polizist ist ein Polizist und wenn es einen Haftbefehl gibt, dann vollstreckt er ihn – gerade wenn es sich um solch halbes Hemd wie Jorisse handelt. Eine Täuschung, wie der Beamte bemerkte, denn Jorisse wehrte sich und verpasste seinem beamteten Widersacher eine ordentliche Schramme im Gesicht. Das mochte gegen seine Behauptung sprechen. Auf der anderen Seite ist da die Tatsache, dass er sich in der Nähe der Kripo aufgehalten hatte und nur ein Trottel würde sich bei einer aktiven Fahndung so nah an ein Polizeihauptquartier wagen.

Wir marschieren von hier aus über den Boulevard du Palais. Man kommt am Justizpalast vorbei. In den Gebäudekomplex eingebettet liegt die großartige Saint-Chapelle, von außen ist das nicht zu sehen. Jetzt spontan zu entscheiden, die Kirche zu besuchen, würde ich nur anraten, wenn vor dem Eingang an diesem Boulevard überhaupt keine Schlange zu sehen ist. Andernfalls dürften Sie ordentlich zu warten haben. Einen Blick in den Justizpalast sollten Sie auf jeden Fall riskieren, das lohnt sich!

Quai de la Mégisserie

Haben wir den Boulevard passiert, kommen wir zur Grand Pont. Als Freund von Achsen wundert es mich, dass eine Brücke mit solchem Namen nicht als Gegenüber der Petit Pont gebaut wurde. Das war jedoch nicht der Grund, warum der Name gewechselt wurde. In Brücken-Häusern hatten sich eine Reihe von Geldwechslern und Banken angesiedelt, weshalb sich der Name zu Pont au Change ändert – den Zweck hat die Brücke heute nicht mehr, der Name blieb.

Von hier aus haben wir einen guten Blick auf den Quai de la Mégisserie. Die Zoohandlungen, die Simenon erwähnte, gibt es heute noch. In welchem Haus Monsieur Saimbron lebte, wurde in der Geschichte nicht näher ausgeführt. Überliefert sind die ärmlichen Verhältnisse, in denen ehemalige Buchhalter lebte. Maigret war verwundert, dass der Mann – der selbst kaum etwas zu beißen hatte – noch Geld an seinen ehemaligen Kollegen Louis Thouret verlieh. Das Vertrauen war gerechtfertigt, denn das geliehene Geld bekam der Buchhalter wie versprochen zurück. Schwer vorstellbar, dass heute jemand in einem Häusern lebt, der in so ärmlichen Verhältnissen lebt wie der frühere Buchhalter der Firma Kaplan & Zanin.

Uns führt diese Brücke zu unserer nächsten Station.

So ein Theater

Théâtre du Châtelet

Monique Thouret, die Tochter des Mordopfers, war der Meinung, dass die Freundin ihres Vater ihrer Mutter sehr ähnlich sah. Thouret mochte wohl diesen Frauentyp und hatte sich deshalb in Antoinette Machère, übrigens eine alte Kollegin von ihm, verguckt. Was ihren Charakter anging, schien sie anders gestrickt zu sein als das Original zu Hause. Schöne Nachmittage hatte er mit seiner Freundin und die Zusammenkünfte waren ein Baustein, wie er den Tag angenehm verlebte. Er hatte sie getroffen, als er seinen Kulturgelüsten im Théâtre du Châtelet frönte, wo sie als Logenschließerin tätig war.

Das Theater findet bei Simenon auch in Erwähnung in »Maigret und die junge Tote«, wie in der Thouret-Geschichte nur in einem Nebensatz. Die Kollegen Maigrets hatten im Vorleben der Mutter Germaine herumgestöbert. Dabei war zu Tage gekommen, dass Germaine Laboine, bevor sie durch die Weltgeschichte tingelte, als Statistin an diesem Theater am Place du Châtelet gearbeitet hatte.

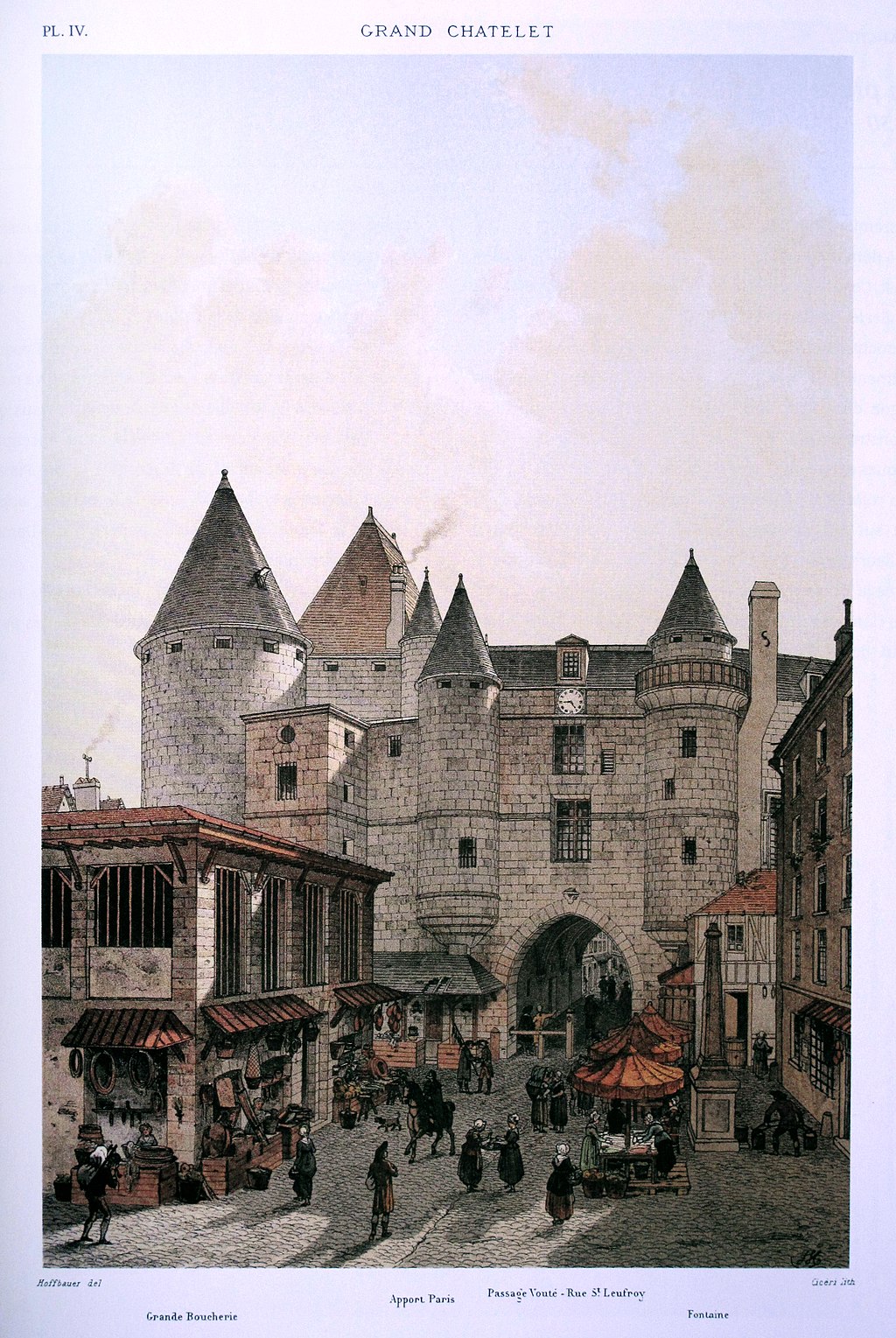

Just vor diesem Theater stehen wir nun. Der Platz, auf dem wir nun stehen, beherbergte früher eine Festung – das Grand Châtelet. Diese Anlage diente dazu, die wichtige Brücke, über die wir gerade kamen, zu schützen. Auf der anderen Seite der Seine gab es ein Pendant, das Petit Châtelet.

Erst versuchten es die Baumeister mit Holz, aber was hält noch besser als Holz? Genau Stein. 1130 wurde begonnen die Anlage als Festung aus Stein zu errichten. Nach nur sechzig Jahren, eigentlich kein Alter für eine solche Anlage, wurde sie nutzlos, da Paris eine Stadtmauer bekommen hatte. Die Institutionen der Gerichtsbarkeit hielten Einzug und ein Gefängnis, wobei sich die Herrschaften – dem Zeitgeist folgend – sich nicht zu schade waren, die Gefangenen zu foltern.

Die Insassen des Gefängnisses hatten einen üblen Ruf. Die Pariser gingen davon aus, dass dort die Übelsten der Übelsten saßen. Ob dem wirklich so war, will ich dahingestellt lassen. Ein Fakt ist, dass während der Revolution von 1789 sich die Türen der Gefangenen diverser Gefängnisse öffneten und die Insassen ihre Freiheit wiedererlangten. Aber die Revoluzzer kamen nicht auf die Idee, die Gefangenen im Châtelet freizulassen.

Im Jahr 1792 sah es nicht gut aus für die Revolution. Österreich und Preußen marschierten auf Paris zu und die französische Armee hatte den ausländischen Kräften nichts entgegenzusetzen. Es gab das Gerücht, royalistische Verschwörer würden einen Putsch planen. Unter denen Anhängern der Revolution gab es eine gewisse Gereiztheit. Egal wie das Wetter war, in Paris war es kein schöner Sommer.

Für die in Paris Inhaftierten sollte er zu einem Albtraum werden. Am 2. September wurden 24 aufrührerische Priester vom Stadthaus zum Abteigefängnis gebracht. Sie wurden von engagierten, eindeutig revolutionär gesinnten Bürgern eskortiert. Neutralität war deren Ding nicht, also gab es Beleidigungen und Aufstachelungen. Die Priester, offenbar auch nicht in friedfertiger Stimmung, gaben Kontra und einer der Priester wehrte sich auch körperlicher Art. Als der Trupp im Gefängnis ankam, wurde verlangt, über die Geistlichen Gericht zu halten. Sechzig Minuten später waren neunzehn der Priester tot.

Für die Anhänger solch drastischen und menschenverachtenden Vorgehens – landläufig auch Pöbel genannt – war das ein schöner Erfolg gewesen, weshalb sie zum Prison des Carmes weiterzogen und dort das nächste Fass aufmachten. In dem Gefängnis saßen 150 Priester, nach zwei Stunden waren 115 von ihnen tot. So zog der Pöbel weiter bis er schließlich das Gefängnis Châtelet erreichte. Die Mini-Prozesse und anschließenden Hinrichtungen dauerten von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens – 80% der Insassen dieses Gefängnisses kamen bei diesem Furor ums Leben. In anderen Pariser Gefängnissen wurde das Abschlachten zwei Tage lang fortgeführt.

Fünf Tage später kam die erste Forderung, diesen Komplex abzureißen. War es das schlechte Gewissen oder einfach nur die Tatsache, dass nach dieser Bereinigung weniger Gefängnisse benötigt wurden? Das ist wirklich schwer zu sagen. Die alten Machthaber hatten in den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts Überlegungen ebenfalls Überlegungen angestellt, das Grand Châtelet abzureißen. Umgesetzt wurde das Vorhaben erst 1802 und es zog sich über Jahre hin. Die Kerker verschwanden als erstes. Die Gebäude, in denen die Gerichte untergebracht waren, wurden bis 1810 abgerissen und die Reste folgten drei Jahre später. Zwischen 1855 und 1858 entstand an der Stelle der Place du Châtelet. 1862 wurde das Theater eingeweiht, in dem Louis Thouret seine Freundin fand.

Der Architekt Gabriel Davioud hatte einen guten Auftrag an Land gezogen. Er hatte an diesem Platz nicht nur das eine Theater zu bauen, sondern gegenüber sollte es ein weiteres Theater geben, welches anfangs den Namen Théâtre-Lyrique trug und im Laufe der Zeit sechs verschiedene Namen trug, bevor ihm der schlichte Name Théâtre de la Ville gegeben wurde.

Bevor wir zu dem kaiserliche Theater kommen, soll noch auf eine Bürgerliche eingegangen werden: 1898 schloss die Schauspielerin Sarah Bernhardt einen Mietvertrag mit der Stadtverwaltung ab und trat dort ab 1899 auf. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt schon eine Institution. Die Titel »Kaiserin des Theater« und »Göttliche« hatte sie sich nicht selbst verliehen. Victor Hugo nannte sie die »Goldene Stimme«. Sie war wohl die erste Schauspielerin, die Tourneen über alle Kontinente absolvierte und gefeiert wurde. Selbst in Peru waren Karten für ihre Auftritte innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Sie begann ihre Karriere an der Comédie-Française. Drei Jahre später gab es eine kleine Unterbrechung ihrer Karriere, da sie mit einem Mitglied der Komödie, Mademoiselle Nathalie, ein Gerangel hatte. Mitglied zu sein ist eine Auszeichung: Jedes Jahr wird eine Schauspielerin oder ein Schauspieler der Comédie-Française als Mitglied aufgenommen. Das hat gewisse Vorteile, wie eine Gewinnbeteiligung und eine Rente nach dem Ende der Karriere. Mindestens ein Jahr müssen die Darsteller an dem Theater engagiert worden sein, bevor ihnen diese Ehre zuteil wird. Das 272. Mitglied war Zaïre-Nathalie Martel, deren Künstlername Nathalie war und in einem solchen Konfliktfall wird nicht das Mitglied entlassen, sondern es trifft die einfachen Angestellten.

Zwar hatte die Sittenabteilung der Pariser Polizei Sarah Bernhardt im Verdacht, dass sie eine »galante Dame« wäre, aber einen Nachweis konnte nicht erbracht werden. Sie unterzeichnete Verträge bei anderen Theatern wie dem Odéon, aber auch zur Comédie-Française kehrte sie zurück und wurde das 299. Mitglied.

Das Theater benannte sie nach sich. Es wurde ein neue Truppe gegründet und während sie an ihrer neuen Spielstätte selbst wirkte, hatte sie auch ein neues Medium im Blick, welches immer populärer werden sollte – das Kino. Verzeichnet ist ein erster Kurzfilm aus dem Jahr 1900, dessen vom Theater inspiriert klingt: »Le Duell d'Hamlet«.

Auf einer Reise zog sie sich eine Verletzung am Knie zu, die zu einer Knochentuberkulose führte. Verschlimmert wurde die Krankheit dadurch, dass sie nicht behandelt wurde und durch weitere Verletzungen. Sie wurde von Ärzten angehalten, sich zu schonen – ein Rat, dem sie nicht folgte. 1915 wurde ihr das Bein unterm Knie amputiert. Das hindert nicht daran, weiterhin im Theater und auch im Film aufzutreten – wobei sie sich weigerte, eine Prothese zu nutzen. Sie bekam einen neuen Titel »Mère La Chaise« (Mutter Stuhl).

Am 26. März 1923 starb sie während der Dreharbeiten an den dem Film »La Voyante« von Sacha Guitry. Es ist schwer zu sagen, in welchem Alter, denn darüber herrscht keine Einigkeit. Eine Geburtsurkunde konnte nicht mehr aufgetrieben werden, so dass ihr eine Geburtsurkunde ausgestellt wurde, damit sie in die Ehrenlegion aufgenommen werden konnte. Es ist möglich, dass sie 1841 geboren wurde oder irgendwann in dem Zeitraum bis 1844.

Das Theater wurde nach ihrem Tod unter ihrem Namen weitergeführt. Dann kamen die Nazi und störten sich daran, dass die Spielstätte den Namen einer Jüdin trug. So wurde daraus erst das Théâtre de la Cité, bevor es später das Théâtre de la Ville Sarah-Bernhardt wurde.

Das Stadt-Theater wie auch das gegenüberliegende, damalige kaiserliche Theater sind Kinder einer Umgestaltung des (heutigen) Stadtzentrums von Paris. Den Regierenden war die Szene am Boulevard du Temple ein Dorn im Auge. Auch dort gab es eine Reihe von Theatern, aber diese spielten verpönte melodramatische Stücke (zumindest nach Ansicht der Präfektur) und es gab eine ganze Reihe von Bouis-bouis, worunter man Kabaretts und Bistros verstand, die einen zweifelhaften Ruf hatten. Nachdem die Ideen der Umgestaltung in die Tat umgesetzt wurden, war es um diese Theater geschehen.

Kommen wir zurück zum Théâtre du Châtelet. Dieses hatte 2.500 Plätze und es wurde das ernsthafte Repertoire gespielt. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts änderte sich das Programm des Theaters. Die Besucher:innen konnten sich an Operetten, klassischen und populären Konzerten und auch an Filmvorführungen erfreuen. Knapp fünfzig Jahre später wurden in dem Theater 700 Plätze mehr angeboten, als noch zu den Entstehungszeiten.

Heute gehört das Théâtre du Châtelet der Stadt Paris, die das Theater 1979 übernahm und renovierte. Für neun Jahre trägt es den Namen Théâtre musical de Paris, bevor es 1989 wieder umbenannt wird. Gespielt werden Opern und Operetten, Musicals aber auch zeitgenössische Musik.

Auf der Mitte des Platzes steht die Fontaine du Palmier. Der Brunnen wurde 1808 gebaut und feierte – wie sollte es anders ein? – die großen Siege Napoleons. Also seine Siege bis zu diesem Zeitpunkt. Zehn Jahre später bemerkte man, dass der Brunnen nicht in der Mitte des Platzes stand, weshalb die Breite des Platzes reduziert wurde. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das funktioniert hat – gab es findige Herrschaften, die die angrenzenden Gebäude vergrößert haben? Wie dem auch sei, in den 1850er-Jahren wurde der Platz wieder vergrößert. Um den Brunnen auch nun in der Mitte des Platzes zu haben, wurde er um 12 Meter verschoben.

Von hier aus geht es weiter zur Rue de Rivoli, durch wir spazieren werden.

Gemischte Gefühle

Höre ich den Straßennamen Rue de Rivoli, meldet sich mein inneres Teufelchen, welches für Albernheiten zuständig ist, und macht »Hihi!« und stößt dabei seinen Bruder an, der dafür da ist, mich zu den leckeren Sachen zu führen. Bei anderen Menschen mag es so sein, dass der Job von einem Teufelchen erledigt werden kann – ich brauche dafür schon zwei. Der Grund dafür dürfte sein, dass mich dieser Mini-Luzifer an italienische Teigspeisen denken lässt. Der wache Verstand sorgt dafür, dass ich es sofort korrigieren: »Nein, nicht Ravioli, Rivoli!«. Wie albern ist das?

Mit Italien hat die Straße aber durchaus zu tun. Die Gedanken schweifen nun vielleicht in Richtung Turin ab und an das Castello di Rivoli, aber gewidmet ist die Straße nicht diesem Ort, sondern es ist eine Erinnerung an die Schlacht von Rivoli. Diese fand 1797 statt und gilt als eine der letzten Auseinandersetzung im Koalitionskrieg. In einem Satz wurde dieser Krieg im vorangegangen Abschnitt thematisiert, als ich salopp erwähnte, dass ein Auslöser für die September-Massaker im Jahr 1792 gewesen war. Anfangs waren Österreich und Preußen die Antreiber. Ein paar kleinere deutsche Staaten waren auch mit dabei, aber nachdem man Ludwig den XVI. hatte hinrichten lassen, traten auch die Niederlande, die Briten und Spanien dem Krieg bei. Preußen schloss 1795 genauso wie Spanien einen Friedensvertrag mit Frankreich.

Ein Jahr später startete Napoléon eine Kampagne in Italien – den Auftrag hatte er vom Direktorium erhalten und seine Gegner in Norditalien waren sowohl die Piemontesen wie auch die Österreicher. Die Feinde waren dem Kosen leicht überlegen und besser ausgestattet. Das machte Napoléon durch Taktik und Disziplin wieder wett. Er focht vier Schlachten innerhalb von vier Tagen aus und seine Truppen gewannen alle. Er konzentrierte die zur Verfügung stehenden Kräfte auf eine Punkt und die geschlagene Bresche nutzte, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen. Seine Truppen waren agiler als die der alten Mächte und, auch das gehört zur Wahrheit, er war zu größeren Verlusten unter den Kämpfenden bereit, als das bei den Söldnerarmeen auf der Gegenseite der Fall war. Schließlich waren die Franzosen einer Sache verpflichtet: der Revolution.

Der Fokus des Feldherren lag neben dem Schlachten auch auf der Beute. Was geraubt werden konnte, das wurde geraubt und nach Paris verbracht. Unterteilt wird diese Raubkunst nach »geplündert« und »das geht in Ordnung«. Die letztere Kategorie kam zustande, da mit den unterlegenen Parteien Verträge geschlossen wurden, mit denen die Kunst-Enteignung legalisiert wurde.

Napoléon machte bei seinen Streifzügen durch Italien auch vor dem Vatikan nicht halt. Dieser stellte ein Auffangbecken für Emigranten aus Frankreich dar. Die Revolutionären konnten sich mit der Position des damaligen Papst Pius VI. nicht anfreunden, der kein aus verschiedensten Gründen (Enteignung der Kirche, September-Massaker und ähnliches) kein Freund der Revolution war. Das Direktorium beschloss eine Strafexpedition.

Napoléons Armee besetzte zuerst die sogenannten Papststädte (dazu gehörten unter anderem Bologna, Rimini und Ancona) und dann den Vatikan selbst. Gegenüber dem Papst wurde nicht die ganz harte Linie gefahren, weshalb es zu einem Friedensvertrag kam. Napoléon bediente sich nicht nur an das Schatulle des Papstes, sondern auch an dessen Kunstsammlung. Die Vatikanische Sammlung im Louvre ist also nicht darauf zurückzuführen, dass die Päpste der Meinung waren, sie müssten ihren treuen Schäfchen im schönen Frankreich etwas Gutes tun – es war eine Art Reparation.

Wenn heutzutage Italiener durch die Straße wandeln und diese ein wenig geschichtsbeflissen sind, dann dürften sie gleich zwei Gründe für gemischte Gefühle haben: Zum einen spazieren sie über eine Straße, die nach einer Schlacht benannt worden ist, die sie verloren haben, und zum anderen liegt mit dem Louvre an dieser Straße ein Museum, welches zu einem erheblichen Teil aus Schätzen besteht, welche Napoléon damals aus Italien raubte.

Rue de Rivoli

Maigret dürfte die Straße ebenfalls oft genutzt haben. Es war eine Möglichkeit von seinem Büro sowohl zum Boulevard Richard-Lenoir wie auch zum Place des Vosges im Marais zu kommen. Mir ist keine Stelle bekannt, in der es hieß, Maigret wäre allein oder mit seiner Frau im Museum gewesen geschweige denn im Louvre.

Ich würde davon abraten, einen kleinen Abstecher zu wagen, um den Louvre zu besuchen, und ich werde das Museum an dieser Stelle nicht weiter thematisieren. Wir passieren die Rue de Rivoli nicht nur auf unserem Weg, sondern es gibt auch etwas Fallbezogenes zu berichten. Monique Thouret arbeitete bei der Firma Geber & Bachelier. Diese hatte sich darauf spezialisiert, Forderungen aufzukaufen und diese bei den Schuldnern einzutreiben. Die Büros lagen in der Rue de Rivoli. Morgens kam die junge Frau ins Büro, um sich später auf den Weg zu machen, und die Leute zu besuchen, von denen ihre Chefs Geld haben wollten.

In der Mann-auf-der-Bank-Geschichte werden uns keine Anhaltspunkte gegeben, wo sich die Firma in der Straße befand – ob wir vom Châtelet also nach links oder rechts abbiegen müssten, um zum Sitz der Firma zu kommen, kann ich nicht sagen. Wir wenden uns an dem Platz nach links in Richtung Louvre und gehen nun etwa einen Kilometer auf der insgesamt drei Kilometer langen Straße. Auf der linken Seite kommen wir am Louvre vorbei und auf der rechten Seite am Place du Palais Royal. Kurz hinter diesem biegen wir nach rechts in die Rue de Richelieu.

Wortsparsamkeit

Stanley Eskin weist in seiner Simenon-Biographie auf eine Karikatur hin, die 1954 in der »Les Nouvelles Littéraires« erschienen war. Die Größen der französischsprachigen Literatur waren in ihren vermeintlichen Rollen zu sehen, die sie spielen würden, wenn Schriftsteller die Regierung stellen würden. Da waren:

- Jules Romains als Arbeitsminister (er hatte einen 27-bändigen Roman-Zyklus veröffentlicht, was schon was ist),

- François Mauriac als Justizminister (eine Vielzahl von Indizien sprechen dafür, dass ihm diese Rolle für sein Eintreten gegen Krieg, Folter und das Verhalten Frankreichs in seinen Kolonialgebieten zugesprochen wurde),

- Albert Camus als Minister für muslimische Angelegenheiten (was ich bei seinem Hintergrund verstehe, nur das Amt selber macht mich ratlos),

- André Malraux als Minister für die kulturellen Angelegenheiten und

- Georges Simenon als Finanzminister.

Simenon hatte ein Händchen für das Geschäftliche. Er gönnte sich, nachdem er es sich leisten konnte, durchaus Luxus – vergaß aber nicht, wo er herkam. Ohne Zweifel hat der Mann nicht über seine Verhältnisse gelebt. Den Posten hätte er, auch wenn wir das jetzt mit einem Augenzwinkern, verdient – realistisch war es aus formalen Gründen nicht, schließlich lebte er damals in den USA und er war »nur« Belgier.

André Malraux dagegen war nicht nur ein waschechter Franzose, der in Frankreich lebte, er hatte durchaus eine politische Ader. Was er nicht hatte, war ein Gespür, wie er mit Geld zu haushalten hat. Ausgeben konnte er es, aber sein Einkommen reichte nicht für seinen Lebensstil – die erheblichen Schulden, die er mit seinem Tod hinterließ, waren ein Zeugnis dafür. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass auf in der Begriff »schillernde Persönlichkeit« viel eher zutrifft als auf Simenon.

Er engagierte sich im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Republikaner und war sehr früh ein Opponent gegen den aufkommenden Faschismus in Europa, geprägt auch durch seine erste Frau, die aus Deutschland stammte. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieg kämpfte er gegen die Deutschen, wurde gefangen genommen und konnte fliehen. Den weiteren Verlauf des Krieges verlebte er in Südfrankreich und dort, dem Vernehmen nach, in größeren Villen. Im weiteren Verlauf des Krieges drängten ihn Freunde, sich der Résistance anzuschließen – dazu entschloss er sich jedoch erst drei Monate vor der Normandie-Invasion.

Er wandte sich im Frühjahr 1958 gemeinsam mit Mauriac und Sartre gegen Frankreichs Vorgehen in Algerien. Ein paar Monate später wurde er zum Informationsminister unter de Gaulle ernannt. Irgendwie passt das nicht recht zusammen. Seine wahre Berufung sollte er noch erfahren: Im Januar des Folgejahres wurde ein Kultusministerium eingerichtet, dem er die nächsten zehn Jahre vorstehen sollte.

Wenn wir in die Rue de Richelieu hineinspazieren, dann kommt nach ein paar Metern linker Hand ein Platz, der nach André Malraux benannt worden war. Nun ist ein französischer Kultusminister natürlich immer eine Erwähnung wert, da wir uns auf dem Pfad der Literatur befinden. Gibt es ein wenig mehr an Beziehung, die sich zwischen Malraux und Simenon herstellen lässt als diese Zeichnung in einem Journal? Sehr indirekt, das gebe ich zu. Die Tochter von Colette trat an den Kulturminister Malraux heran und wünschte die Würdigung ihrer Mutter. So kam es, dass ein Platz nach der Schriftstellerin benannt wurde, der gegenüber von dem Place André-Malraux auf der rechten Seite der Straße liegt.

Wurde Simenon zu seiner Entwicklung als Schriftsteller befragt, so kam er oft auf seine Mentorin zu sprechen. Er hatte, nachdem er nach Paris kam, seine literarischen Versuche bei Colette deponiert, in der Hoffnung, dass sie diese in der Zeitung »Matin« veröffentlichen würde. Sie hielt von diesen Proben nicht viel und lehnte sie ab. Aber er ließ nicht locker und gewann ihre Aufmerksamkeit. Sie gab ihm Hinweise, wie er schreiben sollte. Ein Jahr später, er hatte seinen Stil verfeinert, war es soweit und sie veröffentlichte einen Text von ihm. Das Erfolgsgeheimnis in Simenons Augen war, dass er auf Adjektive und Adverbien verzichtet, seine Texte sich auf das Wesentliche konzentrierten und schlank wirkten.

Sidonie Gabrielle Colette wurde 1873 in einem Dorf im Burgund geboren und gilt als eine der berühmtesten französischen Schriftstellerin und Schauspielerin. Nach einer beschaulichen Jugend traf sie als Sechszehnjährige auf einen Hallodri namens Henry Gauthier-Villars, der vierzehn Jahre älter war als sie. Sein Spitzname war Willy und er war nicht nur als Verleger, Schriftsteller und einflussreicher Musikkritiker bekannt, sondern auch dafür, dass er zahlreiche Liebschaften pflegte. Sein eigenes schriftstellerischen Wirken umfasste eine Reihe populäre Romane. Es hieß, dass seine Geschichten entweder ganz oder teilweise von anderen Autoren geschrieben worden waren. So handhabte er es auch, nachdem er das Talent von Colette erkannt hatte, mit den Texten seiner Frau. Ihre Romane der »Claudine«-Reihe erschienen unter seinem Autorennamen »Willy«. 1893 heirateten die beiden, da er jedoch seiner Untreue treu bleibt, sind sie zehn Jahre später geschieden. Er war raffiniert genug, sich die Rechte am Claudine-Zyklus zu sichern.

Colette schrieb nun nicht nur Romane, sondern verfasste auch Theaterstücke und betätigte sich journalistisch. 1912 heiratete sie Baron Henry de Jouvenel des Ursins, welcher auch der Chefredakteur der Zeitung »Le Matin« war, in der sie eine eigene Rubrik hatte. Ihr bekanntester Roman »Chéri« entstand 1920 und schildert die Beziehung eines jungen Mannes zu einer älteren Frau. Sie konnte aus erst Hand berichten, denn sie führte in der Zeit eine Beziehung mit ihrem Stiefsohn. Der Roman wurde zu einem Theaterstück verarbeitet und in dem sie auch hin und wieder in der Hauptrolle auftrat. Ihr Ehemann, der Baron, war ebenfalls kein Ausbund an Treue und so kam es 1923 zur Trennung.

Ab 1925 war sie mit dem jüngeren Maurice Goudeket liiert, den sie zehn Jahre später heiratete. Ihr Mann war jüdischer Abstammung, was ihn zu einem Opfer der Aktionen der Vichy-Regierung machte. Sie half ihm, aus der Haft zu entkommen und unterstützte ihn beim Untertauchen.

Einer ihrer größten Erfolge war der Roman «Gigi«, der später sowohl verfilmt wie für den Broadway adaptiert wurde. Colette war zu der Zeit wohlhabend und eine Institution in der französischen Literatur. Als sie 1944 von der Académie Goncourt ausgezeichnet wurde, gratulierte ihr Simenon in einem Brief. Sie schrieb ihm zurück, dass sie beeindruckt seinem Roman »Die Flucht des Monsieur Monde« gewesen war. Wie Simenon war sie bei den Lesern populär, bei der universitären Literaturkritik offenbar weniger. Das erklärt auch, warum sie nicht Mitglied der Académie française wurde.

1954 starb sie in Paris und war die erste Frau in Frankreich, die ein Staatsbegräbnis bekam.

Da uns als Simenon-Liebhaber Colette näher ist als Malraux, verweilen wir natürlich auf ihrem Platz. Damit stehen wir vor der Comédie-Française, einer seit 1680 bestehenden französischen Theater-Institution. Als Chef galt in den Gründungszeiten Jean-Baptiste Poquelin, bekannter unter seinem Künstlernamen Molière. Ein Blick auf die Zeitleiste zeigt, dass diese Chef-Ernennung symbolischer Natur war. Schließlich starb der Schriftsteller sieben Jahre vor der Gründung des Theaters. Auf unserem Spaziergang hätte uns der Name übrigens schon einmal begegnen können, denn auch Molière hatte eine gewisse Zeit im Grand Châtelet zu verbringen – der Grund dafür waren Schulden.

Louis XIV. wollte dieses Theater haben und verfasste einen Beschluss über die Gründung. Das Theater bekam damit – und das klingt schon komisch – das Monopol, Komödien in Paris zu spielen. Die Comédie-Française war sehr auf diese Alleinstellung bedacht und verteidigte sie mit Nachdruck. Der Gegner kam gerade im 18. Jahrhundert aus Italien und so achteten die Komödianten darauf, dass die Comédie-Italienne keinen Fuß in der Hauptstadt fasste. Was wäre ein Monopol auch wert, wenn man sich nicht in der Lage sieht, es zu verteidigen? 1793 wurden die Schauspieler des Theaters verhaftet und die Räumlichkeiten des Theater geschlossen. Stattdessen wurde der Raum genutzt, um Gericht über Royalisten zu halten.

In den folgenden Jahren gab es keine Spielstätte für die Komödianten und so auch keine neuen Mitglieder – erst 1799 wurden ihnen die Räumlichkeiten am Palais-Royal zur Verfügung gestellt. Seitdem spielen sie dort. Vielleicht werfen Sie auch einen Blick in den Garten des Palais-Royal, welcher sehr großzügig ist und wir eine Plakette für Colette finden können?

Das Faible Napoléons für Expeditionen über den Kontinent und darüber hinaus führte ihn 1812 nach Russland. Die Besuchten waren weniger begeistert, wenn er vorbeikam, denn er pflegte mit vielen Leuten und Waffen aufzutauchen. Außerdem hatte er – wie schon erwähnt – die Angewohnheit sich die Dinge anderer Leute anzueignen, was ihn in Europa sehr unbeliebt machte.

Bei seiner »Reise« nach Russland fand er 1812 Zeit, sich um das neue Statut der Comédie-Française zu kümmern – dieses ist auch heute noch gültig. So sind seine Bestimmungen zu dem Theater unter dem Namen »Moskauer Dekret« bekannt, auch da er sie im Kreml unterzeichnet haben soll. An der Darstellung gibt es allerdings Zweifel, denn zum einen hatte Napoléon die Angewohnheit Dokumente zurückzudatieren, wenn es opportun war. Andere Argumente gegen diese Darstellung kamen von Tony Sauvel, die in einem ausführlichen Artikel erläutert werden. Seiner Ansicht nach passte es überhaupt nicht in die Aktivitäten des Feldherren und sehr verdächtig ist auch, dass dem Dokument ein Zettel beigeheftet war, auf dem stand: »Nach dem Willen des Kaisers soll das Dekret auf Moskau datiert werden.« Das ist ein wenig so, wie die Mordwaffe und ein Zettel mit dem Bekenntnis zur Tat am Ort eines Verbrechens zurückzulassen. Das Statut von damals, wo immer es unterschrieben wurde, gilt noch heute.

In der Geschichte um Louis Thouret taucht nur ein Hund auf, aber fünfmal werden Katzen erwähnt. Eine Katze wohnte in der Rue de Clignancourt bei Mademoiselle Léone, die dort ein Geschäft für Baby-Sachen betrieb. Sie saß gern im Schoß der Mutter der Geschäftsinhaberin, aber als Maigret kam, machte sie es sich bei ihm bequem. Wir werden die Straße bei dieser Tour auslassen und sie dient hier nur, als netter Übergang zum Thema Kardinal Richelieu. Der besaß nämlich bei seinem Tod vierzehn Katzen und bei der Arbeit saß auch immer eine in seinem Schoß. Der Mann hatte Humor, denn die Katzen trugen exzentrische Namen wie Luzifer und Ludovic-le-Cruel (also der Grausame).

Zwei, drei Absätze sollten an der Stelle auch zu Armand Jean du Plessis de Richelieu verloren werden, der der Namensgeber der Straße ist, durch die wir nun marschieren werden. Es ist natürlich bedauerlich, dass sein Ruf eher durch die Musketier-Filme und seine Intrigen geprägt ist, als durch seine Katzen-Liebhaberei. Der Sproß einer verarmten Adels-Familie wurde 1585 geboren. Nach dem Tod seines Vaters wurde er im Alter von neun Jahren an das Collège de Navarra nach Paris geschickt. Dort studierte er neben den modernen Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch auch Philosophie. Ist damit das Leben als Geistlicher vorgezeichnet worden? Nein, keinesfalls, denn erst einmal genoss er die Ausbildung eines Offiziers und keusch war er ebenfalls nicht, andernfalls wäre das mit der Gonorrhoe schwer zu erklären.

Die Familie pflegte den Bischofsposten in Luçon zu besetzen. Sein Bruder war für diese Position vorgesehen, wollte aber nicht – da die Familie diese Tradition nicht beenden wollte, schlug Armand diesen Weg ein und fing 1605 an, Theologie zu studieren. Den Regierenden war er seit 1624 nah, da wurde er Königsberater und somit Mitglied des Staatsrates. Im August 1629 wurde er zum Premierminister ernannt.

Die Protestanten im eigenen Land bekämpfte er, aber er hatte keine Scheu mit deutschen Protestanten gegen die Habsburger und Katholiken zu kämpfen. Der 11. November 1630 hätte schlecht für den Geistlichen ausgehen können, denn seine Gegner hatten den König von ihren Gegenplänen überzeugt und alles getan, um den König vor seinem Ministerpräsidenten »zu schützen«. Das Vorhaben gelang letztlich nicht, denn der Kardinal mogelte sich zum König durch und war sehr überzeugend.

In der Folge ging Richelieu gegen den hohen Adel vor – es war besonders blöd in dem Fall auf der falschen Seite gestanden zu haben: Adlige wurden hingerichtet und ihre Burgen geschleift. Die Mutter des Königs wurde ins Exil nach Brüssel gedrängt. Der Kardinal war somit der Wegbereiter des Absolutismus in Frankreich.

Freunde macht machte sich der Geistliche damit nicht: Richelieu musste schauen, dass er nicht um die Ecke gebracht wird. Es gab eine ganze Reihe von Verschwörungen, die er alle überlebte – was man von denen, die diese initiierten nicht sagen kann.

Er schaffte es nicht nur, sich um die schönen Künste zu kümmern (er ist der Gründer der Académie Française), Erstaunlicherweise hatte er bei den ganzen Angelegen, um die er sich zu kümmern hatten, auch noch geschafft, sich um seinen Finanzen zu kümmern. Dass er wohlhabend war, kann man auch daran ersehen, dass er sich in unmittelbarer Nähe des Königs ein Schloss bauen ließ, welches beträchtliche Ausmaße hatte und für eine alleinstehenden Mann und eine Reihe von Katzen überdimensioniert wirkt: das Palais-Cardinal. Es dürfte keine große Überraschung sein, dass es der Gebäudekomplex ist, der uns heute als Palais-Royal bekannt ist. Als Richelieu 1642 starb, war er einer der reichsten Männer Europas.

Jef Schrameck, weit von diesem Reichtum entfernt, ereilte in der Straße großes Pech. Der Kompagnon von Louis Thouret hatte viele Jahre vor den gemeinsamen Unternehmungen einen Einbruch geplant. Der Dieb mochte sich bei dem Einbruch nicht geschickt angestellt haben, schließlich wurde er entdeckt. Aber als die Polizei ihm auf den Fersen war, zeigte er, wie man eine spektakuläre Flucht inszeniert und machte er sich über die Dächer der Häuser in der Rue de Richelieu in Richtung Rue Drouot davon. Nun hatte der Monsieur Schrameck eine Vorbildung als Artist, die Sie vermutlich nicht haben. Deshalb sollten wir den Bürgersteig benutzen, um so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen.

Gefasst!

Dass es sich bei der Rue de Richelieu um eine besonders hübsche Straße handeln würde, kann ich nicht behaupten. Es gibt ein Denkmal von Molière auf unserem Weg und wir passieren einen kleinen Park. Das eine oder andere hübsche Haus ist auch nett zu anzusehen, aber in der engen Straße findet sich auch so manch eher einfallsloser Neubau.

Ich persönlich habe sehr actionreichen Bilder im Kopf, wenn mir eine Flucht über die Dächer geschildert wird. Bei näherer Betrachtung ergeben sich gewisse Zweifel, ob Schrameck seine Flucht nur über die Dächer absolviert haben könnte. In der Geschichte gibt es keine Anhaltspunkte, wo das Dachabenteuer begann. Simenon begnügte sich mit einer Von-Bis-Angabe. Um von der Rue de Richelieu in die Rue Drouot zu kommen, müsste er über das Boulevard-Dreieck Haussmann, Italiens und Montmartre – ein Sprung von der einen zur anderen Seite dürfte schlicht unmöglich gewesen sein.

Die Straße ist nach einem General benannt, der sich um die französische Artillerie verdient gemacht hat. Antoine Drouot wurde von Napoléon geschätzt und gehörte zu den Militärs, die ihn nach Elba begleiteten und auch wieder zurück. Gerade den Rückweg missbilligte Drouot, aber aus Loyalität gegenüber Napoléon war er dabei. Als die Zeiten des Kaisers endgültig vorbei waren, zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück und lehnte alle Offerten ab, Ämter zu übernehmen. Drouot war ein sehr bescheidener Mensch gewesen.

Wird der Name Drouot genannt, werden viele weniger an Kanonen denken, sondern an Auktionen. In der Straße findet sich das Hôtel Drouot, das größte Auktionshaus von Paris und ein großer Akteur im internationalen Kunstmarkt. In diesem kleinen Quartier haben sich jede Menge Händler von Briefmarken und Münzen angesiedelt.

Wir gehen jedoch ein Stückchen weiter und wenden uns an der nächsten Straße nach rechts. Nun befinden wir uns in der Rue de la Grange-Batelière, einer kleinen Straße, in der Schrameck letztlich gefasst wurde. Wir wenden uns in der Straße an der Hausnummer 9 nach rechts und spazieren durch die Passage Jouffroy.

Der Weg zu den Boulevards

Passage Jouffroy

Die Passage, die übrigens als erste Passage in Paris aus Stahl gebaut wurde und mit einem Glasdach versehen wurde, kann als Mittelstück einer Passagen-Kaskade gesehen werden. Gegenüber auf der Rue de la Grange-Batelière geht es mit der Passage Verdeau weiter, am anderen Ende der Jouffroy erblicken wir die Passage des Panoramas, welche auf der gegenüberliegen Seite des Boulevard Montmartre liegt. Diese Passagen wirken wie Vorläufer der heutigen Shopping-Center. Aber ob die auch, wie die 1847 eröffnete Passage Joffroy, mit einer Fußboden-Heizung aufwarten können?

Nachdem wir die Passage durchquert haben stehen wir am Boulevard Montmartre, den wir kurz zuvor schon einmal querten. Mir geht es so, dass ich beim Wort »Boulevard« an eine lange, breite Straße denke. Aber die Pariser sind der Meinung, dass es besser ist, die Boulevards in viele kleine Abschnitte zu teilen. So kommt es, dass eine »simple« Straße wie die Rue de Rivoli drei Kilometer lang ist, eine Rue de Richelieu 900 Meter, aber dieser Boulevard nur 215 Meter! Gut, bei Boulevards kommt es mehr auf die Breite an und da kann der Boulevard Montmartre mit 35 Metern aufwarten.

Auf dem Boulevard stehend schauen wir nach links und rechts. Sie müssten nun (theoretisch) die Bank erblicken, auf der Louis Thouret seinen letzten Coup mit Jef Schrameck plante. Die beiden Männer hatten sich hier ein Bekleidungsgeschäft als Ziel ausgeguckt und die Besitzer bestohlen.

Erst einmal flanieren wir auf den Boulevards weiter. Dazu wenden wir uns nach links und während wir so spazieren, kommen wir auf den Boulevard Poissonnière – hier fanden und finden sich einige Kinos, genauso wie auch dem folgenden Boulevard de Bonne-Nouvelle, an dem Louis Thouret an dem Tag, an dem er ermordet wurde, seinen letzten Film in einem Kino sah. Simenon hat uns nicht verraten, welcher Film in welchem Kino es war – wollen wir hoffen, dass unser immer noch fiktiver Louis dabei einigen Spaß hatte.

Auf der Thouret-Spuren-Karte gibt es eine Zwischenstation zuvor. Um die zu erreichen biegen wir von dem Boulevard nach rechts ab. An der Ecke befindet sich ein Kino und die Straße – die Rue Poissonnière – ist sehr schmal. Gleich am nächsten Eck geht es nach links in die Rue de la Lune.

Das ist – aus touristischem Blickwinkel – eine unauffällige Straße. Auf der linken Seite befindet sich ein kleiner Spielplatz, so klein, dass einem der Begriff Park nicht in den Sinn kommt. Auf der rechten Seite findet sich die Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle de Paris, in der Sie kurz verschnaufen könnten. Was den Untergrund angeht, scheint sie sicher zu sein. Es handelt sich bei diesem Bauwerk um eine von zwei Kirchen, die auf Stelzen gebaut wurde (die andere ist die Kathedrale Notre-Dame). Warum sind wir in der Straße? Maigret wurde berichtet, dass hier Louis Thouret regelmäßig drei Waffeln kaufte. Von Waffelverkäufern ist heute nichts mehr zu sehen. Thematisch kommt dem Schokolade einer Süßigkeit noch am Nähesten, allerdings stößt das Schokoladen-Museum nur mit seiner Rückseite an diese Straße – das zählt im besten Fall nur knapp.

Die Straße führt uns zurück zu den Boulevards und damit wären wir auf dem Boulevard de Bonne-Nouvelle. Wir erblicken die Porte Saint-Denis, ein Triumphbogen der zu Ehren von Louis XIV. – der damals 34 Jahre alt war – errichtet wurde. Bevor es errichtet wurde, gab es hier ein Tor, welches zur Stadtmauer gehörte. Die Porte Saint-Denis diente als Vorbild für den Arc de Triomphe de l’Étoile, wobei dieser etwas größer ausgefallen ist. Das Vorbild für dieses Bauwerk ist in Rom zu finden – es ist der Titusbogen, ebenfalls ein torähnliches Gebäude. Triumphbogen sind freistehend und haben somit keinen praktischen Nutzen, waren also nicht in eine Stadtmauer eingefasst, wie es sich vermuten ließe.

Es ist egal, ob sie schon direkt am Tor nach rechts abbiegen oder die Straße danach. In jedem Fall biegen sie dann an der 2. Kreuzung nach links ab und befinden sich damit in der Rue Blondel. In dieser Straße befand sich die Bar, in der Jef Schrameck Stammgast war und seine Wetten abgab. Hier fanden die Polizisten die ersten Spuren von Jef Schrameck, denn dem Wirt der Kneipe wurde ein Bild von Louis Thouret gezeigt. Der Kneipier meinte daraufhin, dass Thouret kein ständiger Gast gewesen wäre, ganz anders als Schrameck.

Die Bedeutung des Straßennamens, so würde ich vermuten, war Schrameck egal – aber sie führt uns zu dem Triumphbogen zurück. Die Straße ist François Blondel gewidmet, der dieses Bauwerk konzipiert hatte. Die Ehrung in Form einer Straße hat der Mann noch aus einem anderen Grund verdient: In seinem Buch »Cours d’architecture« machte er sich Gedanken über die ideale Treppe und entwickelte eine Formel, die heute noch Gültigkeit hat – auch wenn sie ein wenig abgewandelt wurde. Dass Treppen der damaligen Zeit heute nicht mehr zu bequem für uns zu Steigen sind, liegt daran, dass wir (durchschnittlich) größer geworden sind.

Am Ende der Straße wenden wir uns nach links und steuern auf die Porte Saint-Martin zu. Bei diesem Bauwerk handelt es sich ebenfalls um ein Triumphbogen, welcher von einem Schüler François Blondels, Pierre Bullet, errichtet wurde. Gewidmet ist das 1674 errichtete Bauwerk dem Sieg von Louis XIV. im der in der Franche-Comté, die er während des Holländischen Krieges errang. Als die Stadtmauer entlang der Grand Boulevards existierte, die 1670 abgerissen wurde, war hier auch ein Stadttor gleichen Namens zu finden.

Théâtre de la Renaissance

Von hier aus sehen wir auf der rechten Seite des Tores das Théâtre de la Renaissance. Der Name des Theaters wurde erstmals 1838 erwähnt und wenn man es genau nimmt, das übrigens trifft auf viele andere Theater zu, handelt es sich um einen Trupp von Schauspieler:innen. Das ein Theater unbedingt mit einem Gebäude verbunden ist, scheint erst später in Mode gekommen zu sein. Sie spielten zuerst in dem ehemaligen Salle Ventadour. Drei Jahre später war Schluss mit der Unternehmung. Erst 1873 wurde das Theater an der Stelle, an der wir es heute finden, als feste Spielstätte eröffnet. Der Begriff gemahnt an Sprech-Theater, aber das Repertoire des Hauses umfasste auch immer wieder Opern. Heute hat sich das Théâtre de la Renaissance auf Komödien spezialisiert und damit Erfolg.

In einer Sackgasse zwischen dem Boulevard Saint-Martin und der Rue Meslay wurde Louis Thouret ermordet. Maigret hatte sich zum Tatort begeben, nachdem er von einem Inspektor des Arrondissements angerufen worden war. Dem war es komisch vorgekommen, einen Mann in gelben Schuhen, in einer solchen Umgebung vorzufinden. Offenbar hatte er geahnt, dass es kein leichter Fall werden würde, und sich deshalb an den Experten gewandt. Wer möchte, kann an dieser Stelle einmal kurz innehalten, und eine kleine Schweigeminute für die tote literarische Gestalt einlegen, bevor es auf die andere Straßenseite geht.

Realität und Vorstellung von diesen Boulevards haben übrigens in meinem Fall wenig miteinander zu tun. In meiner Vorstellung hätte es in der Mitte der Straße einen Streifen geben müssen, ziemlich breit sogar, mit Grünanlagen und Bänken. Die Vorstellung ist, wenn man sich Pariser Boulevards vor Augen hält, nicht so fern von der Gestaltung vieler Boulevards. Der Boulevard direkt vor Maigrets Haustür war genauso gestaltet. Just, die Grand Boulevards mögen Bänke haben, aber man sitzt am Straßenrand. Schauen wir speziell auf den Boulevard Saint-Martin, könnten einem Träumer die Tränen kommen: Die Straße ist für einen Boulevard sehr schmal und hat auch noch Treppen.

Théâtre de l’Ambigu

Wir stehen nun auf dem Place Johann Strauss, auf dem sich auch eine Büste des Komponisten. Schauen wir in die Richtung, aus der wir gekommen sind, so erblicken wir einen Neubau, der selbst mit viel Mühe nicht attraktiv wird. An dieser Stelle hat früher das Théâtre de l’Ambigu gestanden. Damit begann der Straßenzug mit einem Theater und er endete mit einem. Gut, das hat man kaputt gemacht, und irgendwie kommt da in mir der Nostalgiker durch und Traurigkeit macht sich breit.

Das Theater wurde ursprünglich als Marionetten-Theater gegründet und fand in den 20er- oder 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts seinen Platz am Boulevard Saint-Martin. Es war eines der wenigen Theater, das das große Aufräumen um den Boulevard du Temple herum überstand. Marionetten waren zu der Zeit nicht mehr das Thema gewesen. Gespielt wurden Dramen, Boulevard-Stücke wie auch Vaudevilles – es wurde ein ganz »normales« Theater. Die schon erwähnte Sarah Bernhardt pachtete das Theater im Sommer 1882. In den 1920er-Jahren wurde das Gebäude in ein Kino umgewandelt, bis es 1954 als Theater wiedereröffnet wurde.

Ein Ruhmesblatt für den Kultusminister André Malraux war das Thema nicht: 1966 wurde das Theater geschlossen, obwohl noch regelmäßig Veranstaltungen stattfanden. Es sollte abgerissen werden und die Kulturbeamten versprachen zuerst, dass der Theatersaal erhalten bliebe und verstiegen sich auch in die Behauptung, dass das gesamte Gebäude erhalten bliebe. Da waren die Abrissarbeiten schon im Gange.

So müsste Simenon, so er noch leben und schreiben würde, den Roman etwas umformulieren:

Eines Tages, zu Anfang seiner Ehe, hatte er beschlossen, sich gelbe Schuhe zu kaufen, und war fast rot geworden, als er den Laden betrat. Übrigens war das am Boulevard Saint-Martin gewesen, gegenüber dem hässlichen Neubaugebäude am Place Johann-Strauss.

An der Büste des Österreichers stehend können wir uns umdrehen und blicken auf einen Weg, der vor nicht allzu langer Zeit nach Cleews Vellay benannt wurde, der sich im Kampf für AIDS-Betroffenen und einen besseren Umgang der Gesellschaft mit den Infizierten stark gemacht hatte.

Gehen wir auf diesem Weg, ein paar Schritte, so befinden wir uns zwischen dem Boulevard und der Rue René-Boulanger. Letztere trägt diesen Namen seit dem Jahr 1944 und ist einem französischen Gewerkschafter und Widerstandskämpfer gewidmet, der in einem Gestapo-Gefängnis zu Tode gefoltert wurde. In der Geschichte um Louis Thouret wird die Straße mit ihrem vorherigen Namen Rue Bondy geführt und in der Straße befand sich die Firma, in der der Lagerverwalter Jahrzehnte gearbeitet hatte, bevor die Firma geschlossen wurden.

Die gelben Schuhe waren schon eine Überraschung gewesen, aber die Tatsache, dass es die Firma nicht gab und die Ehefrau nicht darum wusste, machte den Kommissar wirklich sprachlos. Eine Concierge erzählte ihm die Geschichte der Firma und erwähnte, dass sie öfter mal Besuch von dem ehemaligen Angestellten bekam, der offenbar eine wirklich treue Seele war. (Nun ja, was ist relativ, denn seine Frau dürfte das nach dem Tod nicht mehr so gesehen haben.)

Außerdem war die Rede davon, dass ein Kino gebaut werden sollte. Davon ist nichts zu sehen. Was damals nicht passierte, passierte später auch nicht. Es gibt ein paar Neubauten in der Straße, ansonsten sieht sie recht typisch aus – eine Mischung aus kleinen Geschäften und Restaurants.

Sie können von hier aus noch ein paar Schritte in der Straße machen oder sie marschieren auf den Boulevard Saint-Martin zurück. Auf jeden Fall führt unser Weg auf den Place de la République.

Langweilig

Über andere Pariser Plätze können Reiseführer stundenlang referieren. Gerade mit drolligen und merkwürdigen Vorkommnissen sieht es bei diesem edel benamten Platz, auf dem wir uns nun befinden, dürftig aus. Eigentlich ist da nur der »Wasserturmvorfall« … ich zäume das Pferd mal von hinten auf.

Abd al-Aziz war jung, als er mit etwa 20 Jahren die Macht in Marokko übernahm. Sultan des Landes war er sechs Jahre zuvor geworden. Die Regierungsgeschäfte führte jedoch ein Spezi seines Vaters namens Ba Ahmad, der keine große Sympathie für die Versuche der Europäer hatte, Einfluss über das Land zu gewinnen. Nach dessen Tod im Jahre 1900 änderte sich die politische Ausrichtung, da Abd al-Aziz ein Bewunderer der Europäer war. Dieser Richtungswechsel überzeugte nicht alle in dem nordafrikanischen Land, in der Opposition fand sich auch sein Halbbruder Mulai Abd al-Hafiz wieder. Der wurde zu einem Führer des Widerstands. (Ohne, dass dies einen nennenswerten Einfluss auf die Geschichte um den Wasserturm-Vorfall gehabt hätte: Besagter Mulai übernahm zwar 1908 die Macht von seinem Bruder, agierte jedoch eher ungeschickt, so dass er schon vier Jahre [1912] abdankte und ein großer Teil von Marokko ein französisches Protektorat wurde, der Rest wurde Spanien zugeschlagen. Der Ex-Sultan ging nach Frankreich ins Exil. Geschichte hat Sinn für Ironie.)

Der pro-europäische Kurs seines Bruders hatte zur Folge, dass sich französische Truppen auf marokkanischem Boden befanden. Anhänger von Mulai Abd al-Hafiz übten sich nicht im friedlichen, passiven Widerstand, sie griffen auch die französischen Streitkräfte aktiv an. Einer dieser Angriffe von Hafids Männern galt in der Nacht vom 7. und 8. April 1908 dem Lager des Generals Albert d'Amade und verlief für die Angreifer nicht erfolgreich. Der General entschied, den Angreifern bei Tage nachzusetzen. Das war Aufgabe der Kavallerie und dieser gehörte der Capitaine Clément Loubet an. Der Offizier wurde bei dieser Aktion so schwer verletzt, dass er den Tag nicht überlebte. Ein Fort, welches 1908 erbaut wurde, trug seinen Namen und in Settat wurde ein Denkmal zu seinen Ehren errichtet. Die Marokkaner legten keinen größeren Wert auf dieses Denkmal – im Internet sind keine aktuellen Bilder zu finden, auf denen ein Monument zu sehen wäre, welches so aussieht wie die historische Loubet-Säule.

Der Place de la République war Anfang sehr klein und vor allem, hatte er einen anderen Namen: Place du Château-d'Eau. Wer nun denkt, da wäre vielleicht ein Wasserschloss im Spiel, der täuscht sich! Danach müssen Sie nicht suchen! Auf dem Platz stand früher ein Brunnen mit eindeutigem Zier-Charakter und dieser gab dem Platz seinen Namen. Die Fontäne musste weichen, als sich die Pariser auf dem Platz eine Säule zu Ehren der Republik entschieden. Weichen mussten zu der Zeit der Vergrößerung des Platzes eine ganze Reihe von Theatern, diese Bereinigung war schon vormals Thema gewesen. Der neue Name kam 1879 über den Platz, die Säule wurde vier Jahre später errichtet. Sie war der Republik gewidmet.

Einen Brunnen findet man als Tourist normalerweise viel hübscher. Der wurde demontiert und im Schlachthof von La Vilette im Norden von Paris wieder errichtet.

Jetzt stellt sich die Frage, was der Loubet mit diesem Platz zu tun hatte: Vier Jahre und einen Monat vor seinem Tod in Marokko war der Offizier in den zuvor erwähnten Vorfall verwickelt. Armeeangehörige auf diesem Platz waren völlig normal. An dem Platz befand sich die Caserne du Château-d'Eau. Wenn wir den Platz aus der Rue René-Boulanger betreten (oder auch dem Boulevard Saint-Martin), dann sehen Sie das Kasernengebäude auf der anderen Seite des Platzes. Am 7. Mai 1904 fand sich auch Guillaume Joseph Robillard auf dem Platz ein. Der Mann war bei der Gewerkschaft der Kupferschmelzer als Sekretär angestellt. Er wollte zur Arbeit und hatte nicht unbedingt geplant, sich eine Parade anzuschauen. Problematisch war, dass er es mit dem Militär nicht so hatte.

Aber an dieser Tag fand eine Parade statt und ein Trupp des Aufmarschs, so möchte ich es unmilitärisch nennen, wurde von Loubet geführt. In den Berichten hießt es, dass Robillard beim Versuch sich durchzuschlängeln, sich bedrängte fühlte und deshalb nach den Zügeln des Pferdes, auf dem Loubet saß, griff. Eine gute Idee war es nicht, denn der Offizier reagierte sofort und schlug mit der Hand auf den Gewerkschafter ein, um diesen an seinem Tun zu hindern. Lobet musste nicht lang auf Unterstützung warten, ein Sergeant kam ihm zur Hilfe und Robillard war nach diesem Vorfall ramponiert. Da es sich nicht gehört, die Zügel anderer Männer Pferde zu ergreifen, musste Robillard für einen Monat ins Gefängnis. Solch ein Verhalten schätzte man überhaupt nicht, gerade dann nicht, wenn der Delinquent als Anarchist verschrieen ist.

Der Platz spielt in einigen Maigrets eine Rolle. Dafür ist er prädestiniert, wohnte das Ehepaar Maigret nicht weit entfernt. Beispielsweise verbrachte in »Maigret amüsiert sich« der Kommissar seine Vormittage in einem Café an dem Platz und studierte die Zeitungen. Einen gastronomischen Touch hat der Platz auch im Thouret-Fall: In einem Bistro telefonierte der Kommissar, aß und wartete mit Arlette, einer Zeugin, darauf, dass Lapointe sie zum Schutz unter seine Fittiche nahm oder umgekehrt.

Ein kleiner Schlenker

Canal Saint-Martin – Pont Tournant

Wenn wir den Platz diagonal überqueren würden, kämen wir auf die Avenue de la République. Aber wir erlauben uns einen kleinen Abstecher und gehen die Rue Léon Jouhoux entlang, bis wir an den Canal Saint-Martin stoßen. Dort orientieren wir uns nach rechts und flanieren nun an dem Kanal entlang, in dem so manche Leiche gefunden wurde. Zu dem Kanal gibt es einen separaten Beitrag, weshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen werden soll.

Aber grundlos sind wir nicht hier: Die Straße heißt Quai de Valmy und hier lebte die Lebensgefährtin von Jef Schrameck, Françoise Bidou. Dort hatte sich der Kompagnon von Louis Thouret vor der Polizei versteckt und dort fanden die Ermittler auch, wenn auch ein wenig später, einen Teil der Beute des letzten Coups. Wir gehen nur ein ganz kurzes Stück an diesem Quai, weshalb keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass in der Fantasie Simenons an unserem abspazierten Abschnitt sich die Wohnung der Bidou befunden hatte.

Dieses kleine Stück, das wir am Kanal entlangspazieren, ist das letzte Stück bevor der Kanal seinen Deckel bekommt. Der Straßenname ändert sich zu Boulevard Jules Ferry. So manch Afrikaner dürfte ein Problem damit haben, dass die Franzosen immer noch einen Boulevard diesen Namens haben. Auch in Vietnam wird man der historischen Persönlichkeit Ferry gemischte Gefühle entgegenbringen. Der Mann war in den 1880er-Jahren zweimal Premierminister gewesen und hatte ein Faible für Kolonialpolitik unter dem Aspekt der Ausweitung des französischen Einflusses. Der Akzent, den er in seiner Regierungszeit mit Erfolg setzte, war nicht von jedem erwartet worden.

Zuvor hatte er sich um Bildungspolitik gekümmert. Mit Fug und Recht gebührt ihm auf diesem Gebiet der Titel eines Reformators: Er führte den kostenlosen Grundschulbesuch ein, verbunden mit etwas, war wir heute als Schulpflicht verstehen würden. Darüberhinaus organisierte er die Lehrerausbildung neu und richtete die erste staatliche Mädchenschule ein. Für ihn war das Schulwesen eine Angelegenheit, die in den Händen des Staates liegen sollte. Als Bildungsminister ging er gegen Einfluss der Kirche auf die Bildung vor. Mit Ferry dürfte es den Leuten wie mit Michael Jackson gehen: Er hatte wirklich gute Sachen in seinem Repertoire, aber er baute auch ziemlichen Mist.

In die Zeit Ferrys fällt der Beginn des Französisch-Chinesischen Krieges. Die Militärs unserer Zeit haben schon erhebliche Probleme, wenn sie Krieg in fernen Ländern führen müssen. Leicht lässt sich ausmalen, wie es den Soldaten der damaligen Zeit ergangen ist und vor was für logistischen Herausforderungen sie standen. Obwohl die Franzosen ihre Ziele erreichten (und somit den Krieg de facto gewonnen hatten), stürzte Ferry über diesen Einsatz in Asien. Die Chinesen ihrerseits fanden, dass sie nicht schlecht gekämpft hatten und werten den Ausgang als unentschieden; teilweise sogar als gewonnenen Krieg.

Das Thema Kolonialismus spielt in Maigrets eine untergeordnete Rolle. Das sieht anders aus, wenn man sich das Gesamtwerk von Simenon ansieht. Da finden wir Spuren des französischen Kolonialismus sowohl in Romanen, Erzählungen, Reportagen und in seinen Fotografien.

Wir kreuzen nun die Avenue de la République und wenden uns nach links. Der Boulevard Jules Ferry geht übrigens in den Boulevard Richard-Lenoir über. Damit ist klar, dass wir auch am Zuhause von Maigret vorbeikommen. Natürlich knipsen wir hier ein paar Fotos und gehen dann weiter bis zur nächsten Kreuzung.

Finale

Rue d’ Angoulême

Alles Schöne findet auch einmal ein Ende. Von der Kreuzung, an der wir uns nun befinden, gehen zwei Straßen nach links ab. Eine davon ist die Rue Jean-Pierre Timbaud. Früher trug die Straße einen anderen Namen, sie war als Rue d’Angoulême bekannt. Der vollständige Name der Straße lautete bis 1944/45 Rue d’Angoulême-du-Temple. Der Grund dafür, dass der Name der Straße in die Länge gezogen wurde, war, dass es eine Straße gleichen Namens im 8. Arrondissement gab. Deshalb wurde der Quartier-Name an den Straßennamen gehängt.

Die Tatsache, dass die Straße Mitte der 1940er-Jahre umbenannt wurde, lässt schon vermuten, dass es sich bei Timbaud um einen Widerstandskämpfer handelte. Wer darauf getippt hat, liegt richtig: Der Mann war ein kommunistischer Gewerkschafter, der sich der Résistance anschloss. Er starb sehr früh – im Jahr 1941 – als er von den deutschen Besatzern in einem Internierungslager erschossen wurde. Kurz zuvor war ein deutscher Offizier erschossen wurden, weshalb Timbaud zusammen mit 26 anderen Internierten erschossen wurde.

In der Straße hatte Louis Thouret sein Tages-Domizil gefunden. Er hatte sich bei Mariette Gibon eingenistet, die einzelne Zimmer vermietete. Die Nachbarschaft Thourets bestand aus Prostituierten. In dem Haus gingen sie jedoch nicht ihren Geschäften nach. So hatte er die Möglichkeit, sich dort tagsüber aufzuhalten – die Damen schliefen dann meistens – und wenn sie wach wurden, konnten sie sich mit ihm unterhalten oder sie spielten zusammen Karten. Er nutzte die Zeit, die er nicht mit der Vorbereitung seiner Coups oder dem Flanieren durch Paris nutzte, damit, dass er Abenteuer-Romane las. Es war ein Jammer, dass es letztlich seine Vermieterin war, die dafür sorgte, dass er umgebracht wurde.

Hin und wieder war Simenon akkurat und versorgte den Leser mit Hausnummern oder Indizien, dass sich ein Gebäude wiederfinden ließ. In diesem Fall ist es so, dass man keinen Anhaltspunkt hat, in welches Gibons Haus gewesen war. Warum sollte es mit dem letzten Anlaufpunkt anders sein, als mit den anderen zuvor? Nicht alle der siebenundzwanzig Straßen und fünf Plätze, die in dem Roman nach meiner Zählung erwähnt wurden, konnten in diese Tour integriert werden.

Gehen Sie nun die Straße weiter hinunter, stoßen Sie auf den Boulevard de Belleville, an dem sich eine Metro-Station finden lässt, die Sie zu Ihrem Ausgangspunkt oder einen beliebig Ort zurückführen wird. Belleville ist ein Stichwort, dass ich noch kurz aufgreifen will. Die Nähe der Unterkunft von Thouret zu diesem Viertel kommt nicht von ungefähr: Hier wurde er geboren und verlebte seine Kindheit.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.