luettich Inhaltsverzeichnis

Maigret und der Gehängte von Saint-Pholien

Maigret hatte in Brüssel, wo er sich aus dienstlichen Gründen aufgehalten hatte, in einem Café einen Mann beobachtet, der ärmlich aussah und trotzdem Tausend-Francs-Scheine zählte. Er entschloss sich, den Fremden zu verfolgen. Dieser fuhr über Amsterdam nach Bremen. Unterwegs tauschte Maigret den Koffer des Mannes – er hatte sich in Brüssel einen Koffer gekauft, der dem des Mannes aufs Haar glich, allerdings nur Zeitungspapier enthielt. Als der Mann den Koffer in seinem Hotelzimmer öffnete und seinen Verlust begriff, erschoss er sich.

Weiterlesen

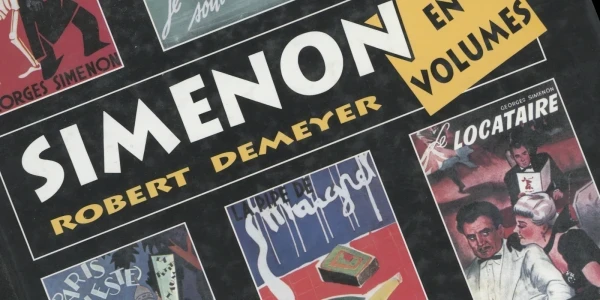

Simenon en Volumes

Unlängst hatte ich das Vergnügen in Lüttich zu weilen. In der dortigen Quasi-Simenon-Buchhandlung machte ich ordentlich Beute. In die Hände fiel mir eine Bibliografie von Robert Demeyer mit dem Titel »Simenon en Volume«, von der ich bis zu diesem Tag nichts gehört hatte, die aber auch schon über zwanzig Jahre alt ist. Wie es Bibliografien so an sich haben, handelt es sich um trockenen Stoff.

Weiterlesen

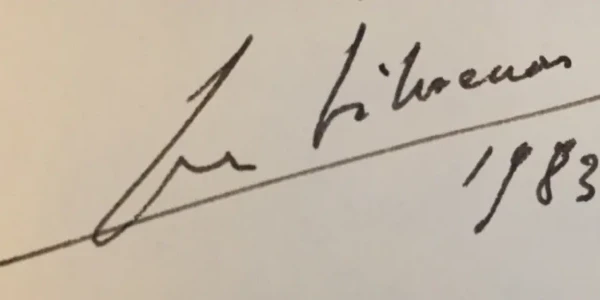

Seite 473

Wenn man schon mal die ein oder andere Biografie über Simenon gelesen hat, wird einem in diesem Kapitel – dem 43. – einiges bekannt vorkommen. Tatsächlich gibt es Zeitungsartikel über die Wiederkehr des bekannten Sohnes der Stadt. Simenons Ankunft und seine Auftritte in Lüttich waren schließlich ein Ereignis. Zumal er bei der Gelegenheit auch alte Journalisten-Kollegen traf.

Weiterlesen

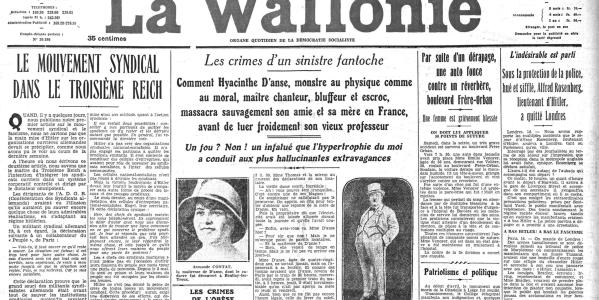

Der Weise von Boullay

So viele lose Fäden – doch an welchem beginnt man zu ziehen? Der Roman »Die Verbrechen meiner Freunde« macht es einem nicht leicht. Angefangen bei der Frage, warum Georges Simenon die Bezeichnung »Freunde« im Titel verwendete, über »Nanesse« bis hin zu dem im Mittelpunkt stehenden Hyacinthe Danse. Hinzu kommt der Abgleich von Realität und Fantasie.

Weiterlesen

Vom Platz zum Park

Erst ein spätes Treffen in einem Café, wobei der Einladende nichts sagte. Auf dem Heimweg wollte Maigret jemand eine Kugel auf den Pelz brennen. Er wünschte sich, es würde besser laufen. Am nächsten Tag ging er in der Früh über den Square d’Avroy. In der Übersetzung heißt es: »[...] des Square d’Avroy, den Maigret gerade überquerte [...]«. Da wurde dem Übersetzer wohl ein Bär aufgebunden.

Weiterlesen

Copy-Shop in Lüttich?

Maigret hatte einen Brief in sein Lütticher Hotel bekommen. Der sehr geehrte Herr Kommissar, so stand es in dem Schreiben, möge sich doch bitte in dem Café de la Bourse hinter dem Théâtre Royal einfinden. Sehr interessante Neuigkeiten zu dem Fall könnten überbracht werden, hieß es dort. Für Maigret war das berufsbedingt spannend. Und wir finden noch ganz andere Aspekte ...

Weiterlesen

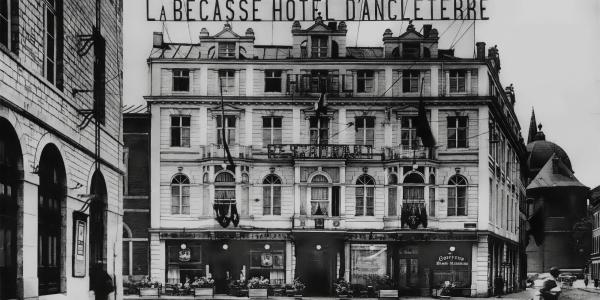

Die Bahnhofshotels

Ein Hotel an einem Bahnhof zu eröffnen, es sei denn, es handelt sich um einen kleinen Weiler, war immer eine gute Idee. Mit der Namensgebung mussten sich die Hoteliers nicht anstrengen. Viele nannten ihre Etablissements »Hotel zur Eisenbahn« oder in Frankreich »Hôtel du Chemin de Fer« – in zahlreichen Variationen. Die Gäste wussten intuitiv, wo sie ihre Bleibe zu suchen hatten.

Weiterlesen

Seite 459

Was für ein Ritt! Nach dem Lesen dieses Kapitel musste ich schauen, ob Simenon wirklich die übliche Seitenzahl »eingehalten« hatte. Geht es anfangs beschaulich um Nachbarn in Lakeville, wechselt Simenon im Verlauf zu seinen Eskapaden in New York und einer Love Boat-Überfahrt nach Europa, um schließlich seine triumphale Ankunft in Frankreich zu beschreiben.

Weiterlesen

Maigret plus Features

Über den Film selbst ist an dieser Stelle erst einmal wohl alles gesagt worden. Die Varianten für das häusliche Filmvergnügen sind nun herausgekommen. Ich habe einen Blick auf die DVD-Variante geworfen, denn interessant ist in erster Linie die Ausstattung, die über den Hauptfilm hinausgeht. Das wird kein sehr langer Blick, denn das Bonus-Material der DVD ist etwa vierzig Minuten lang.

Weiterlesen

Die Guten ins ...

Wer, frage ich mich, verschickt eine Ansichtskarte, auf dem ein Gefängnis abgebildet ist? Die Frage stellt mich vor ein Rätsel. Die Eltern, die den Verwandten mitteilen wollen, dass »Söhnchen im Augenblick gut untergebracht ist«, oder waren es die Insassen, die Freunden schreiben wollten, dass »sie vor dem Gebäude am Soundsovielten abgeholt werden wollten«. Völlig unklar.

Weiterlesen

Am Ende ist nichts gut

Leser:innen dürfte an Kriminalgeschichten unterschiedliche Aspekte interessieren. Manchmal ist die Frage, wie der Fall aufgeklärt wird. Oft natürlich auch, wer die Tat verbrochen hat. Und wenn die Aufklärung erfolgt ist, ist es schon interessant zu erfahren, wie es mit der Täterin oder dem Täter weitergeht. Simenon führt seine Geschichten recht oft über die eigentliche Auflösung hinaus.

Weiterlesen

Hinter der Oper

Dies wäre die Gelegenheit, ein Loblied auf meine Volksbank zu singen – aber wen würde das interessieren? Diejenigen, die sich bei Google über die Bank auslassen, die sich unmittelbar hinter der Königlichen Oper von Lüttich befindet, klingen sauer und bezeichnen den Service des Instituts als kafkaesk. Zu Simenons Zeiten war dort übrigens kein Geldinstitut beherbergt.

Weiterlesen