Bildnachweis: –

Fünfzig Prozent mehr

Wo ein Buch als Ausstellungskatalog daherkommt, da muss es auch eine Ausstellung gegeben haben. Wir haben damit gleich zwei Premieren, die mit diesem Band verbunden sind. Zum einen die erste Exposition, bei der Bilder von den Reportagen Simenons in den 1930er-Jahren gezeigt wurden. Ebenso wie den ersten Katalog mit Fotos von Simenon aus der Zeit. Ort: Charleroi (Belgien); Zeit: 1999.

Charleroi liegt im französischsprachigen Teil Belgiens und ist die drittgrößte Stadt des Landes. Auf diesen letzten Fakt soll später noch einmal zurückzukommen sein, genauso wie auf die Tatsache, dass die Stadt eine industrielle Vergangenheit hat, die stark vom Kohlebergbau und der Stahlproduktion geprägt worden ist. Branchen, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert florierten und der wirtschaftliche Entwicklung der Region maßgeblich ihren Stempel aufdrückten.

Heute schaut das ganz anders aus und wie so viele Gegenden, die eine solche Historie haben, hat auch Charleroi mit einem ökonomischen Strukturwandel zu tun, der herausfordernd war und Spuren hinterließ.

Die Tatsache, dass es sich um eine Großstadt handelt – 200.000 Einwohner hat sie heute –, war mir nicht bewusst. Aber ganz ehrlich: Eigentlich besteht für mich Belgien nur aus den Städten Lüttich, Brüssel und Antwerpen. Und wenn man sterben will, dann vielleicht noch Brügge. (Scherz!)

Die Industriestadt liegt etwa 50 Kilometer (sehr konservative Schätzung) von der französischen Grenze entfernt und vielleicht ist es verzeihlich, dass man sich auf dem Weg nach Frankreich ausgerechnet mit der Stadt nicht beschäftigt. Warum – zumindest ich – davon ausgegangen bin, dass es sich um eine Kleinstadt handeln müsste, wo ich doch mehrmals vorbeigefahren bin und den Flughafen gesehen habe, ist mir gerade ein völliges Rätsel.

Das Museum

Kulturell hat Charleroi ebenfalls viel zu bieten, darunter das renommierte Musée de la Photographie. Dieses gilt als eines der bedeutendsten Fotomuseen Europas. Besucher erwartet eine beeindruckende Sammlung von über 80.000 Fotografien. Beleuchtet wird darin die Entwicklung der Fotografie von ihren Anfängen im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Das Museum, welches in einem ehemaligen Karmeliterkloster untergebracht ist, bietet großzügige Ausstellungsflächen. Als Grundstock darf man wohl die permanente Schau sehen, die ergänzt wird durch Expositionen zu wechselnden Themen.

Ein solches war auch Simenon und seine Fotografie. Den Gedankenanstoß hat Michel Carly gegeben, der ein Buch über die Gegend und seine Bezüge in Simenons Werk schrieb (»Le Pays Noir de Simenon« – es muss nicht erwähnt werden, dass es eine deutschsprachige Ausgabe nicht gibt, nicht wahr?). Freddy Bonmariage stellte dann die passenden Kontakte zum Fonds Simenon in Lüttich her und Resultat war schließlich Ausstellung.

Aus den wenigen Informationen in dem Buch lassen sich keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob es alle Bilder aus der Ausstellung auch in den Katalog geschafft haben und wenn ja, welche Kriterien die Auswahl bestimmten. Wie auch in dem etwa zeitgleich erschienenen Bildband »Simenon photographe« wird den Abbildungen aus Charleroi, die Simenon in den 1930er-Jahren aufnahm, großer Raum eingeräumt. Damit wird klar, warum diese Stadt der ideale Ort für die erste Simenon-Ausstellung war, die sich den Fotografien des Schriftstellers widmete.

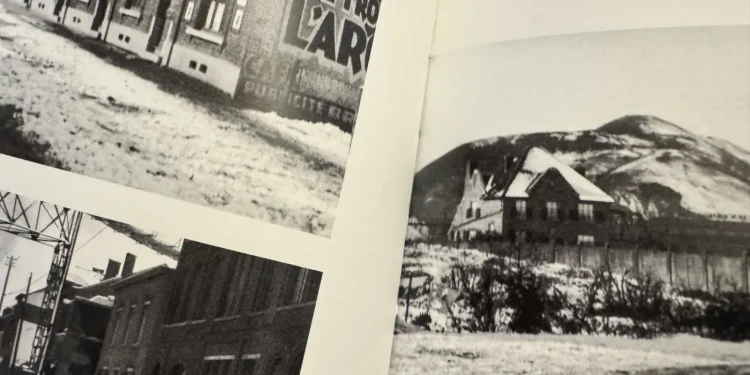

Der Katalog

So wundert es auch nicht, dass in dem Katalog die Abbildungen aus Charleroi an den Anfang gestellt werden. Neben Bildern von Industrieanlagen und Menschen auf den Straßen, gibt es eine eigene Serie von Fotos – früher sagte man wohl Film –, auf denen Simenon Personen ablichtete, die er im Palais de Peuple von Charleroi traf. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein nicht Gebäude, das von Gewerkschaften errichtet wurde – von den Geldern der Arbeiter – und in dem sich neben Büros auch zahlreiche Geschäfte und Restaurants befanden.

Simenon bemerkte dazu im übertragenen Sinne an, dass man in dem Gebäude nicht die antraf, denen es wirklich schlecht ging. Und in dem »Palast« soll sich damals auch das beste Restaurant der Stadt befunden haben. Also sind die Bilder aus dem Gewerkschaftsgebäude nicht von einer besonderen Traurigkeit und machen niemanden ein schlechtes Gewissen. Außer vielleicht denen, die sich um postum um die ärmeren Gewerkschaftsmitglieder der damaligen Zeit sorgen.

Nun ist es nicht so, dass der Charleroi-Zyklus den Katalog dominiert. Wie in anderen Simenon-Fotobänden, gibt es ebenso den Blick in die weite Welt mit Fotografien Simenons aus osteuropäischen Ländern, Afrika und Lateinamerika.

Vergleicht man den Umfang mit dem Bourlard-Titel, so stellt man fest, dass fast 50 Prozent mehr Bilder in diesem Katalog befinden. Hat man beide Titel, dann wird einem beim Durchblättern des »kleinen Bruders« nicht das Gefühl beschleichen, dass etwas vermisst wird.

Zwei Texte

Der Katalog-Band kommt mit zwei Vorworten daher: Eingeleitet wird es mit einem Text von Jeanne Vercheval-Vervoort, die sich mit dem Leben von Simenon beschäftigt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus biografischen Notizen und Zitaten sowohl aus dem autobiografischen Werk Simenons wie aus Sekundärliteratur zu Simenon.

Im zweiten Teil ihres Textes geht Vercheval-Vervoort auf das literarische Wirken ein und stellt Verknüpfungen zu seiner Wahrnehmung von Menschen her. Dazu meint sie:

Simenon ist ein Mann der Bilder. Er rahmt seine Figuren ein. Er versetzt sie an Orte, die sie umgeben, gefangen halten (die Tristesse) oder befreien (das Licht).

Interessanterweise formuliert auch Vercheval-Vervoort – die eine ausgewiesene Linke ist und gemeinsam mit ihrem Mann schon 1983 einer Gruppe beitrat, die das Ziel hat, ein Museum zu schaffen, wie es dann in Charleroi entstanden ist – einen Aspekt sehr vorsichtig:

Sein Blick blieb derselbe, egal ob er in Paris, in der Vendée, in der Schweiz oder in den Vereinigten Staaten lebte.

Ähnliches ist bei Bourlard zu lesen, nur mit dem Unterschied, dass er das nicht auf geografische Punkte begrenzte, sondern auf soziale Schichten und Ethnien. Und er formulierte es meines Erachtens wesentlich schärfer als die Grande Dame des Museums der Fotografie es tat.

Simenon selbst war nach ihren Zitaten der Meinung, er hätte in seinem Werk – sowohl in Romanen wie in Reportagen – politische Überlegungen entsagt. Sie folgt der Auffassung, dass es durchaus sozialpolitische Äußerungen von dem Schriftsteller gegeben hat und das sein Herz manchmal der Linken zugeneigt gewesen war. Sie beendete ihren Beitrag mit einem Zitat Simenons aus »Der große Bob«:

Wenn jeder für das Glück eines einzigen Menschen Verantwortung übernehmen würde, wäre die ganze Welt glücklich.

Das hört sich dann wohl selbst für eine Feministin aus dem Arbeitermilieu, die wirklich viel erreicht hatte, arg idealistisch an.

Der zweite Text in dem Buch befasst sich – nicht sehr überraschend – mit den fotografischen Aspekten. Autor ist Alain Bertrand, ein belgischer Schriftsteller und Journalist, der sich auch in seinen Werken mit Simenon beschäftigte (die Vergangenheitsform ist mit Bedacht gewählt, den Bertrand ist schon 2014 verstorben).

In diesem Text kam mir eine Formulierung unter, die ich bisher noch nicht gelesen hatte: Simenon wurde als »Citroën der Literatur« bezeichnet. Dass der Schriftsteller als eine Textfabrik betrachtet wurde – in seiner Zeit als Groschenroman-Autor noch mehr als später, als er sich der »Literatur« zuwandte – kann man verstehen. Die Frage ist natürlich, warum gerade Citroën? Und wirkt ein solcher Vergleich wirklich ehrenvoll? Da müsste man mit einem Autoliebhaber sprechen, der sich mit alten Wagen auskennt. Insbesondere den Citroëns der 1920er- und 1930er-Jahre.

Bertrand beginnt seine Ausführungen mit den Reisen Simenons auf Frankreichs Flüssen und Kanälen. Die bereiste der Autor mit seinem Boot – der »Ginette« – und verfasste später einen Bericht dazu. Der zuvor erwähnte Tristan Bourlard hatte in seinem Text angemerkt, dass Simenon Reisetagebücher für unnötig hielt. Kurz bevor der Artikel fällig war, wiederholte er die Reise noch einmal – diesmal aber nicht mit Frau, Dienstmädchen und Hund, sondern mit dem Fotografen Hans Oplatka. Es ging Simenon dabei weniger um den Text, sondern um die Frage, wie er illustriert werden kann.

Wer die Beiträge auf dieser Seite fleißig mitliest, dem dürfte der Name des Begleiters schon untergekommen sein: Hier wurden ein paar Zeilen über ihn verloren und nein, das Buch ist (Stand: August 2025) noch nicht erschienen.

Um Kollaborationen geht es auch im weiteren Text, denn Simenon hatte den richtigen Riecher gehabt und auf durch Fotos illustrierte Einbände gesetzt. Dazu arbeitete er beispielsweise mit der renommierten Fotografin Germaine Krull zusammen. Mit ihr hatte er eine Krimireihe geplant, die mit Fotografien illustriert werden sollte. (Hierzu sei angemerkt, dass die Geschichten, die Simenon veröffentlichte, schon seit geraumer Zeit in Journalen erschienen. Diese pflegten die Geschichten mit Zeichnungen zu illustrieren. Zeitungen taten das bei Fortsetzungsromanen, in eingeschränktem Rahmen, ebenfalls.) Der Aufwand, Fotografien für die Geschichten zu erstellen, war ungleich höher. Und da dieses Konzept mit dem ersten Roman (»La Folle d’Itteville«) kein Erfolg wurde, gab es auch keine Fortsetzungen.

Bemerkenswert ist, wie Bertrand die Fotos von Simenon wertet. Hat man zuerst die nüchterne Perspektive des Fotografen gelesen, dann erscheinen einem die Einschätzungen des Schriftstellers sehr blumig:

Die in Charleroi aufgenommenen Porträts sind von einer seltsamen Dichte beseelt, die zugleich sehr vertraut und sehr geheimnisvoll ist. Jeder der Darsteller scheint uns eine Geschichte zu erzählen, uns ein Geheimnis zu verraten, das so bedrückend ist, dass es über die Grenzen der geschriebenen Sprache hinausgeht. Alle diese Bilder aus dem Pays Noir haben eine besondere Stimmung, eine Atmosphäre wie in einem Aquarium.

Bei aller Liebe und einem Wohlwollen gegenüber Simenon: Da sitzen Männer und Frauen und schauen in die Kamera. Im besten Fall – manchmal sind sie auch anderweitig beschäftigt. Sie schauen so, wie in der damaligen Zeit in die Kamera geschaut hat. Von meinem Urgroßvater gibt es auch Bilder und er blickte genauso in den Apparat. Dass er nennenswerte Geheimnisse gehabt hätte, ist nicht überliefert. Und ja, die Bilder von damals wirken oft wie ein Aquarium – aber liegt das nicht viel eher an den technischen Gegebenheiten?

Irritiert war ich auch, als ich die folgende Einschätzung las:

In Polen scheint der Durchschnittsbürger vor der Kamera stehen bleiben zu wollen, mit Augen, die vor Stolz strahlen, ein Mensch zu sein, würdevoll, ohne etwas von seinem sozialen Elend zu verbergen.

Das ist auf eine merkwürdige Art und Weise schräg. Die blieben stehen und guckten? War es vielleicht nicht einfach Neugierde, weil ein fotografierender Mann irgendwo auf der Straße halt alles war … nur nicht normal? Beim Betrachten alter Postkarten, gerade im urbanen Bereich, fällt auf, dass es in irgendeiner Ecke immer Menschen platzieren, weil sie mit auf das Foto wollen. Auch bei Ansichtskarten aus Frankreich und Belgien. Wenn keine Menschen zu sehen wäre, die sich der Kamera zuwenden, das wäre merkwürdig.

Irritierend ist auch die Einschätzung des damaligen polnischen Durchschnittsbürgers. Lebten in Polen zu jener Zeit alle im sozialen Elend? Hier würde ich schon einmal anfangen wollen, zu differenzieren. Da wird Stadt- und Landbevölkerung über einen Kamm geschert, obwohl es erhebliche Unterschiede gab. Fast mag man sagen: Schau doch auf die Bilder, die Simenon gemacht hat. Und ja! Er hat auch Bildern von Kindern in ärmlichen, dörflichen Unterkünften gemacht und von obdachlosen Frauen mit Kindern auf dem Schoß.

Gerade bei dem letzten Bild denke ich mir vielmehr, dass die Frau vielleicht überlegt: »Was macht dieser Mensch da? Tut das wirklich nötig?« – Interpretation ist halt immer so eine Sache.

Mehr über »simenon als fotograf«

Eine wahre Freude

Mag sein, dass es eine steile These ist: Der Band »Simenon – Écrivain Photographe« von Freddy Bonmariage ist aktuell der zuletzt erschienene …

Der Knipser

Allseits bekannt dürfte sein, dass es in der Vergangenheit Ausstellungen mit Fotografien von Simenon gegeben hat. Über die Jahre haben sich auch ein …

Ein ganz anderes Kaliber

Vom 13. Januar bis zum 7. März fand eine Ausstellung mit Fotografien von Simenon im Jeu de Paume in Paris statt – allerdings im Jahr 2004. Schon …

Verwandte Themen

Der Knipser

Allseits bekannt dürfte sein, dass es in der Vergangenheit Ausstellungen mit Fotografien von Simenon gegeben hat. Über die Jahre haben sich auch ein …

Eine wahre Freude

Mag sein, dass es eine steile These ist: Der Band »Simenon – Écrivain Photographe« von Freddy Bonmariage ist aktuell der zuletzt erschienene …

Und was die Menschen, besonders die in Afrika gedacht haben, als da dieser fremde, merkwürdig weiße Mann vor ihnen mit der Kamera herumtobte, möchte man gar nicht erst nachfühlen.

Sehr informativ sind gerade die ersten Abschnitte des Textes, in dem es um den Weg von Simenon zur Fotografie geht. Bei seinen Einschätzungen der Abbildungen verliert sich der Autor aber ein wenig und sieht meines Erachtens zu viel. Dabei soll nicht in Abrede gestellt werden, dass interessante Zeugnisse entstanden sind, die das Leben der Menschen zur damaligen Zeit zeigten. Und Simenon war jemand, der es sich leisten konnte, die Apparate dafür zu kaufen und damit durch die Welt zu reisen. Damit zeigt sich deutlich, was für ein privilegiertes Leben er sich erarbeitet hatte. Denn, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man dabei nicht außer Acht lassen darf: Für den Luxus, den er sich leistete, hat er gearbeitet.

Den letzten Satz von Alain Bertrand mag ich guten Gewissens unterschreiben:

Auch wenn Georges und Tigy Simenon sich nicht um die Regeln der Fototechnik scheren, so verstehen sie doch beide ihren Blick so einzusetzen, dass sie den immateriellen, im Wesentlichen menschlichen Teil einer Welt einfangen, die von den Umwälzungen der großen Geschichte erschüttert wird.

Zusammenfassend: Mehr Bilder, mehr Seiten – die bessere Einführung in Sachen »Simenon und Fotografie« findet man in dem Buch von Tristan Bourlard.

Die Texte in diesem Band sind auf französisch und er umfasst 96 Seiten.

Nachtrag: Ursprünglich stand hier, dass der Zeitpunkt der Ausstellung unklar war. Das ist mittlerweile herausgefunden worden. Der Artikel wurde entsprechend umgeschrieben und feststeht, dass laut einem Artikel im belgischen »Le Soir« zufolge, die Ausstellung in Charleroi 1999 stattfand.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.