uebersetzung Inhaltsverzeichnis

Hochpreisig

Das Thema – »Le transport dans la bande dessinée polar de Georges Simenon« – scheint sehr interessant zu sein. Die Zielgruppe ist verhältnismäßig klein, keine Frage, deshalb ist es auch nicht überraschend, dass für eine Veröffentlichung einer solchen Studie ordentlich bezahlt werden muss. In diesem Fall werden für den Titel von Fatima Seddaoui etwa 60 Euro aufgerufen.

Weiterlesen

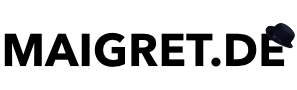

Anmerkungen zu Josephs Kopf

Einen klitzekleinen Augenblick war ich beim Lesen der Kurzgeschichte irritiert, denn Simenon schilderte, wie Touristen ein Schiff verließen und lenkte den Fokus auf ein Detail, das für Reisende bis vor wenigen Jahren typisch war: den um den Hals gehängten Fotoapparat. Ich fragte mich: Hatten die damals solche Fotoapparate? Dann: Touristen + Panama + 1930er-Jahre = reich!

Weiterlesen

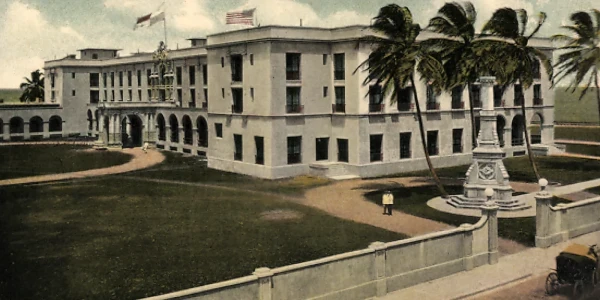

»L’Ostrogoth«

Zu den erfreulichen Nachrichten dieser Tage gehört, dass ich aus berufener Quelle erfahren habe, dass es eine Übersetzung von »L’Ostrogoth« geben wird. Dabei handelt es sich um einen Simenon-Comic, der die Phase des Autoren beschreibt, in der aus einem Groschenheft-Produzenten ein Schriftsteller wurde. Was steht zu dem Zeitpunkt schon fest, was ist gewiss?

Weiterlesen

Encore un petit verre

Vor ein paar Jahren hatte ich mich über meine Überraschung darüber ausgelassen, dass der berühmte Pflaumenschnaps bei den Maigrets in der Fantasie Simenons keiner war. Der Zufall ermöglichte mir nun eine Gegenprobe. Madame Baron war Pensionswirtin in Charleroi und wollte ihrem Gast Elie Nagéar etwas Gutes tun. Seine Geschichten faszinierten sie, und dazu gehörte ein Schlückchen.

Weiterlesen

»Madame Soundso, Herr Kommissar!«

Erstaunlich, wie schnell ich mich ablenken lasse. Gerade noch war ich bei dem einen Thema, dann prüfe ich eine Aussage und befinde mich plötzlich in einem ganz anderen Universum. Gerade eben noch, hatte ich mich mit Anreden beschäftigt und kurz darauf war ich bei Gebäck. In diesem speziellen Fall werde ich mal beides in einen Artikel packen.

Weiterlesen

Der Vorsteher, der keiner war

Könnte sein, dass der Eindruck entsteht, dass ich ein nörgeliger Typ bin, der nur auf der Suche nach Fehlern ist. Das entspricht nicht meiner Selbstwahrnehmung, was aber nichts zu sagen hat. Sei’s drum – ich glaube, dass ich ehrlich irritiert bin, wenn in der Geschichte was komisch ist. Geht mir bei Filmen und Serien auch so – aber darüber schreibe ich jedoch nicht. Nun zu Pietr ...

Weiterlesen

Der Code

Unzählige Male las ich das erste Kapitel von Maigrets Pietr-der-Lette und nie habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was uns Simenon über die Interpol erzählte. Das passierte erst heute und ich hatte gleich eine Reihe von Fragezeichen im Gesicht. Denn der Schriftsteller vermischte offenbar Tatsachen mit Fiktion auf kreative Weise. Und da sind wir noch gar nicht beim Organigramm.

Weiterlesen

Glücklicher Zufall

Im Print-Katalog von Carlsen ist es erwiesenermaßen korrekt, da ich jedoch den Online-Auftritt des Verlages besucht hatte, war ich sehr irritiert gewesen: Wer übersetzt wohl den Comic »Der Passagier der Polarlys«? Die Frage ließ sich klären – die Übersetzung wird von Christoph Haas vorgenommen. In den vergangenen Tagen wurden Unklarheiten beseitigt, die mit dem Thema zusammenhängen.

Weiterlesen

Der andere Rentner

Sprach- und Worterfindern hätte man auf den Weg mitgeben müssen: »Gibt es den Begriff schon im Wörterbuch? Dann streng dich an und lass dir einen neuen Begriff einfallen!« Ohne die Regel regierte die Faulheit und für ganz unterschiedliche Sachverhalte wurde der gleiche Begriff verwendet. Das führt – ehrlich gesagt – nur zu Konfusion. Insbesondere bei Übersetzungen.

Weiterlesen

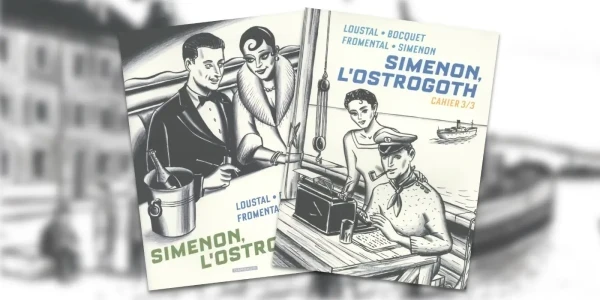

Als der Zug die Fähre nahm

Fliegen die Buchstaben, Wörter, Sätze beim Lesen an mir vorbei, entstehen vor meinem geistigen Auge Filme. Maigret und seine Kollegen, für jeden habe ich ein Gesicht. So geht mir das auch mit den Gesprächen, die geführt werden und den Handlungen, die uns der Autor in einer Geschichte schildert. Blöd ist’s, wenn dieser Film plötzlich durch ein Fehler im Skript gestört wird. Da wird es dann schräg.

Weiterlesen

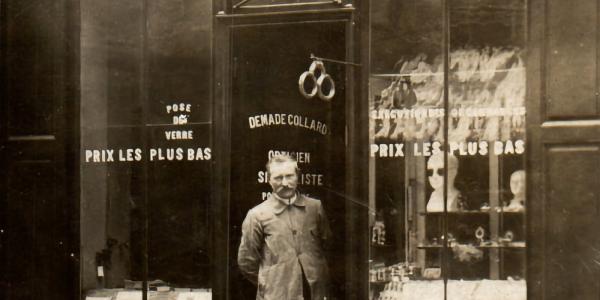

Plötzlich scharfsichtig

In der beliebten Reihe »Schau an, so etwas gab es auch mal« wird diesmal eine Gerätschaft vorgestellt, deren Nutzen spätestens seit dem späten 18. Jahrhundert infrage gestellt werden musste – sich aber bis in das 20. Jahrhundert behauptete. Wer heute auf den Trichter käme, mit diesem Accessoire – der Lorgnette – in der Öffentlichkeit aufzutauchen, dürfte modisches Aufsehen erregen wollen.

Weiterlesen

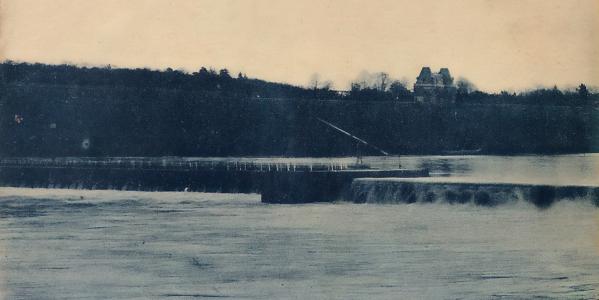

An falschen Ufern

»Moment, wo bin ich denn gerade?« Das kam mir bei dieser kleinen Affäre in den Sinn und unweigerlich auch die Frage, ob ich falsch liege, Simenon oder der Übersetzer. Aufgrund einer angeborenen Macke habe ich sehr ungern Unrecht, was aber nicht bedeutet, dass, wenn ich mich bestätigt sehe, ich unbedingt die Hände wie bei einem Sieg hochreiße. Diesmal geht es um Flüsse.

Weiterlesen