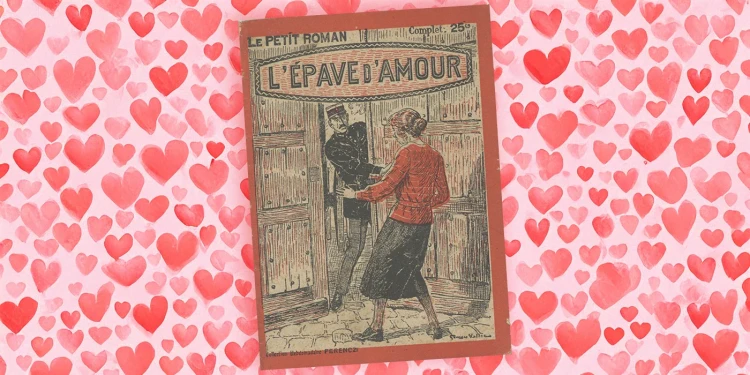

Bildnachweis: Das Überbleibsel einer Liebe – maigret.de

Das Überbleibsel einer Liebe

Ein Beitrag, der gleich zwei Unsicherheiten birgt. Da wäre zum einen die Frage, wie nennt man einen Simenon-Roman, der nicht unter dem Namen Simenon erschienen ist? Bei den Maigrets ist es einfach, die Begrifflichkeit »Pre-Maigret« ist schon eingeführt. Aber in diesem Fall: Handelt es sich bei einer solchen Geschichte um einen »Pre-Simenon« oder um einen »Non-Simenon«?

Der französische Verlag hat eine Antwort darauf gefunden – Bände, in denen solche Geschichten erscheinen, wurden in einer Reihe veröffentlicht, die den Namen »Simenon avant Simenon« trägt. Dass ich mir eine solche Kennzeichnung auch für den Pre-Maigret »Maigret im Nachtzug«[PMIN] gewünscht hätte, hatte ich schon vor Kurzem laut und deutlich formuliert.

Die zweite Frage: Bin ich nun an den Schund-Roman verloren? Gemeint sind die billigen Geschichten, irgendwie vorhersehbar in der Handlung und in denen ein gutes Ende garantiert wird? Hier immerhin habe ich eine Antwort: Die Zeit wird es zeigen …

Uuups, eine dritte Frage

Da wäre noch eine dritte Frage, die mir eingefallen ist. (Genau genommen war es die Zweite, die mir spontan in den Sinn kam, aber die scheint mir nicht ganz so dringlich zu sein.) Was war das gewesen, was ich da gelesen habe? Es könnte eine Liebesgeschichte gewesen sein … Die eines gefallenen Mädchen … Die einer unglücklichen Jugend und eines missglückten Lebens … Vielleicht sogar die Geschichte einer potenziellen politischen Affäre. All das könnte es gewesen sein. Wahrscheinlich ist es ein Cross over von Familien-Liebes-Drama.

Die Rede ist von dem Roman »L'epave d'amour«. Eine mögliche Übersetzung des Originaltitels wurde als Überschrift dieses Beitrags gewählt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Werk von Simenon, welches – es lässt sich leicht vorstellen – nicht unter seinem Namen erschienen ist, jemals den deutschen Markt erobern wird, dürfte bei genau 0% liegen. Deshalb erlaube ich mir auch hier ohne schlechtes Gewissen zu spoilern.

Zu behaupten, dass ich vorhergesehen habe, wie diese Story enden würde, wäre eine glatte Lüge. Das liegt an mangelnder Erfahrung im Genre der Kitsch-Romane. Die Regeln in dieser Spielart der Literatur sind mir nicht geläufig. Simenon hier für seine Kreativität zu preisen, kann ich mir nicht erlauben, da Experten der Materie vielleicht sagen könnten, dass das die bekannte Endkomposition dieser Art von Geschichten ist und diese die Kennnummer 38a trägt. Wie stände ich dann da? Also: Ich weiß nicht, ob das ein guter oder ein schlechter Kitsch-Roman ist.

Akt 1

Kurz festhalten möchte ich, dass der Anfang des Romans überhaupt nicht kitschig wirkt. Die Schilderungen der Umgebung und der Umstände lassen erahnen, dass dies Komponenten von Simenons späterem Erfolg werden würden.

Es war kaum sechs Uhr morgens, und da es noch nicht Frühling war, war die Sonne noch nicht aufgegangen. Der Himmel färbte sich jedoch grau, während ein trübes Licht zwischen den Reihen der stillen Häuser zu scheinen begann. In dieser Dämmerung eilten die Frühaufsteher mit den Händen in den Taschen und lauten Schritten dahin.

Und in der Nähe der Porte Saint-Denis, im Herzen von Paris, irrten einige Wracks umher oder kauerten in einer Ecke. Eine alte Frau mit unförmigem Gesicht schlief unter dem monumentalen Tor, und ihre Lippen bewegten sich im Schlaf.

Um die Frau geht es nicht. Eine andere Madame betritt kurz darauf die Bühne der Erzählung und schleicht in Richtung des Gefängnis Saint-Lazare. Sie ist nicht begehrenswert, nicht schön – die besten Jahre liegen schon hinter ihr. Sie sah ärmlich aus und den Schilderungen nach, war ihre Kleidung aus anderen Kleidungsstücken zusammengenäht. Bei der Frau, die ich mir um die vierzig vorstelle, handelte es sich um Josephine Maret. Sie nahm all ihren Mut zusammen und sprach einen Gefängnisaufseher, der vor dem Gebäude Wache schob, an.

»Monsieur ... Sagen Sie mir bitte, ist es wahr, dass Annie Maret hier ist, eingesperrt...«

Die Antwort war brüsk. Ehrlich auch. Und irgendwie implizierte sie, dass die Frau abhauen solle. Beantworten könne ihr die Frage sowieso nur das Büro und das würde erst um neun Uhr aufmachen. Die Uhrzeit haben wir von Simenon schon bekommen, es war kurz nach sechs. Die Frau, die ihre Tochter suchte, war viel zu früh und durfte bei sehr frischen Temperaturen warten.

Um neun Uhr wurde sie eingelassen und im Büro erhielt sie die Information, die sie nicht glauben konnte: Ja, ihre Tochter war im Gefängnis. Wegen Prostitution eingesperrt. Die Mutter war geschockt, wollte die Tochter sehen. Aber die Regeln waren klar. Besuche waren nur am Freitag erlaubt und – das war wirklich Pech – sie hatten gerade Dienstag. Ausnahmen waren nicht möglich und sie möge sich bitte entfernen.

Wollte Madame Maret aber nicht und fing an, Krawall zu machen. Nun wäre ein Twist gewesen, dass sie wegen dieses Ärgers eingesperrt werden würde und so ihre Tochter sprechen konnte. Aber das wäre zu einfach! Die kräftigen Wärter kümmerten sich darum, dass die hysterische Frau vor die Tür verfrachtet wurde.

Und Madame Maret war allein mit ihrem Kummer.

Akt 2

Joséphine Maret, die Mutter der Eingebuchteten, begab sich in die Rue de l'Université. Für diejenigen, die sich in Paris nicht so gut auskennen: Das ist eine der besseren Gegenden. Die Concierge wollte sie nicht ins Haus lassen. Und die Herrschaften, die sich in der Wohnung befanden, an der sie klingelte, die wollten sie auch nicht hineinlassen. Weder die Tochter des Hauses noch der Butler.

Die Frau hatte jedoch ein Anliegen – es ging um die Befreiung der Tochter aus dem Gefängnis. In der Wohnung lebte kein Gentleman-Gangster, der Ausbrüche mit dem linken, kleinen Finger organisiert. In dieser residierte Germain Chauvet, ein Abgeordneter, der die aufgebrachte Frau auch empfing. Sie trug ihr Anliegen vor und er reagierte verhalten, wie es sich für einen Politiker geziemt. Ging es ihm darum, eine Wählerin bei der Stange zu halten? Wohl kaum! In der Zeit gab es noch kein Frauenwahlrecht in Frankreich. Aber vielleicht berichtete sie ihrem Mann und damit könnte …

… aber so weit kam es gar nicht. Sie sagte ihm, wer sie sei und eröffnete ihm, dass er eine Tochter mit ihr habe. Einen kurzen Augenblick glaubte der Politiker, dass er alle Probleme lösen könne: mit Geld, mit einem Job für die »neue« Tochter in einem Ministerium. Aber so leicht war es, wie die Leser:innen wissen nicht. Diese Tochter brauchte nicht Geld, benötigte auch keine Arbeit – sie sollte aus dem Gefängnis geholt werden.

Chauvet war wie vor den Kopf gestoßen. Was sollte er nun tun?

Akt 3

Der Abgeordnete begab sich ins Gefängnis, wo er einen Termin mit dem Direktor vereinbart hatte. Nun dürfte selbst dem Arglosesten unter den Arglosen bekannt sein, dass der Gefängnisdirektor nicht derjenige ist, der entscheidet, wer von ihm beherbergt wird und wer nicht. Chauvet hatte jedoch die Hoffnung, dass der Mann Kontakte hatte und irgendetwas drehen konnte.

Natürlich konnte er das nicht. Zumal die Angelegenheit ein echter Schlamassel war. Annie Maret hatte gegenüber den Kommissar, der sie verhört hatte, nichts, aber auch gar nichts abgestritten. Sie gab zu, Prostitution zu betreiben. Diebstahl? Natürlich! Hatte sie auch begangen! Die Sozialarbeit wurde von Nonnen geleistet. Die redeten ihr ins Gewissen und fragten, was sie tun würde, wenn sie freigelassen würde: Natürlich würde sie wieder auf die Straße gehen!

Die Sozialprognose war nicht günstig.

Wie sollte man da etwas machen, fragte der Direktor zurecht. Der Abgeordnete wollte ein Gespräch mit seiner Tochter unter vier Augen und eröffnete ihr in diesem, dass er ihr Vater sei und alles wieder zurechtbiegen wolle.

Annie Maret brach zusammen und der Abgeordneten-Papa sorgte dafür, dass sie nicht im Gefängniskrankenhaus versorgt wurde, sondern dass sie zu ihrer Mutter nach Hause kam. Der Direktor, der sie zuvor nicht freilassen konnte, war jetzt in der Lage die Dinge zurechtzubiegen.

Am Ende des zweiten Aktes waren wir schon auf der Kitsch-Schiene gewesen. Das war dann der Moment, wo ich nicht mehr anders konnte, und mit den Augen rollen musste. Auf das, was noch kam, war ich trotzdem nicht vorbereitet.

Akt 4

Warum erklärte sich die junge Dame zu einer Prostituierten, die sie offenbar nicht war? Warum zur Diebin? Warum tat sie so, als hätte sie keinen Job, obwohl sie einen hatte? Was war passiert?

Wie würde Chauvet reagieren? Bekannte er sich zu seiner Tochter? Vielleicht auch zur Mutter?

Mit diesen bangen Fragen ging es im vierten Akt weiter.

Eine kurze Unterbrechung, bevor die Fortsetzung der Story erfolgt: Das Heft, in dem die Geschichte zu finden ist, hat das A6-Format und umfasst 32 Seiten. Veröffentlicht hat Simenon diesen Liebesroman (so bezeichnete es der Autor selbst oder der Verlag …) unter dem Namen Jean du Perry. Wer des Französischen mächtig ist, hat das Heftchen vermutlich in der Mittagspause oder auf der Heimfahrt von der Arbeit in der Metro verschlungen.

Bei der Beantwortung der Fragen kam Georges Ducartier ins Spiel – der Sohn eines Fabrikanten, bei dem Annie arbeitete. Die beiden liebten sich und die Eltern waren auch nicht grundsätzlich abgeneigt, dass er eine ärmere Frau heiraten wollte. Aber in diesem Fall – Annie war nicht nur unehelich, sie kannte noch nicht einmal den Vater – wäre es schwierig, zumal die Eltern herausbekommen hatten, dass Joséphine Maret wegen Prostitution im Gefängnis gesessen hatte. Und damit könnte der Vater irgendein dahergelaufener Freier sein.

Das Gespräch bekam Annie mit und flüchtete von der Arbeit. Sie irrte durch die Innenstadt von Paris und geriet in eine Razzia. Da entschied sie sich, den Weg zu beschreiten, den ihre Mutter schon gegangen war. Nur ein bisschen anders.

Aber wir ahnen es schon … Nicht nur, dass Chauvet die Schuld für diesen ganzen Schlamassel auf sich nahm. Auch Georges kam zurück zu seiner Liebe, die ja nun einen Vater hatte. Der junge Mann schwor, dass er sein Leben mit ihr verbringen wolle. Und Annie? Sie verzieh ihrer Mutter und auch die war wieder glücklich.

Diese spontane Geste ihrer Tochter, diese unüberlegte, vom Herzen diktierte Geste, löschte eine Vergangenheit voller Schmerz und Groll aus. Es war wie ein Sonnenstrahl, der nach einem Gewitter die letzten Wolken wegfegt, die noch einen Augenblick zuvor den Himmel verdunkelt hatten.

Ich will es mal so sagen: Wahrscheinlich hat Georges Simenon in dem einen Jahrzehnt, das er mit Groschenromanen zubrachte, so viele schwülstige Enden schreiben müssen, dass er sich, kaum dass der Erfolg da war, schwor, nie wieder eine Geschichte mit einem Happy-End zu schreiben.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.