Bildnachweis: Richter Froget - maigret.de/LeonardoAI

Der Richter und die 13 Schuldigen

Zu den guten Simenon-Nachrichten in diesem Jahr gehört, dass wir einen neuen Simenon in deutscher Sprache »geschenkt« bekommen haben. Mit Richter Froget dürfen wir eine neue Figur aus dem Simenon-Universum kennenlernen. Diese Geschichten hatte Simenon zum allergrößten Teil als »Georges Sim« veröffentlicht, heißt also unter Pseudonym.

Der Richter und die 13 Schuldigen

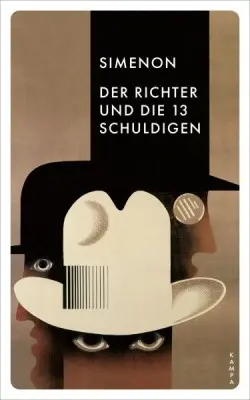

Bildnachweis: Kampa

Sucht man nach dem Buchtitel im Internet, so wird man mit vielen Ergebnisseiten konfrontiert. Leider wird auf denen das Buch zum Kauf angepriesen wird. Da ist nicht ehrenrühriges dran – ganz im Gegenteil wäre es sehr erfreulich, wenn sich das Buch sehr gut verkauft. Aber über den Inhalt und den Richter ist sehr wenig zu finden. Hier werden – wie es sich für maigret.de gehört – die Geschichten gelesen, beschrieben und eingeordnet. Sogar eine eigene Themen-Seite darf der Richter sein eigen nennen. Das bekommt er anderswo nicht.

Die einzelnen Geschichten wurden vom 13. März bis 19. Juni 1930 in der Wochenzeitung Détective (Nummern 72 bis 86) veröffentlicht. Dabei nutzte Simenon als Autorennamen das bekannte Pseudonym Georges Sim. Bei der Zeitschriften-Veröffentlichung gab es eine Besonderheit, die den Leser:innen der Bücher erspart blieb (und bleibt): Die Geschichte wurde als Rätsel veröffentlicht. Heißt, man musste zwei Ausgaben warten, bis man erfuhr, wie die Geschichte ausgegangen sind. So verstehen sich die Notizen, die Froget am Ende eines Kapitels tätigte.

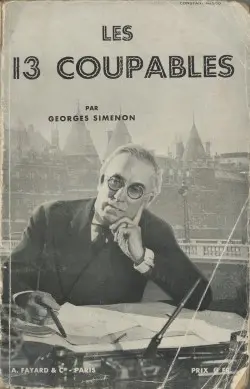

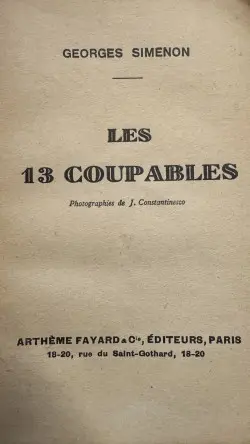

Drei Jahre später wurden die Geschichten in einem Band veröffentlicht, der den Namen »Les 13 Coupables« trug, bei Fayard veröffentlicht. Damit waren die Froget-Geschichten da, wo Maigret ebenfalls sein Verlagszuhause hatte.

Wie man sich gut denken kann, ist ein solcher Band heutzutage nicht mehr in der prächtigsten Verfassung. Zum einen hat mit den Jahren das Papier gelitten. Da es sich um Taschenbuch-Ausgaben handelt, macht die Bindung nicht den stabilsten Eindruck. Die hier vorliegende Ausgabe hat zumindest kein brüchiges Papier, wie es auch vorkommen kann.

Heute sind Fotocover von Büchern keine große Sache und können sogar langweilig wirken, damals war Simenon der Vorreiter gewesen. In ganz kleiner Schrift kann man am oberen Rand auf dem Cover entdecken, wen er als Fotografen angeworben hat.

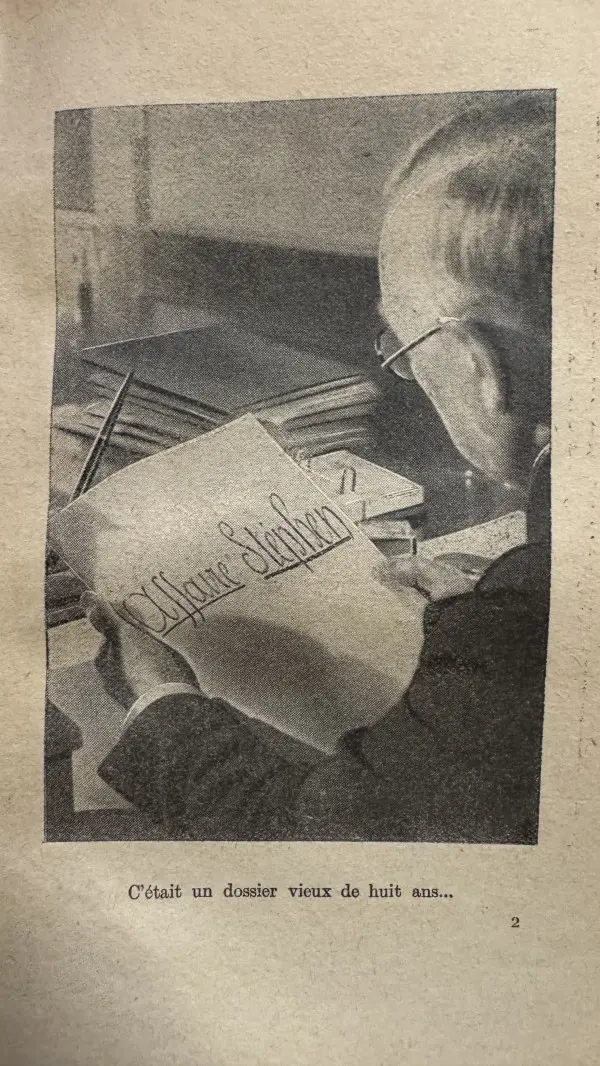

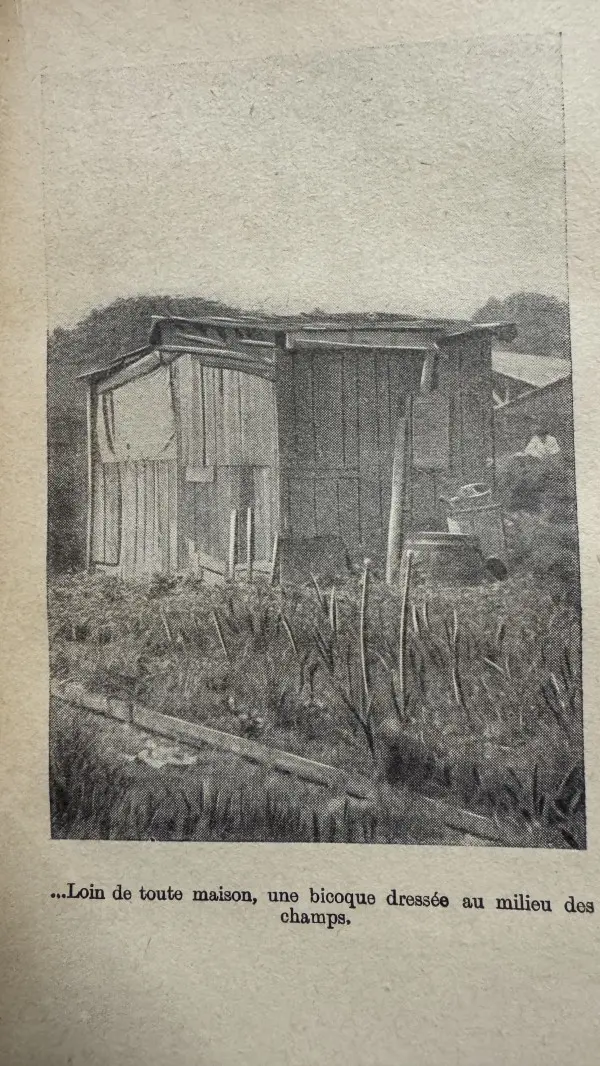

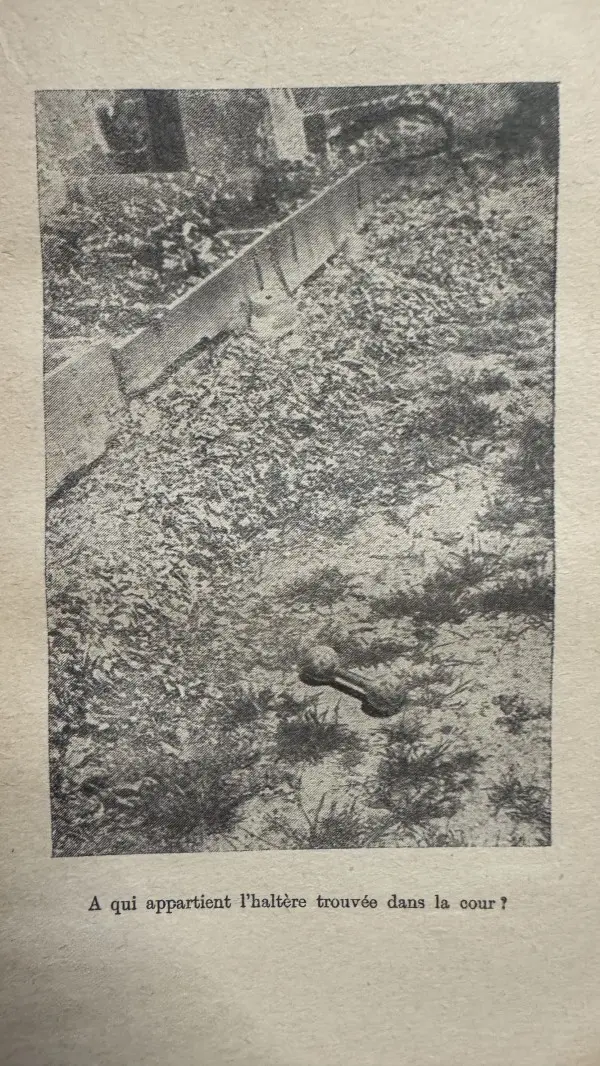

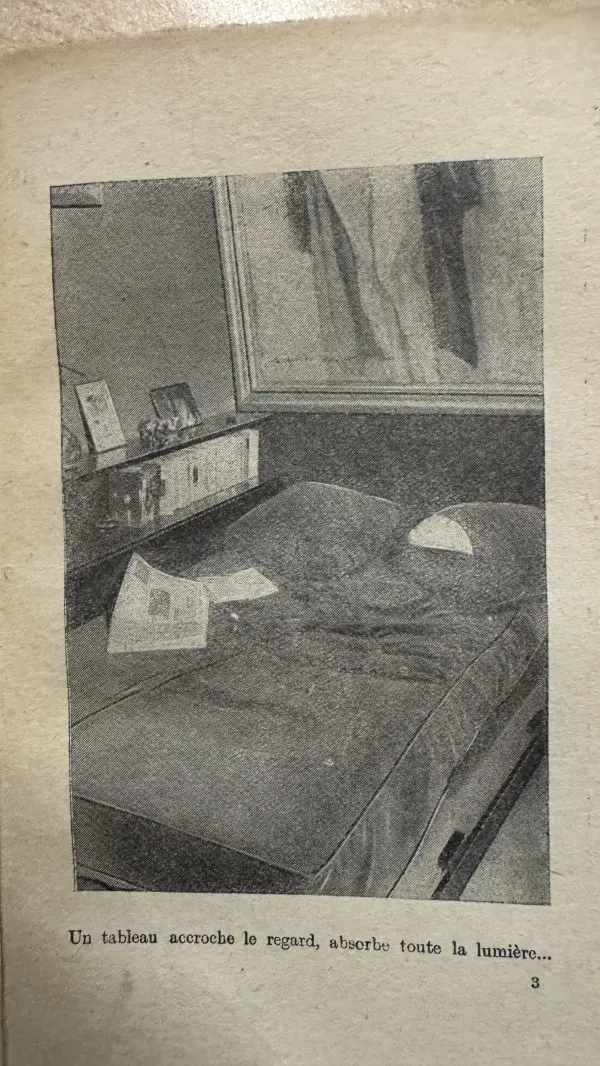

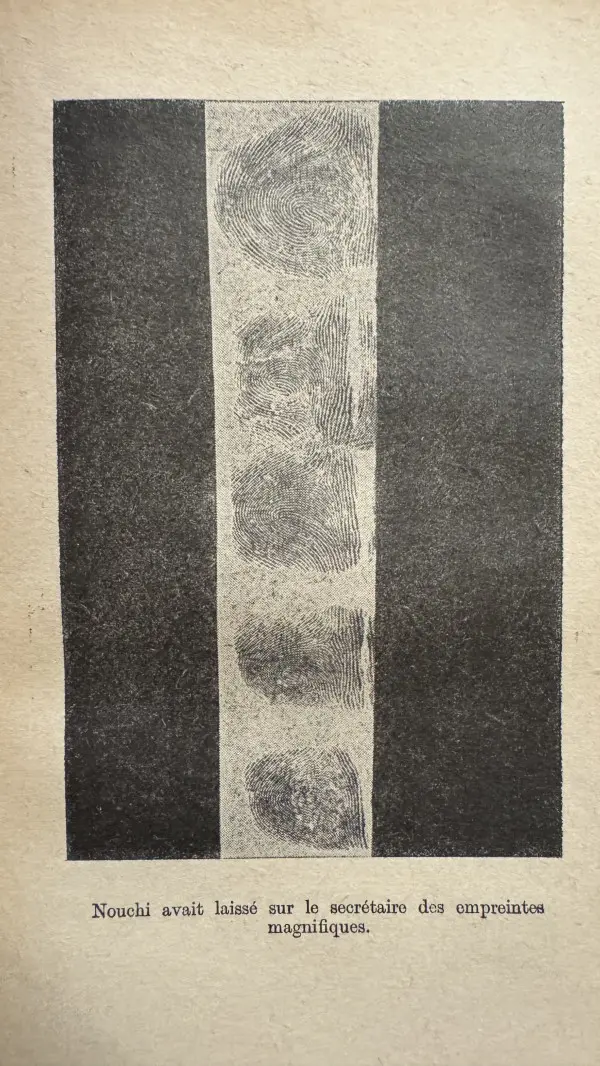

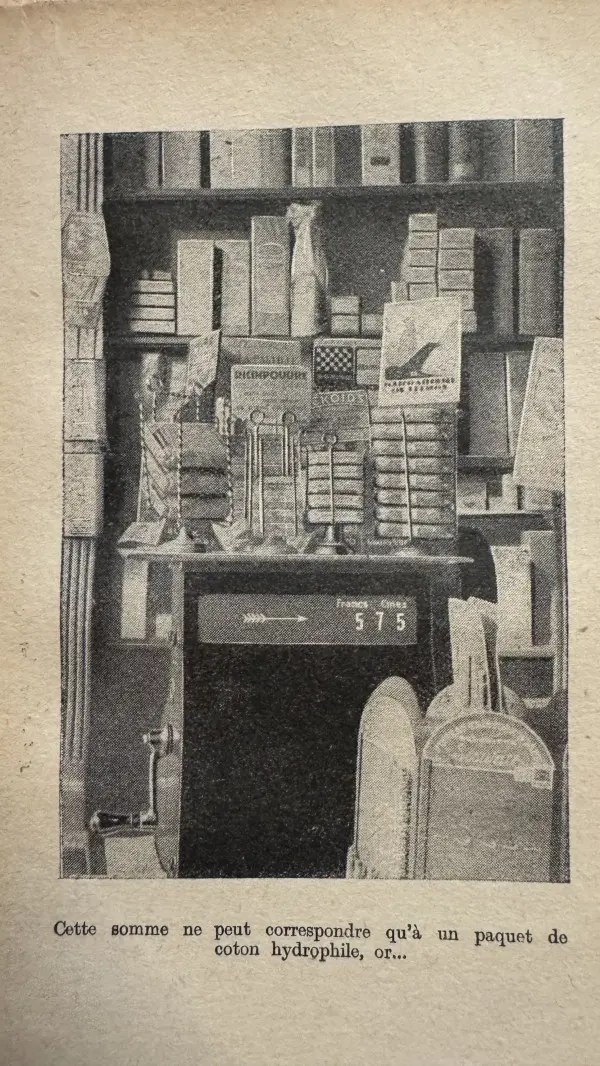

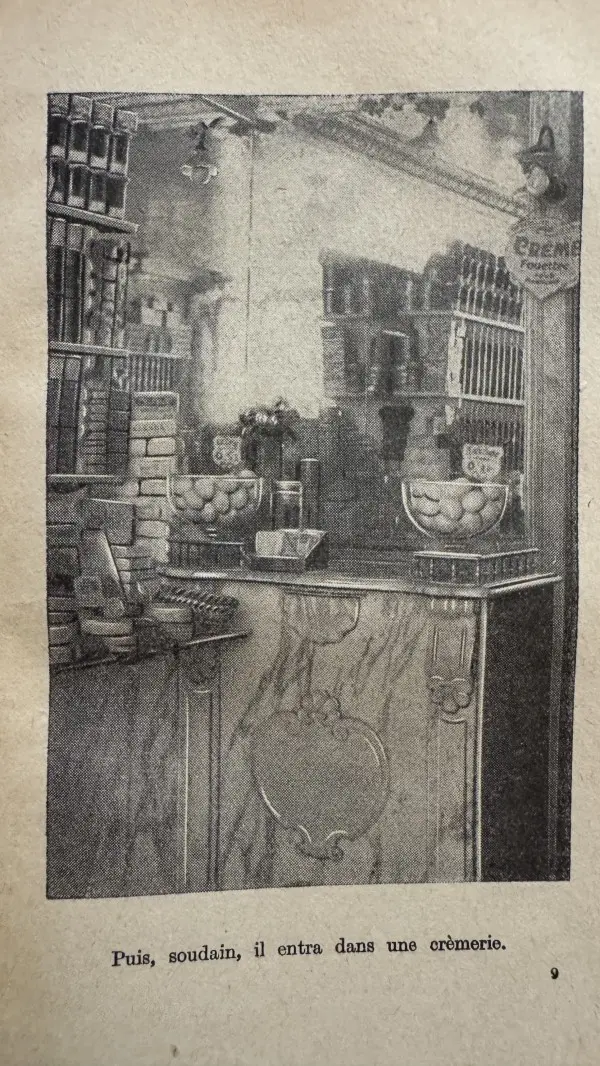

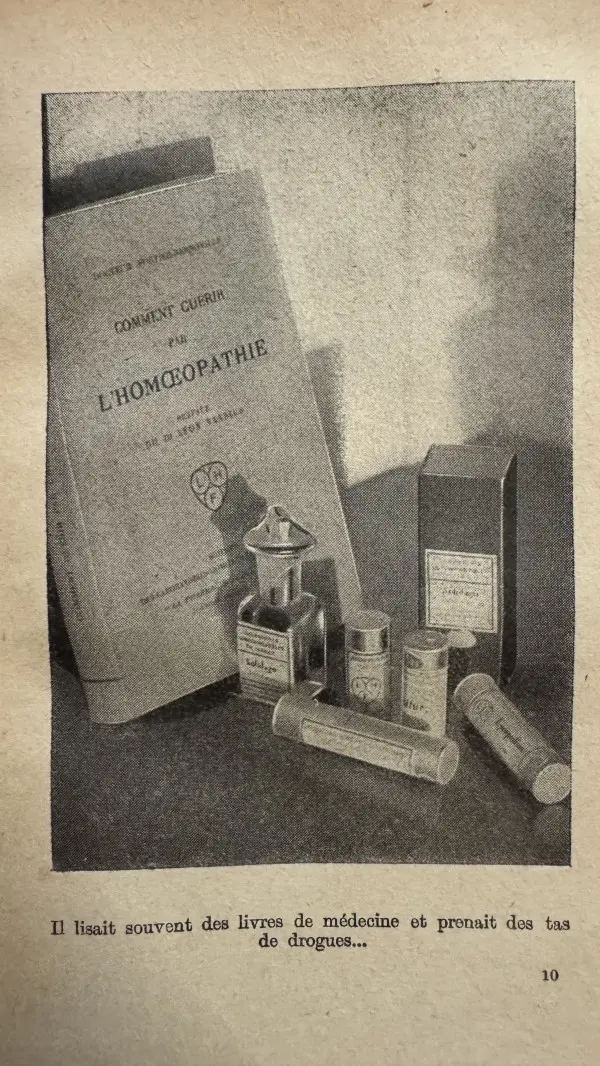

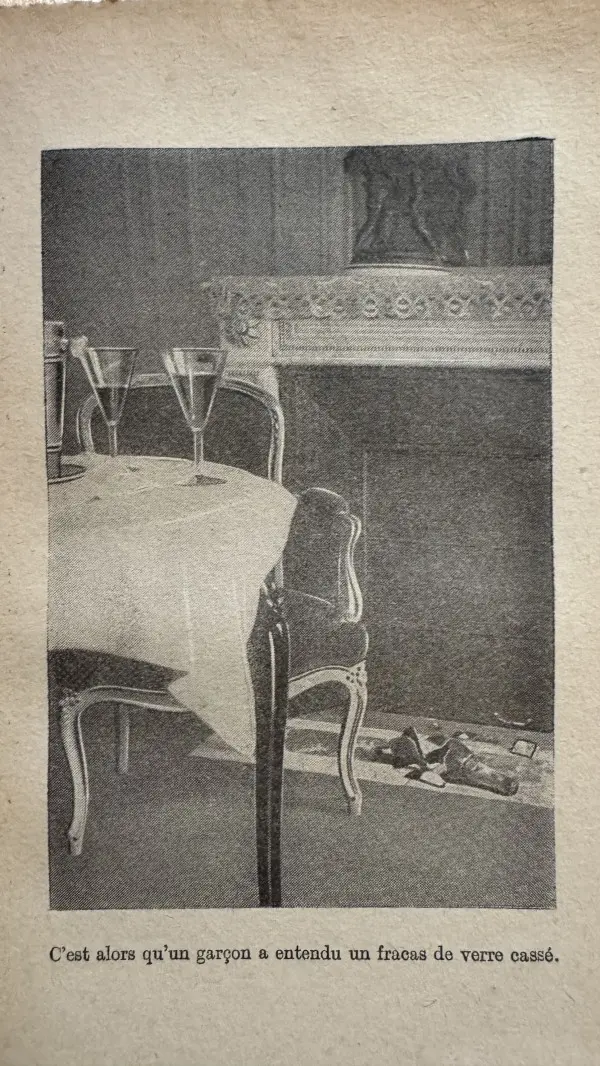

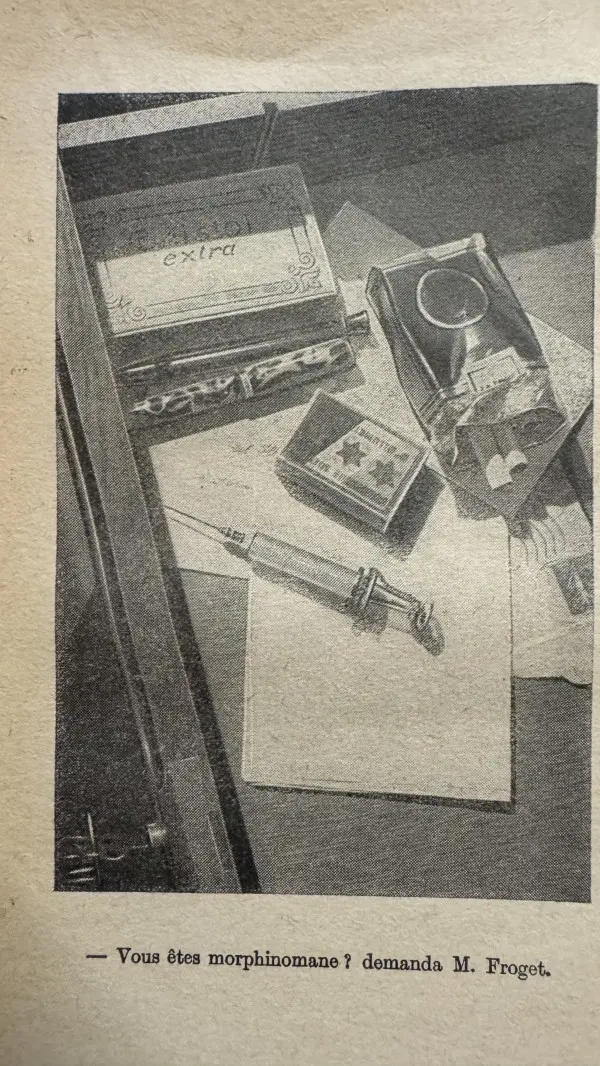

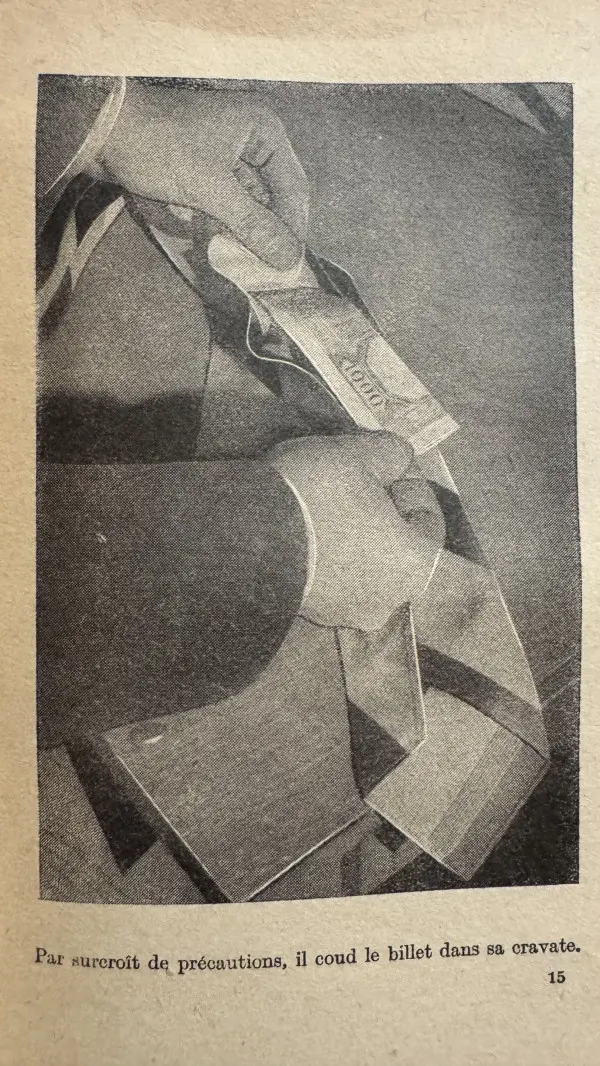

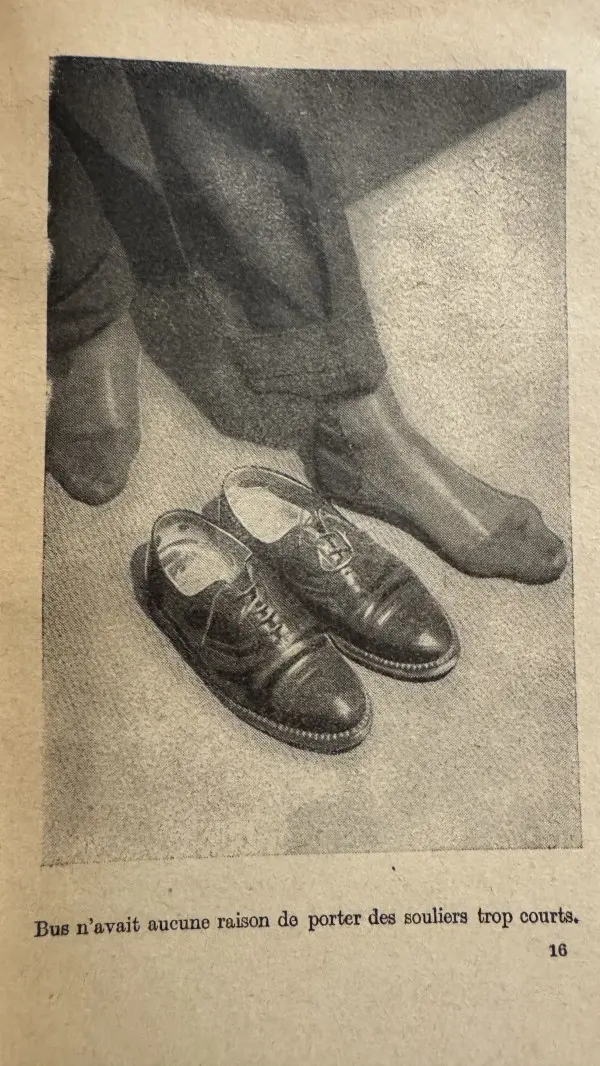

Im Buch finden sich immer wieder einzelne Seiten, in denen man Fotografien findet, die einen Bezug zum Text haben sollen. Unter dem Foto, so schaut es auch, werden die direkten Bezüge zu dem Text hergestellt. In der Galerie sind die Seiten zu sehen, die bei der Durchsicht aufgefallen sind. (Auch beim Durchblättern waren wir sehr vorsichtig und wollten das Buch, was schon 91 Jahre auf dem Buckel hat, nicht stressen.)

Eine Ausnahme stellte die Geschichte »La nuit du pont Marie« dar. Diese ist zwar in dem Band von Kampa enthalten, aber nicht in dem Originalband. Der Grund dafür: Simenon ließ diese Geschichte erst 1933 veröffentlichen und in dem Fall in der Zeitung »L'Intransigeant«. Sie trug bei der Veröffentlichung auch gleich seinen Namen und wurde nicht unter Pseudonym veröffentlicht. Zu den anderen Froget-Geschichten kam sie erst mit einer Veröffentlichung im Jahr 1967.

Macht sich gut

Kiepenheuer & Witsch veröffentlichten auch einen Band mit Geschichten, die in der Vor-Maigret-Zeit entstanden waren. Hierzulande erschien dieser Titel unter dem Namen »Man lernt nie aus«. Die Stories in diesem Band waren wenig unterhaltsam und nur für Hardcore-Simenon-Freunde gedacht. Eine Beurteilung, ob das nun an der Übersetzung lag oder an dem Ausgangsmaterial, soll hier nicht erfolgen. Bisher gab es aus Zürich keinen Fingerzeig, ob eine erneute Veröffentlichung geplant ist. Schaut man sich das Cover an, prangt da auch eine 13.

Als Titel für diesen Band hat der Verlag den Titel »Der Richter und die 13 Schuldigen« gewählt. Das lehnt sich an die »13 Coupables« des Originalbandes an. Allerdings ist der Titel eine Irreführung, wie sie auch der Hauptprotagonist Froget mag. Denn mitnichten sind es dreizehn Schuldige, über die in diesem Buch erzählt wird. Diese Klarstellung muss sowohl in qualitativer wie auch quantitativer Hinsicht getroffen werden.

Fangen wir mit dem letzteren Grund an: Es handelt sich um vierzehn Geschichten. Das wäre die erste Inkorrektheit. Die Zweite ist, dass es in manchen Geschichten mehrere Beschuldigte gibt, in anderen löst sich der Vorwurf in Wohlgefallen aus.

Womit wir schon bei der qualitativen Wertung wären: Von Schuldigen reden wir nur, wenn einem Beschuldigten die Schuld nachgewiesen ist und von einem Gericht bestätigt worden ist. Richter Froget ist Untersuchungsrichter. Seine Entscheidung ist es, ob ein Verfahren weiter verfolgt wird oder nicht. Über die eigentliche Schuld entscheidet wiederum nicht er. Froget entscheidet über Unschuld. Wenn er jemanden für unschuldig hält, dann wird die Ermittlung (höchstwahrscheinlich) eingestellt. Ist er der Meinung, dass ein Mensch schuldig sein könnte, dann wird aus der- oder demjenigen eine Beschuldigte oder ein Beschuldigter.

Diese Gedanken macht man sich aber erst während des Lesens. Und das ist auch gut so, denn man regt sich nicht über die Qualität der Erzählungen auf, sondern kann sich solche Nebensächlichkeiten durch den Kopf gehen lassen. Die Geschichten sind zu einem großen Teil wirklich unterhaltsam. Im übelsten Fall waren sie egal, das passiert bei Simenon-Geschichten durchaus. Mit den meisten Geschichten werden die Leser:innen von Simenon gut unterhalten. Abwechslungsweise greifen sie einen emotional an (»Bus«) oder sind wirklich humorvoll (»Nouchi« und »Die Nacht am Pont Marie«).

Eine gute Lektüre auch für die etwas spätere Stunde am Tag, wenn man als Leser:in nicht mehr gefordert oder angestrengt werden will. Die Anzahl der Protagonisten und Fakten, mit denen der Richter hantiert, sind normalerweise übersichtlich. Aufpassen muss man nur ein wenig. Da die Erstveröffentlichung mit einer Ausnahme in Rätsel-Lösung-Manier erfolgte, mussten die Lösungen auch schlicht genug sein, um die Leser:innen der Zeitschrift zu motivieren, zu antworten. Was die damalige Form der Likes war …

Ein Tipp: Froget ist sich nicht zu schade, die die Leute vor ihm, auf’s Glatteis zu führen.

Die einzelnen Geschichten

In diesem Sammelbeitrag sind die Geschichten aufgeführt werden, die in dem Buch enthalten sind und eine Verlinkung zu den einzelnen Beschreibungen. Die Geschichten in dem Band wurden von Sophia Marzolff übersetzt. In den Klammern der Auflistung ist der französische Originaltitel zu finden.

Ziliouk (Ziliouk)

Gegenüber dem Richter erschien der Verdächtige zunächst wie ein Schwätzer. Bei genauerer Betrachtung erwies sich diese Einschätzung jedoch als relativ. Sowohl der eine als auch der andere sagten wenig. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das, was in den Akten verzeichnet ist, und was Untersuchungsrichter Froget, der hier seinen ersten großen Fall bearbeitet, daraus interpretiert. Sein Gegenüber hofft indessen, dass er nicht allzu viel zwischen den Zeilen liest. (Beschreibung)

Monsieur Rodrigues (Monsieur Rodrigues)

Richter Froget hatte es in diesem Fall mit einem Verdächtigen aus der besseren Gesellschaft zu tun. Dieser war gut alimentiert und schien finanziell nicht in Nöten zu sein. Der Untersuchungsrichter merkte, dass sein Verdächtiger ziemlich herablassend und arrogant war. Froget ließ sich davon nicht beeindrucken, er wirkte sogar gleichgültig. Schließlich ging es um die Aufklärung eines Mordes und da sollte der gesellschaftliche Status keine Rolle spielen. Der besondere Aspekte sollte eine Rolle spielen. (Beschreibung)

Madame Smitt (Madame Smitt)

Eines Tages lag ein toter Hund im Garten von Madame Smitt. Sie konnte sich nicht darum kümmern, da sie erkrankt war. Also machte das einer ihrer Pensionsgäste, ein wahrlich netter Mann. Als er nun im Garten ein Grab für das verstorbene Tier grub, stieß er auf Knochenreste. Nicht die eines Tieres, sondern die eines Menschen. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen Mann handelte und dass er mindestens fünf Jahre dort gelegen hatte. Richter Froget stattete der kranken Wirtin ein Besuch ab. (Beschreibung)

Die »Flamen« (Les »Flamands«)

Zwei bärtige Männer, einige Frauen, dazu eine Reihe von Kindern, ländlich lebend, Ausländer, von Luxus keine Spur – wer würde hier einsteigen und einen etwa siebzigjährigen Mann, der so krank ist, dass er noch ein bis zwei Tage zu leben hat, den Schädel mit zahllosen Schlägen einschlagen? Diese Frage darf sich Richter Froget stellen und offenbar ist er nicht zu dem Schluss gekommen, in die weite Ferne zu schweifen. Er sucht den Täter in den Reihen der Mitbewohner. (Beschreibung)

Nouchi (Nouchi)

Diese Geschichte macht in vielerlei Hinsicht Spaß: Erst einmal ist sie gut geschrieben. Zudem kommt, dass man mit der Hauptbeschuldigten in diesem Fall Sympathien hat und den Eindruck hat, dass dies auch Richter Froget gleichermaßen empfindet. Hinzu kommt eine Meta-Ebene: Die Verdächtige trägt den Namen Nouchi und ihr Freund – wirklich nur ihr Freund, wie sie betont – heißt Siveschi. Die Kombination der Namen trifft man in dem Roman »Maigret verliert eine Verehrerin«. Was für ein Vergnügen! (Beschreibung)

Arnold Schuttringer (Arnold Schuttringer)

Schon die Schilderung des Aussehens sind nicht darauf ausgelegt, den Verdächtigen sympathisch zu finden. Deutlich zu spüren ist auch, dass Richter Froget keine Sympathien für den Mann hegte, den er verdächtigte, eine Frau umgebracht zu haben. Das ist eingebettet in eine Affäre, bei der es zudem einen hocheifersüchtigen Ehemann gibt. Und überhaupt ist die Frage erlaubt, warum der verdächtige Arnold Schuttringer seine Geliebte überhaupt hätte umbringen sollen. Das wäre nur zu seinem Nachteil … (Beschreibung)

Waldemar Strvzeski (Waldemar Strvzeski)

Was für einen hochgestellten Beschuldigten hatte sich Richter Froget in diesem Fall geholt. Diese Frage werden sich die Leser:innen stellen und wahrscheinlich sehr beeindruckt sein. Der gute Waldemar Strvzeski versuchte noch dem Untersuchungsrichter die Aussprache seines Namens beizubringen, aber der hatte überhaupt kein Interesse. Er säubert mit jeder weiteren Frage erst die Biografie des gebürtigen Polen, bevor er sich von einem Verbrechen zum nächsten vorarbeitet. Ein Schauspiel! (Beschreibung)

Philippe (Philippe)

Der Mann hatte sich seinen Abend gewiss anders vorgestellt: Ein wenig Spaß mit einer gekauften Mätresse, es mal so richtig krachen lassen. Für Jules-Raymond-Claude Forestier war das wie Urlaub, denn diese Ausflüge in die Rotlicht-Viertel konnten ein paar Tage dauern. Diesmal war es eine kurze Ausflug, denn der Alptraum einer jeden Prostituierten trat ein – ihr Klient verstarb. Ob das nun in einer Betätigung- oder einer Ruhephase geschah, wird nicht beschrieben. Am Ende war der gute Mann tot. (Beschreibung)

Nicolas (Nicolas)

Der reiche Amerikaner hatte durchschaut, dass er als Ausländer in Paris sicher abgezockt werden würde. Deshalb kam er auf die Idee, einen Guide zu engagieren. Der sollte alle Transaktionen für ihn abwickeln und war vorneweg von ihm auch entsprechend alimentiert worden. Am Ende des Tages hatte er eine Kopfwunde, weil ihm der Guide – Nicolas – eine Flasche über den Kopf gezogen hatte, und erstattete Anzeige wegen Raub und versuchten Mordes gegen diesen. Richter Froget machte einen Ortstermin. (Beschreibung)

Die Timmermans (Les Timmermans)

Ob das Paar schon bessere Tage gesehen hatte? Die Nummern, die es in einem Zirkus aufführte, waren unter aller Kanone, wurden von dem Publikum nicht gut aufgenommen und die Zirkusbetreiber nahmen sie als Lückenfüller mit. Die Timmermans wurden schlecht bezahlt und hatten noch andere Aufgaben im laufenden Betrieb zu erledigen. Das Ehepaar hatte einen anderen Status als beispielsweise Jack Lieb, dessen Nummer gut ankam, besser bezahlt war und auf dieses Engagement nicht angewiesen war. (Beschreibung)

Der Pascha (La Pacha)

Untersuchungsrichter Froget hatte schon die Ahnung, dass es schwer werden würde. Der Staatsanwalt hatte ihm gesagt, dass, wenn er den Mann nicht knacken würde, die Akten zu dem Fall geschlossen würden. Sein Gegenüber, ein reicher und weltgewandter Mann, war für seine Cleverness bekannt. Allerdings redeten auch manche darüber, dass er unbeherrscht und gewalttätig sein konnte. Das war der Grund, warum er vor Froget saß: Der Pascha, wie man ihn nannte, war des Mordes verdächtig. (Beschreibung)

Otto Müller (Otto Müller)

Die letzten Jahre waren nicht sehr gut gelaufen für Otto Müller. Der Mann, dem ein gewisser Erfindergeist nicht abzusprechen war, hatte keinen geschäftlichen Erfolg mehr. Und so entschloss er sich, seine Frau zurück in Emden zu lassen, und nach Paris zu gehen, um dort an alte Erfolge anzuschließen. Allerdings schien er nicht mit einer zündenden Idee gekommen zu sein. Oder sein grandioser Plan war es, sich in die Welt des Verbrechens zu stürzen. Nun saß er vor Froget, kein gutes Zeichen. (Beschreibung)

Bus (Bus)

Das Verbrechen war selbst für das Simenon-Universum ziemlich einmalig. Fünf, vielleicht auch sechs Erschossene ging auf das Konto eines Mannes, der schlicht und ergreifend Bus genannt wurde. Ein komischer Name für jemanden, der von heute auf morgen zu einem mehrfachen Mörder wurde und dessen Motiv nur ein Streit gewesen sein soll. Ziemlich überreagiert, würde man sagen. Richter Froget hatte das zu interessieren, weil der besagte Mann mit dem Schiff nach Frankreich kam. (Beschreibung)

Die Nacht am Pont Marie (La Nuit du pont Marie)

Eine neblige Nacht an der Seine. Zwei Polizisten werden von einer hysterisch wirkenden Frau angesprochen, die behauptete, sie hätte einen Mann umgebracht. Gefunden wurde die Leiche nicht, die Frau kommt auf die Wache. Am nächsten Morgen erklärte sie den Beamten, das wäre ein Streich gewesen, niemand wäre gekillt worden und wollte Hause. Statt schenkelklopfend mitzulachen, gab es ernste Gesichter. Die Frau wurde zum Ufer gebracht und man zeigte ihr einen Leichnam – den von ihrem Ehemann. (Beschreibung)

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.