Bildnachweis: Zeitgenössische Karikatur zum Thema »Musée Grévin« - maigret.de

Von Masken und Figuren

Schloss die Person endgültig die Augen, war Nachkommen oft daran gelegen, eine letzte Erinnerung anzufertigen. Fotografien gab es nicht, so wurde ein Künstler geholt, der eine Maske anfertigte. Das Gesicht wurde ein wenig »gerichtet«, gesäubert und vor dem Auftragen des Gipses präpariert, sodass man diesen später wieder entfernen konnte. Damit hatte man das Negativ für die Maske.

Egal, welches Material nun genommen wurde, um eine Maske anzufertigen – Bronze, Gips oder Wachs –, um diesen Kult zu betreiben, was ein gewisser Stand in der Gesellschaft notwendig. Hinz und Kuntz machten das nicht. Bis in das 17. Jahrhundert war es üblich, solche eine Maske von Personen aus dem königlichen Stand anzufertigen.

Obwohl die Technik viel älter ist. Ein Satz wie »Schon Plinius der Ältere schrieb in seinen Schriften über einen Bildhauer namens Lysistrat von Sicyone, der die Technik angewendet haben sollte« deutet darauf hin, dass schon zuvor mit dieser Technik beschäftigt wurde. Vor allem, wenn man dann noch weiß, dass besagter Plinius bei dem Vulkanausbruch des Vesuv 79 nach Christus ums Leben gekommen war.

Bei den Römern war die Keroplastik genannte Technik schon Teil der Totenkultur und so sollte es die nächsten Jahrhunderte auch bleiben – der Fokus lag auf Bildnissen von hohen Herrschaften oder Heiligen. Wachs wird seit dem Ende des 10. Jahrhunderts verwendet.

Die Wachsbüsten französischer Könige wurden bis zur Revolution in der Basilika von Saint-Denis aufbewahrt. Dabei gab es eine Darstellung vom Gesicht und den gefalteten Händen.

Ein herausragender Künstler in diesem Metier, der im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in Frankreich wirkte, war Antoine Benoist. Ihm wurde von seinem König Louis XIV. das Recht eingeräumt, seine Skulpturen öffentlich auszustellen. So wurden die Figuren aus dem königlichen Umfeld im ganzen Land ausgestellt, bevor Benoist das Privileg bekam, diese Figuren in einem Museum zu zeigen. Über neunzig Exponate soll der Künstler hinterlassen haben. Von seinen Wachsfiguren ist jedoch nur die vom Louis XIV. erhalten.

Nach dem Tod des Sonnenkönigs im Jahr 1715 und vermutlich auch nach dem Ablebens des Meisters dieses Metiers zwei Jahre darauf, geriet diese Keroplastik in Frankreich ein wenig in Vergessenheit.

1765 kam der Deutsche Philipp Wilhelm Matthias Kurtz (kurz auch Curtius) nach Paris, um ein Kabinett mit Wachsfiguren aufzubauen. Seine Technik hatte er in seinen Jahren in Bern gelernt. Dorthin war er im Jahr 1760 gezogen. In seiner Praxis hatte er eine junge Witwe angestellt, die gerade ein Baby namens Marie bekommen hatte. Auf dieses Kind kommen wir später zurück …

In Paris schuf er ein Porträt von Madame de Barry, einer Geliebten des Königs Louis XV. Er war in der Gesellschaft schnell angekommen, und konnte es sich leisten, seine Angestellte mit ihrem Kind nach Paris kommen zu lassen. Die erste große Ausstellung hatte Curtius 1770 und ein paar Jahre später wurde sie in den Palais-Royal verlegt.

Die junge Marie lernte die Kunst von Curtius und soll Büsten von Voltaire, Jean-Jacques Rousseau und Benjamin Franklin geschaffen haben. Als der Figuren-Macher im Jahr 1794 starb, vermachte er seine Sammlung an Marie Grosholtz. Für die junge Frau war das ein guter Start in die Selbstständigkeit. Im Jahr darauf heiratete die Künstlerin einen Bauingenieur namens François Tussaud und wurde damit zu Madame Tussaud.

Ein angenehmes Leben war ihr jedoch nicht gegönnt: Sie ließ sich 1802 von Paul Philidor überreden, nach London zu gehen. Der bekannte Magier (im Sinne von Unterhaltungskünstler) hatte ihr einen Vertrag angeboten, der so prickelnd nicht war. Die Gewinne, die erzielte, musste sie zur Hälfte an Philidor abgeben. Ihr Mann und der jüngste Sohn blieben in Frankreich zurück, während sie durch Großbritannien und Irland zuckelte und ihre Ausstellung zeigte. Zurück konnte sie aufgrund der verhängten Blockade nicht. Und in Paris hatte sie einen Mann, der einen verschwenderischen Lebensstil pflegte und Teile der Sammlung von Curtius für den Erhalt seines Lebensstils verkaufte.

Wie kennen Madame Tussaud nicht als Wanderausstellungen heute. Das erste Museum an einem festen Ort richtete sie im Jahr 1835 ein – da war sie schon 74 Jahre alt. Sie starb im Alter von 88 Jahren friedlich.

Die Herstellung von Wachsfiguren, das lässt sich leicht erkennen, ist keine französische Errungenschaft. Aber wer heute an diese Mensch-Kopien denkt, dem kommt schnell der Name Madame Tussaud in den Sinn. Zumal sich das Unternehmen nach ihrem Tod weiter entwickelte und mittlerweile Dependancen in Metropolen überall auf der Welt hat.

Nur in Paris nicht.

Ein Heiligtum

Nun ist kaum anzunehmen, dass das Unternehmen eine Marotte entwickelt hat, dass es in Städtchen, in denen es angesiedelt war und die Aktivitäten beendete, nie wieder auftreten würde. Denn in Paris war Madame Tussaud bis 1802 aktiv gewesen.

Ein Grund könnte sein, dass es einen starken Anbieter vor Ort gab. Nach dem Umzug von Tussaud nach London wurde mehrmals versucht, Wachsfigurenkabinette in Paris zu etablieren. Das war nie von dauerhaftem Erfolg.

Die erste Ausgabe des »Le Gaulois« erschien am 5. Juli 1868. Zeitungen hatten damals eine feste redaktionelle Richtung und diese sollte bei dem Blatt in den Anfängen eine monarchistische sein. Der republikanischen Idee konnte nicht viel abgewonnen werden. Elf Jahre nach der Gründung wurde die Zeitung von ihren Gründern an Arthur Meyer verkauft, der dieser einen konservativen Anstrich gab und sich an wohlhabende und kultivierte Kreise richtete. Politik war in der Zeitung ein wichtiges Thema, aber auch das Leben auf den Schlössern und in den Salons. In seinen besten Zeiten verkaufte »Le Gaulois« täglich 30.000 Exemplare.

Schon kurz nach der Übernahme der Publikation wollte Meyer seinen Lesern die Gelegenheit geben, sich ein Bild von den Personen zu machen, von denen die Rede war. Die Fotografie war noch nicht das Maß der Dinge in Zeitungen, deshalb die Idee eines Wachsfigurenkabinetts.

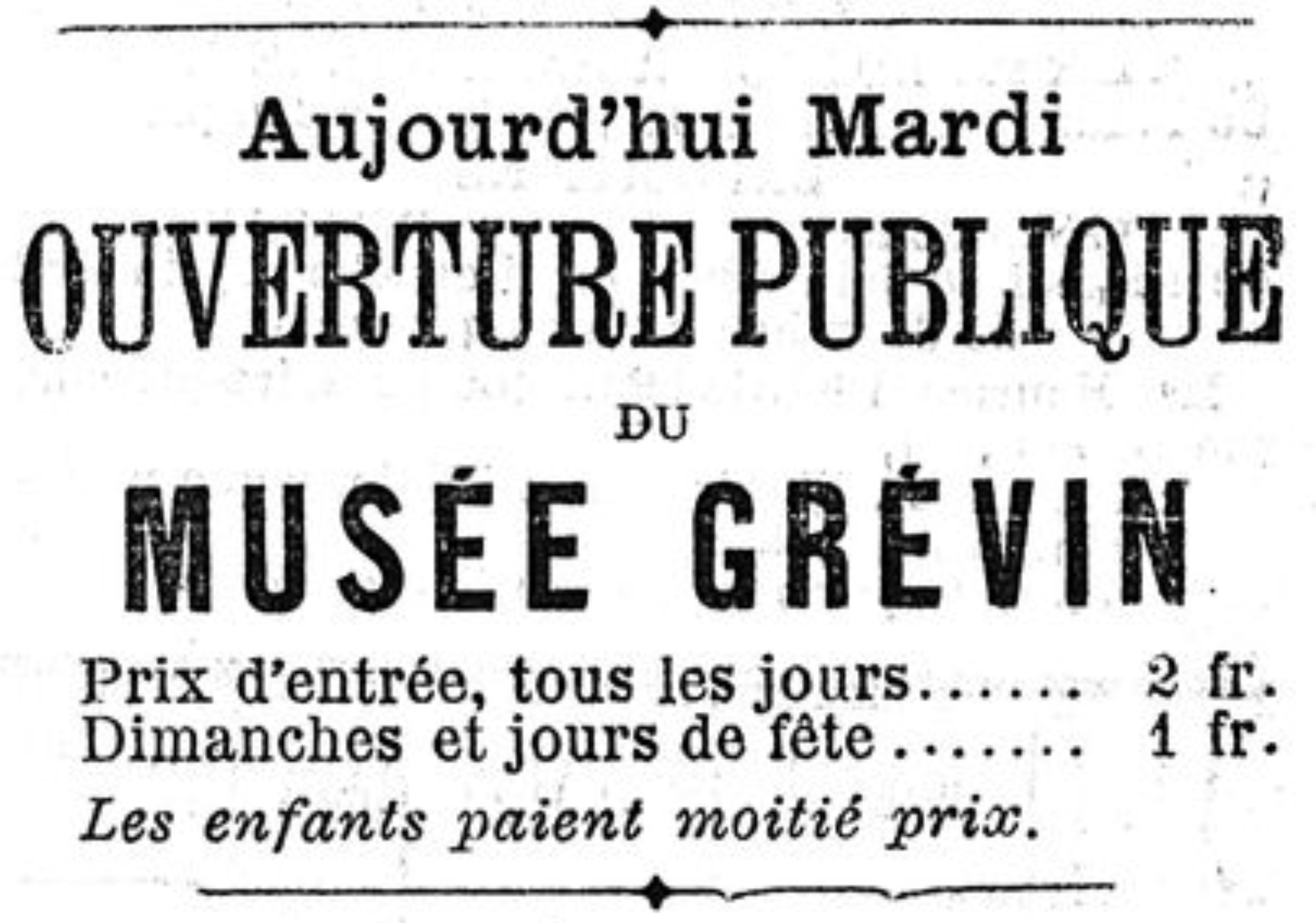

Schon in den Monaten vor der Eröffnung wurde fleißig Werbung für die Neueröffnung gemacht. So gab es einen Einblick in die Produktion der Wachsfiguren in der Zeitschrift »Le Monde«:

Die Eröffnung dieses Kabinetts wurde im Blatt gefeiert und der Beitrag des Journalisten Maxime Serpeille, der am 2. Juni 1882 erschienen ist – wenige Tage vor der Eröffnung –, wirkt heute in Teilen unfreiwillig komisch. Das beginnt mit den einleitenden Worten:

In dieses Heiligtum einzudringen, das bis zum letzten Moment für alle unerschütterlich geschlossen bleiben muss, ist keine geringe Ehre, und eine solche gute Tat verdient ein paar Dankesworte.

In dem Artikel, der über anderthalb Spalten geht – mäßig große Schriftgröße, kaum Durchschuss, keine Bilder – wird ein kleiner Rundgang durch das Museum beschrieben.

Es wurde nichts gescheut, um das Innere des Museums so reich und kunstvoll wie möglich zu gestalten; die Decke ist ein wahres Meisterwerk, Gemälde, Zierleisten und Gold sind im Überfluss vorhanden, und der Reichtum, der oft der Feind des guten Geschmacks ist, ist hier eine innige Verbindung mit der reinsten und zartesten Kunst eingegangen.

Die Persönlichkeiten, von denen die Rede ist, sagen uns heute nichts mehr. Einige Namen kommen einem vertraut vor – ihre Leistungen zu Lebzeiten hatten dafür gesorgt, dass später Straßen nach ihnen benannt worden sind. Um zu erfahren, um welche Erfolge und Verdienste es sich handelte, dazu müsste heutzutage ein Lexikon konsultiert werden.

Lang werden sie dort nicht gestanden haben, denn wenn Wachsfigurenkabinetten etwas inhärent ist, dann der stete Wandel, das Kommen und Gehen.

Es ist von Kaiser Wilhelm und auch von Fürst von Bismarck die Rede – vertrautere Charaktere aus der Welt der damaligen Politik, die uns Deutschland-Zentrierten durch den Geschichtsunterricht bekannt sind. Noch schlechter sieht es aus, als es in den Bereich der Schauspieler geht. Kaum einen der damaligen Schauspielstars wird man heute kennen.

Serpeille war von einer Strecke besonders angetan:

Wir kommen nun in den letzten Saal, in dem sich das Highlight des Musée Grévin befindet. Es handelt sich um eine Reihe von Szenen, die die Geschichte eines Verbrechens darstellen. Die gesamte Biografie eines Kriminellen wird mit erschreckender Realität vor uns ausgebreitet. Wir sehen den Mord, die Vorführung vor dem Untersuchungsrichter, die Konfrontation in der Leichenhalle, die Waschung des Verurteilten und schließlich seine Hinrichtung. Diese Szenen sind so eindringlich, dass man nicht anders kann als emotional zu werden.

Den Beschreibungen folgte der Hinweis, dass es zur Eröffnung ein großes Fest geben würde – deren Erfolg garantiert wäre – und, dass es für dieses Ereignis noch Karten gäbe. Die Eröffnung sollte am 5. Juni erfolgen.

Den Namen bekam die Attraktion nach Alfred Grévin, der einen guten Ruf als Bildhauer, Karikaturist und Kostümdesigner hatte. Er schuf die Figuren, die ausgestellt wurden, und sein Können sorgte dafür, dass das Musée Grévin ein Erfolg wurde.

Besucher konnten nicht nur Wachsfiguren betrachten, es gab Zauberprogramme. Später wurden im Theater Stücke und Shows in einem passenden Saal präsentiert. Das wurde mittlerweile aufgegeben. Es ist nur noch ein »ganz normales Wachsfigurenkabinett« – dazu später mehr.

Und während es das Wachsfigurenkabinett noch heute existiert, wurde die Zeitung schon 1929 durch eine Fusion mit dem »Le Figaro« aufgegeben.

Wiederkehrende Bilder

Unschwer lässt sich denken, dass ich nicht plötzlich ein Faible für Wachsfiguren bekommen habe. Da war ein Katalysator für notwendig und der war, Überraschung!, eine Erwähnung in einem Maigret-Roman (»Maigret contra Picpus«). Dort heißt es:

Sie saßen reglos da wie die Wachsfiguren im Musée Grévin.

Dieses Bild von Wachsfiguren und der Pariser Institution wurde von Simenon nicht nur einmal verwendet. Zu finden ist es auch in den Romanen »Maigret verliert eine Verehrerin«, wo es heißt:

Vier oder fünf Personen saßen dort starr wie die Wachsfiguren im Musée Grévin, …

… und in »Maigret und der Spitzel«, in dem sich diese Formulierung findet:

Maigret saß in seinem Sessel, seinen aufgereihten Pfeifen gegenüber, und guckte so ausdruckslos wie eine Wachsfigur im Museum Grevée.

In der Übersetzung ist ein anderer Name erwähnt – aber zum einen ist es unwahrscheinlich, dass ein solches Museum mit so ähnlichem Namen in Paris existiert, und zum anderen ist es in der Originalfassung korrekt.

So lässt sich locker zusammenfassen: Wenn Simenon Wachsfiguren oder starre Gesichter im Kopf hatte, so dachte er ans Musée Grévin.

An anderer Stelle hatte ich mich schon darüber ausgelassen, dass Maigret und Museen jetzt nicht unbedingt zusammenpassen. Bei einem kurzen Überflug über die Maigret-Geschichten fielen mir nur zwei Erwähnungen von »echten« Museen auf. In der Kurzgeschichte »Der Notar von Châteauneuf« ist von einer Kommunikation mit dem British Museum die Rede. Und in »Maigret und die alten Leute« ist von einem Maler die Rede, der ein Bild gemalt hatte, das im Musée du Luxembourg ausgestellt worden ist.

Es gibt eine Reihe von anderen Fällen, in denen Museen erwähnt werden, aber meistens nur sehr am Rande (beispielsweise: »Weißt du noch das kleine Bild im Museum in Den Haag, über das wir errötet sind?« in »Maigret und die Bohnenstange«) oder um Stimmungen zu beschreiben.

Einen aktiven Besuch Maigrets in einem Museum blieb uns Simenon schuldig.

Musée Grévin

Am Boulevard Montmartre kann man heute noch dieses Wachsfiguren-Museum besuchen. Die Sehenswürdigkeit befindet sich in der Höhe der Passage Jouffroy. Der Ausgang des Museum führte auch in diese, sodass man sich diese gleich einmal in Ruhe anschauen kann.

Der Eintritt ist happig, aber als ausgewiesener Nicht-Besucher von Wachsfigurenkabinetten kann ich sagen, dass sich dieser Besuch wirklich lohnt. Nicht, dass man als Verächter dieses Business plötzlich seine Liebe für diese Handwerkskunst entdeckt, es liegt am Drumherum und der Präsentation in dem Museum und an der Architektur. Wenn von einer prächtigen Architektur in dem Beitrag von Serpeille die Rede ist, dann kann man dem unumwunden zustimmen. Dem Auge wird wirklich etwas geboten, auch wenn für einen die Figuren nur Komparsen sind.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.