Bildnachweis: Das Idyll an der Schleuse - HEUTE 5/1950

Die gekürzte Idylle

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges – am 30. April 1945 – wurde München befreit. Nennenswerten Widerstand gab es nur noch wenig, weshalb mancherorts der Eindruck entstanden war, das wäre eine Spazierfahrt für die Befreier gewesen. Die Altstadt war stark zerstört, der Rest Münchens etwa zur Hälfte. Drei Monate nach Kriegsende erschien aber schon die erste Illustrierte.

Früher hatte sich in dem Gebäude der neuen Redaktion der »Völkische Beobachter« gefunden, ab Juli 1945 produzierte hier ein von der amerikanischen Regierung unterstütztes Team eine Illustrierte, die das moderne Leben zeigen sollte. Das Wort »unterstützt« ist ein Euphemismus. Nicht nur, dass Presseprodukte von den Alliierten in ihren Besatzungszonen genehmigt werden musste, das Geld für das Projekt stammte ebenso direkt aus den Vereinigten Staaten. So hatte Washington erheblichen Einfluss auf das Personal, welches die Zeitschrift leitete.

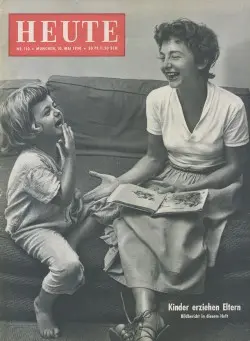

In den ersten Jahren wurden in dem Blatt viele Beiträge veröffentlicht, die die Aufarbeitung der Verbrechen der Nationalsozialisten unterstützen. Dazu zählen insbesondere Berichte von den Kriegsverbrecher-Prozessen. Später wandte man sich Lifestyle-Themen zu, wie man an dem nebenstehenden Cover sieht. Diese Ausgabe vom Mai 1950 stand schon im Wettbewerb gegen den STERN, die seit 1948 in Hamburg erschien, sowie der ebenfalls ein München produzierten QUICK – gewonnen hatte sie ihn nicht, ein Jahr später war Schluss damit.

In der bunten Mischung der Illustrierten gab es auch immer mehr oder weniger Literatur. So in der erwähnen Mai-Ausgabe eine Erzählung von Georges Simenon mit dem Titel »Das Idyll an der Schleuse«. Diese beginnt wie folgt:

In Marias kleinem Café an der Bissancourt-Schleuse herrschte ein angenehmer Geruch von Teer und Gerüchen. Maria selbst war drall und blitzsauber, und Paul, der Schleusenwärter, sagte sich zum hundertsten Mal, dass er sie eigentlich hätte heiraten sollen.

Im Laufe des Textes tauchte ein Baron auf und das gab einen starken Fingerzeig auf die eigentliche Erzählung. Es handelt sich bei der Story um »Der Baron an der Schleuse oder Die Kreuzfahrt der ›Potam‹«, die 1940 entstand und in Deutschland erstmals (und bisher einmalig) in dem Band »Emil und sein Schiff« erschien – dies aber Jahrzehnte später. Eine Verfilmung existiert auch – Jean Gabin spielte den Baron in »Ein Herr ohne Kleingeld« (frz. »Le Baron de l'écluse«).

Der Beginn der letzten Übersetzung unterscheidet sich erheblich von der in der Münchner Zeitschrift:

Soeben hatte ein Pferdeschleppkahn flussaufwärts die Schleuse verlassen. Es war keine fünfzig Meter weit gekommen, als das Pferd bereits vom grauen Dunst verschluckt wurde, ebenso [...]

Ich spare mir das Tippen, denn es ist gut zu sehen, worauf ich hinaus will. Es folgen sieben weitere Sätze in vier Absätzen, bevor die Leser:innen annähernd an der Stelle sind, an die der Zeitschrift damals begannen:

Er schnupperte nach dem guten Teergeruch, den Gewürzen, dem Petroleum und dem geschmuggelten Wacholderschnaps. Er sah Maria an. Sie war immer ruhig und bestimmt und immer so sauber, als hätte sie sich gerade gewaschen. Sie hätte er heiraten sollen, da hätte er wohl jetzt nicht fünf Rangen, neben dem, das unterwegs war.

Im Laufe der Zeit habe ich schon diverse sich unterscheidende Übersetzungen gesehen. Jedoch noch keine, die derart entfernt gewesen ist.

Es ist schwer zu sagen, woher die Kürzungen kamen. Die Übertragung für die Zeitschrift erfolgte nicht aus dem französischen Original, sondern es handelt sich um eine Übersetzung von Georg Ring aus dem Amerikanischen. Gut möglich, dass daher die Kürzungen stammen; genauso vorstellbar ist, dass sie dem Zeitschriften-Format geschuldet sind. Das ließe sich nur herausfinden, wenn einem das amerikanische Original in die Hände fiele. Das ist es mir bisher nicht.

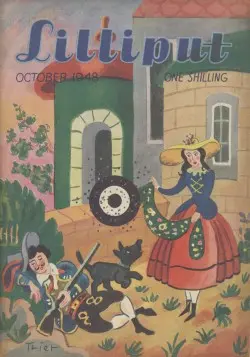

Nun erinnerte ich mich, dass ich eine Reihe von Heften »geerbt« hatte, die ein Faible für Simenon hatten. Die stammen zwar nicht aus Amerika, sondern wurden in England herausgegeben. Meine Hoffnung war, dass ich vielleicht in ihnen fündig würde. In einer Ausgabe aus dem Oktober 1948, Glück muss man haben, findet sich die Kurzerzählung »The Idyll of the Lock«. In dem Zeitschriftenheft ist kein Hinweis vorhanden, wer die Übersetzung vom Französischen ins Englische (oder Amerikanische) vornahm und ob der Verlag diese damals bei einem anderen Publisher lizenzierte. Die Frage, ob diese Erzählung eventuell in Amerika zuerst erschien, kann damit nicht geklärt werden. Allerdings lässt sich schon klar erkennen, dass die Kürzung an dem Text nicht in Deutschland vorgenommen wurde.

Here was a pleasant smell of tar and spices in Maria's little café by the Bissancourt lock.

Kein weiterer Text davor. An Georg Ring lag's demnach nicht.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.